后台化妆间里,刘欢盯着镜子里的自己叹了口气,手里还攥着张伟昨晚的表演谱子——纸张边缘被揉得发毛,第三页的“转调处”用红笔写了三个“再练”,旁边还画了个小小的哭脸。有人劝他:“不过是个素人学员,用不着这么较真。”他摆摆手,镜片后的眼睛弯了弯:“你听他唱野草时,尾音那个颤,像不像三十年前我在天桥底下听到那个拉二胡的?笨,却带着一股劲儿。”

2015年的中国好声音录制现场,张伟的名字被念出来时,导师椅上的那英挑了挑眉:“张伟?哪个张伟?”直到他抱着一把破木吉他站上舞台,T恤洗得发白,手指缝里还沾着看不见的灰——那时他是北京郊区一个修车厂的学徒,白天修轮胎,晚上在出租屋用手机扒谱子,攒了三个月钱买了把二手吉他。

他唱的是自己的原创修车匠的夏天,歌词里“扳手拧着月亮,油污画在手上”让刘欢突然放下手中的保温杯。这首歌的旋律简单得像口水歌,但第二段主歌唱到“我修过一万辆车的梦想,却修不好自己走远的方向”时,刘欢的食指在桌上轻轻敲了起来:“停,这里你降了个调,是不是觉得自己唱不上去?”

张伟的脸瞬间涨红,握着吉他的手直冒汗:“我……我练得不够。”刘欢却摆了摆手,拿起话筒自己哼了一遍:“你看,不用降调,用真声唱出来,反而有股笨拙的劲儿——就像你歌词里说的,油污画在手上,多真实啊。”那英当时就笑:“刘欢老师,您这是要把‘野生派’往‘学院派’里拉扯啊?”

后来的排练室里,张伟成了最“折磨”人的学员。他把刘欢的每句叮嘱都记在本子上,刘欢说“编曲太满,留点呼吸空间”,他把原版的和弦拆掉两根;刘欢说“歌词太直白,加个意象试试”,他蹲在楼道里琢磨了半天,把“修车梦想”改成了“扳手卡在齿轮里,星星掉进油箱里”。有次录到凌晨,刘欢看他眼圈发黑,递了杯热牛奶:“当年我写少年壮志不言愁,也觉得每个字都得往大了写,后来才明白,真心话小声说,反而听得见。”

节目播出后,张伟那段“被刘欢骂哭却坚持真声”的片段上了热搜。有人说“刘欢太严格,把草根逼得太紧”,但刘欢在采访里说:“我不是要改掉他的‘笨’,是想告诉他,你的‘笨’里藏了太多音乐人没有的东西——不是技巧,是生活。”那英补了句:“他后来写的那首油箱里的星星,刘欢老师听得掉眼泪,说‘这才是真正长在地里的歌’。”

可惜张伟最终没有夺冠。比赛结束那天,他蹲在后台哭,刘欢拍着他的后背:“别哭,好音乐是修不好的车,得自己开着上路。”后来刘欢真的帮他联系了几个独立音乐制作人,甚至把自己工作室的编曲软件账号密码都给了他:“想写歌就过来,我那架钢琴,你随时能用。”

再后来,张伟消失了几年。有人说他回修车厂了,有人说他放弃了音乐。直到2020年,一张EP齿轮与和弦突然出现在独立音乐平台,封面上是一个沾满油污的扳手和一把吉他。里面十首歌,首首都是修车厂的故事,冬天的机油里“冰凉的工具箱,藏着一颗发烫的太阳”,师傅的手里“老茧叠着老茧,拧过三百六十个春天”……没有华丽的编曲,却让无数人听哭了评论区:“这才是我们的歌啊,每个字都带着机油味。”

去年张伟办了自己的第一场小型巡演,地点是一个城市的livehouse,只有两百个座位。刘欢悄咪咪坐在最后一排,看着台上的张伟抱着吉他唱修车匠的夏天,突然想起三十年前,自己抱着吉他站在中央音乐学院门口,被老师批评“太野”的样子。散场后,张伟在后台看到他,红了眼睛:“刘欢老师,我……我没让您失望吧?”刘欢笑着揉乱他的头发:“你看,修不好的东西,自己慢慢走,不也走到这儿了?”

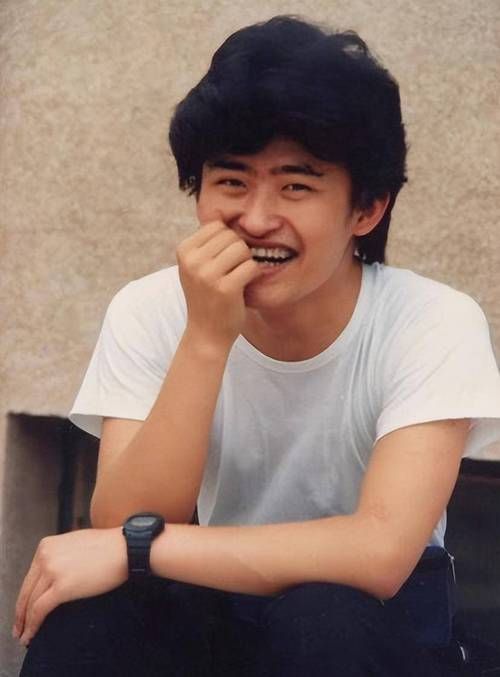

如今打开音乐软件,张伟的歌已经有了千万播放量。有人问他“火了吗”,他指着手机屏保上和刘欢的合照:“没火,只是修车修的音乐,被更多人听到了而已。”而刘欢的歌单里,永远有位置留给油箱里的星星,他说:“比起那些能在金色大厅里唱的歌,我更爱张伟这种——从生活里长出来的音乐,带着泥土味,也带着光。”

所以你看,娱乐圈里那些所谓的“伯乐与千里马”,有时候不过是一个修车学徒和一个音乐老人的双向奔赴——他教会他用技巧打磨真心,他用生活教会他什么才是真正的好音乐。而那些被“骂”过的笨拙,或许正是音乐最该有的模样:不完美,却滚烫。