提起华语乐坛,刘欢和张学友几乎是绕不开的两座“高山”。一位是“内地音乐教父”,歌声里有故事有厚度;一位是“歌神”,舞台上是天籁,台下是传奇。两人一个以创作和制作为长,一个以唱功和舞台感染力称王,看似赛道不同,却在音乐江湖里藏着不少“双向奔赴”的细节。尤其是刘欢多次公开谈及张学友时,那些带着“烟火气”的评价,不仅戳中乐迷的心,更把两位音乐人的性格与态度暴露无遗——你说,这江湖上能被刘欢夸“唱得不像人”的,到底有多“神”?

一、“他唱歌,真不是‘人’干的活儿”:刘欢的“毒舌”藏着顶级认可

要说刘欢对张学友的评价,最让人印象深刻的,莫过于那档中国好声音后台的采访。当时有学员问“学友老师的歌是不是特别难学”,刘欢靠在椅背上,手指轻轻敲着膝盖,笑了笑说:“难学?他是真把流行音乐玩到‘非人类’了。你知道他录音室里怎么录饿狼传说吗?副歌连续八个换气点,他愣是能唱得像一口气吐出来的,你说这还让不让人活了?”

这段话后来被网友翻出来,有人觉得刘欢在“凡尔赛”,了解他们的人却知道——这已经是刘欢对张学友“最高规格”的认可了。在刘欢的认知里,音乐是“人”的艺术,要有情绪、有呼吸、有真实的“人味儿”。但张学友的某些作品,偏偏把“人味儿”唱出了“超体感”:“比如他的情网,前奏一起你觉得是普通情歌,结果他唱到‘走过岁月我才发现,没有你什么也不算’时,那个气口像是在你耳边叹气,直直戳进心里。你说这是技巧?这是把技巧熬成本能了。”

二、“从‘张学友’到‘张学哥’:两位“老江湖”的惺惺相惜”

很多人不知道,刘欢和张学友私下交集不算多,却有种“君子之交淡如水”的默契。早年在香港演出时,张学友曾在后台找刘欢请教“怎么让现场观众不吵闹”,刘欢没直接给答案,反而拉他看了自己的一段录像——那是在工体开唱时,他唱千万次地问前,故意把声音压得很轻,台下三万人竟慢慢安静下来,鸦雀无声。

“我当时跟他说,‘观众不是要吵,是要被你抓住。你张学友的厉害,不在于嗓子多亮,在于唱‘吻别’时,能让二十岁的姑娘和五十岁的阿姨都想起自己的初恋’。”后来有媒体报道,张学友把这句话记在了本子里,后来在演唱会上真的尝试过“轻声开场”,效果出奇的好。

而刘欢也曾在采访中坦言,自己年轻时总想“突破流行”,直到听张学友的只想一生跟你走,“我才明白,‘流行’不是简单的口水歌,是把老百姓心里的话唱出来,唱到他们心里去。你别说,他这比我们搞‘艺术音乐’的,难度更高——要兼顾艺术性和传播度,得下多大的功夫?”

三、从“歌神”到“普通人”:刘欢眼里的张学友,不止有“传说”

在大众印象里,张学友是“永远的歌神”,是“不老的天王”。但刘欢眼里的他,却带着点“可爱的轴”。有次在综艺节目里,两人聊到“歌手的压力”,张学友突然说:“我现在唱每天爱你多一些,还是会紧张,怕高音唱劈了。”

刘欢当时就笑了:“他怕的不是唱劈了,怕的是观众觉得‘张学友不行了’。你知道他为了保持状态,每天雷打不动跑三公里吗?五十多岁的人了,舞台上的汗比小伙子还多。有一次我问他图啥,他说‘观众花钱买票,我得对得起这份钱’。你说,这算不算‘轴’?但正是这份‘轴’,才让他成了张学友啊。”

四、音乐的江湖,从不缺“传奇”,只缺“认真”

现在的娱乐圈,流量换了一批又一批,神曲火了一首又一首。但再听刘欢谈张学友,听张学友唱一路上有你,还是会让人想起那个“用音乐说话”的年代——没有热搜,没有炒作,只有录音室里熬到半夜的和声,舞台上练到脚踝肿的舞步,和观众席里跟着唱到沙哑的嗓子。

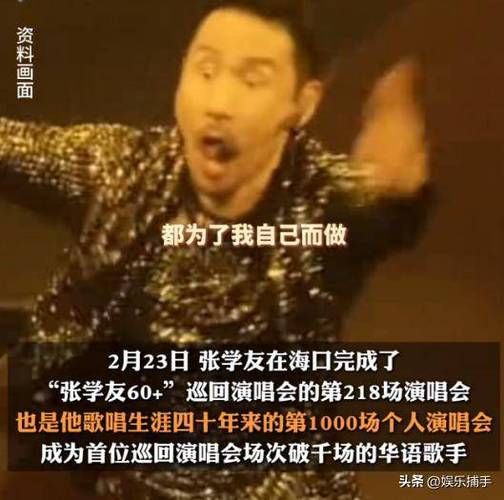

刘欢曾说:“我们这代人总说‘怀念过去’,其实不是怀念过去,是怀念那种‘一辈子只做一件事’的认真。”而张学友,恰恰是这种认真的“代言人”。所以当有人问“现在还有没有歌神”时,刘欢总会笑着说:“你看张学友现在还在开演唱会,答案不就在那儿摆着吗?”

说到底,乐坛的“神仙打架”,从来不是谁压倒谁,而是彼此照亮,让好音乐被更多人听见。就像刘欢和张学友,一个在“艺术”和“流行”间搭桥,一个用“技巧”和“真情”把桥铺得更稳——这或许就是顶级音乐人之间的“心照不宣”:不必多言,你的好,我都懂。

你说,这样的“双向奔赴”,是不是比任何热搜都更让人动容?