从电视剧主题曲到“广场舞BGM”:好汉歌的“第二次走红”

1998年,电视剧水浒传播出,刘欢演唱的主题曲好汉歌一夜之间火遍大街小巷。那时的它,是守在电视机前跟着唱“路见不平一声吼”的少年记忆,是出租车里循环播放的“神曲”。但很少有人能想到,20多年后,这首歌会以“广场舞BGM”的身份,迎来第二波“爆火”。

如今的广场舞场景里,好汉歌几乎是“标配”阿姨们的“硬菜”。旋律一起,不管是东北大秧歌的扭,还是南方广场舞的柔,总能找到节奏点。更别提短视频里,无数网友拍下自家长辈跳好汉歌的片段:有的穿着红绸子扇子舞,有的拿着金箍棒cos“好汉”,还有的干脆跟着歌词“打拳”,整齐划一的动作配上刘欢高亢的嗓音,活泼又接地气。

有人说“广场舞神曲”都是口水歌,但好汉歌凭啥能“杀出重围”?难道仅仅是因为“上头”的旋律?

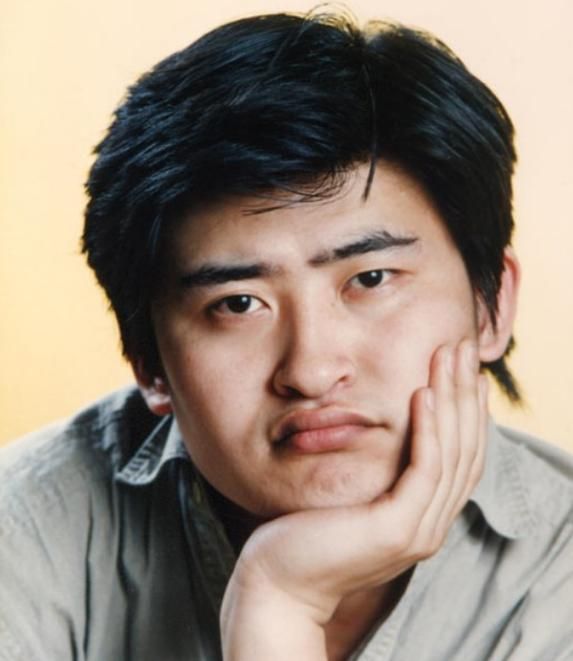

刘欢的“功力”:这不是口水歌,是“大俗大雅”的智慧

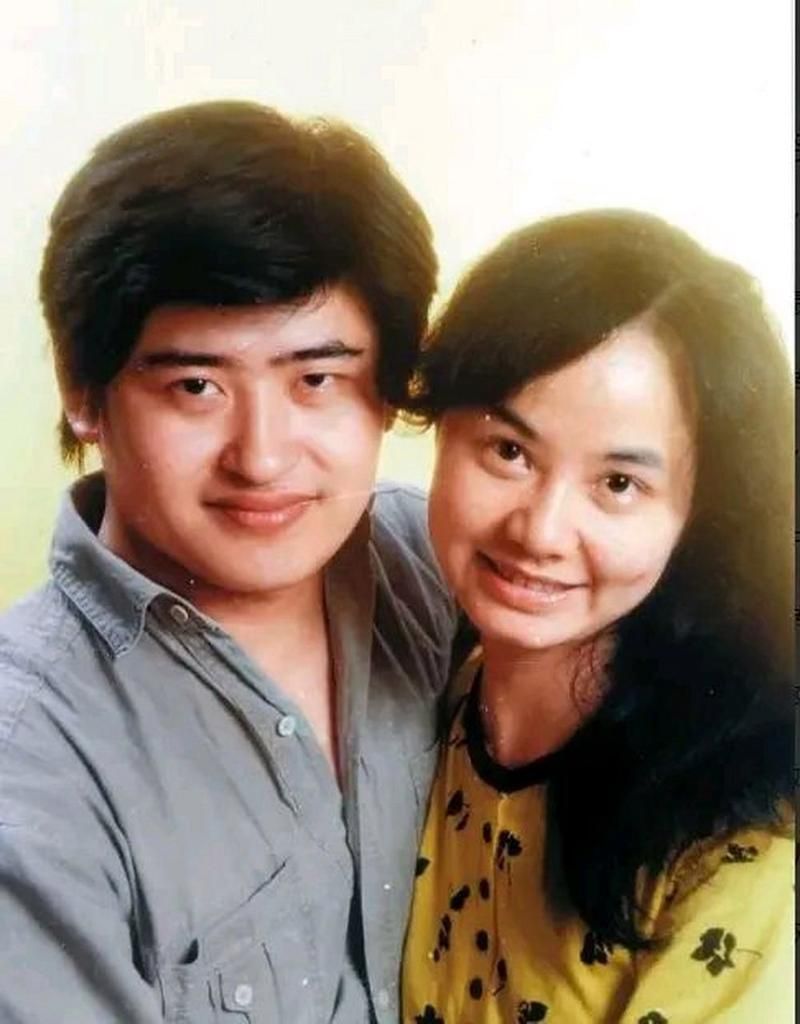

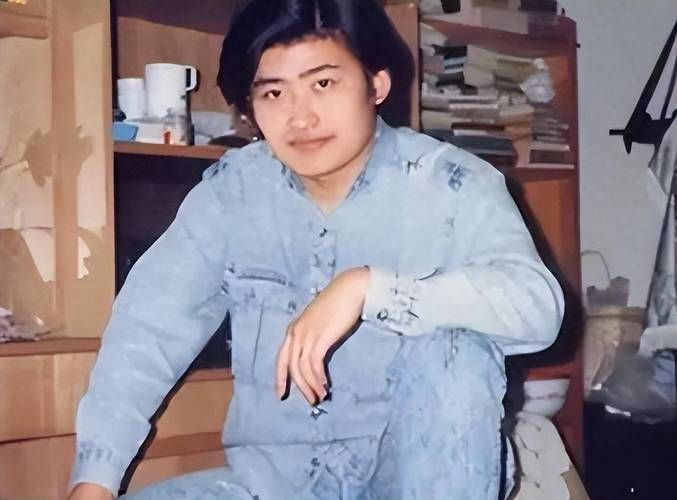

很多人把好汉歌当“通俗歌曲”,但了解刘欢的人都知道,这位“音乐大咖”最忌讳的就是“口水”。当年接下水浒传配乐任务时,刘欢就明确说:“要写出‘江湖气’,更要写出‘人心气’。”

他没用复杂的编曲,就靠简单的旋律和重复的“嘿吼嘿”呐喊,反而让歌曲有了“穿透力”。刘欢的演唱更是“灵魂”——高亢处如大河奔腾,低吟处似英雄慨叹,那种从胸腔里涌出来的力量感,根本不是后期修音能调出来的。更重要的是,歌词里“路见不平一声吼,该出手时就出手”的侠义精神,“大河向东流,天上的星星参北斗”的江湖豪情,早就刻进了中国人的骨子里。这种“大俗大雅”的平衡,恰恰是它能跨越年龄层的关键:年轻人听热血,中年人听情怀,老年人听亲切。

曾有广场舞队的队长开玩笑说:“我们选舞曲,一要好听,二要简单,三还得‘有精气神’。好汉歌这三条全占,跳完感觉自己年轻十岁,也能‘大碗喝酒、大口吃肉’了!”

30年不老的“好汉精神”:为什么广场舞大爷大妈爱“侠义”?

仔细观察会发现,广场舞圈里的“爆款BGM”,大多是节奏明快、情绪积极的老歌。比如最炫民族风小苹果,但好汉歌能“长红”30年,靠的不仅是“上头”,更是它承载的“情绪价值”。

现在的广场舞主力军,是60后、70后,他们年轻时经历过改革开放,对“侠义”“豪情”有着特殊的情结。刘欢歌里的“该出手时就出手”,不是鲁莽,而是对正义的坚守;“大河向东流”,不是随波逐流,是对命运的豁达。这种精神,和阿姨大爷们年轻时“敢闯敢拼”的生活态度不谋而合。他们在跳好汉歌时,不仅仅是在锻炼身体,更是在用舞蹈诠释自己这一代人的“江湖气”——不认输、不服老,永远有“闯”的劲头。

更难得的是,好汉歌的旋律简单易记,歌词朗朗上口,连不会跳舞的人跟着哼几句都觉得“带劲儿”。不像有些广场舞舞曲,节奏复杂、歌词花哨,跳几遍就累。好汉歌的“慢中有快”,正好适合广场舞的“动静结合”:摆手、扭腰、踏步,每个动作都能卡准点,跳久了也不觉得累。

从“荧幕经典”到“生活烟火”:好汉的歌,为什么能走进每个人的日常?

好汉歌能成为广场舞“顶流”,本质上是因为它完成了从“艺术作品”到“生活符号”的转化。刘欢曾说:“好音乐不是象牙塔里的东西,它得能走进老百姓心里,能陪他们过日子。”

如今的好汉歌,早不只是一首电视剧主题曲。它是清晨公园里唤醒活力的“闹钟”,是傍晚广场上邻里相聚的“密码”,是短视频里长辈们晒日常的“BGM”。它不再遥远,而是变成了生活的一部分——就像广场舞本身,不是为了表演,是为了快乐。

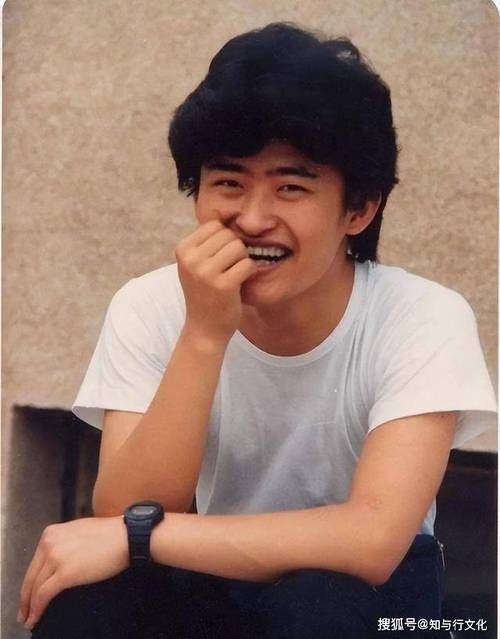

30年过去了,刘欢的歌喉依旧醇厚,广场舞的大爷大妈也依然精神矍铄。当“嘿,嘿,嘿吼嘿”的呐喊再次响起,我们突然明白:真正的好作品,从不会因为时间褪色。它会在岁月里发酵,变成一代人的共同记忆,变成平凡生活里最动人的“侠义与温情”。

所以下次再听到广场舞里传来好汉歌,别急着说“又老歌新跳”。不妨停下来看看那些跟着节奏摆手的人们——他们跳的不是舞,是对青春的怀念,是对生活的热爱,更是永不言败的“好汉精神”。