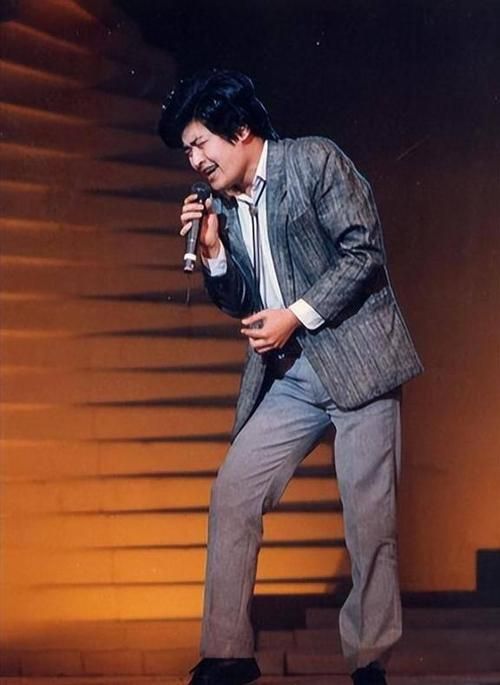

提起刘欢,很多人的第一反应或许是“春晚舞台上那个声音浑厚的歌手”,或是好汉歌里“大河向东流”的豪迈。但如果最近你刷到“刘欢季”的相关内容,可能会惊讶:这个出道四十年的老艺术家,怎么突然成了年轻人圈里的“顶流”?

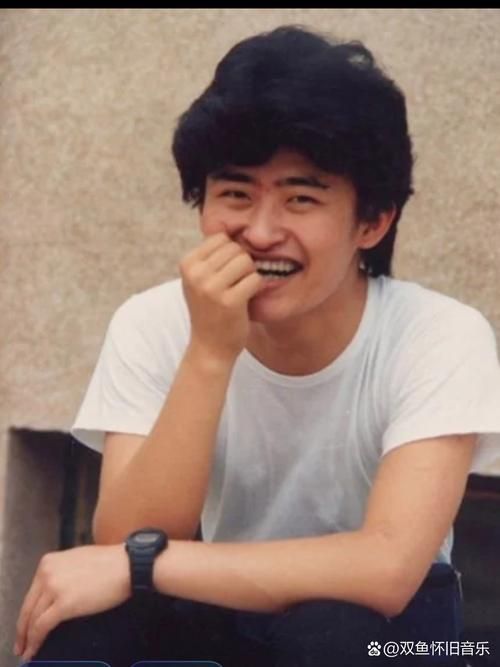

先问个扎心的问题:在这个速朽的时代,为什么还有人愿意反复听一首三十年前的歌?刘欢的弯弯的月亮千万次的问旋律一起,还是能让无数人跟着哼唱,甚至红了眼眶。答案或许藏在他说过的一句话里:“音乐是我的母语,不是我的人生道具。”在流量至上的娱乐圈,他像是少数几个还在用作品说话的人——不炒作、不蹭热度,甚至很少更新社交媒体,却总能在关键时刻,用最纯粹的音乐力量击中人心。

有人可能会问:“刘欢季”到底是个什么概念?是一档节目,还是一个音乐计划?其实更像是一场跨越时空的“音乐回响”——从他在歌手舞台上重新演绎的从头再来,到近期某音乐平台上线的“刘欢经典作品专题”;从线下演唱会里白发歌迷跟着合唱的身影,到短视频平台上年轻人自发剪辑的“刘欢歌声治愈瞬间”。不同年龄层的人,都在用自己的方式参与这场“季”,因为他们知道:刘欢的歌里,藏着一个时代的底色。

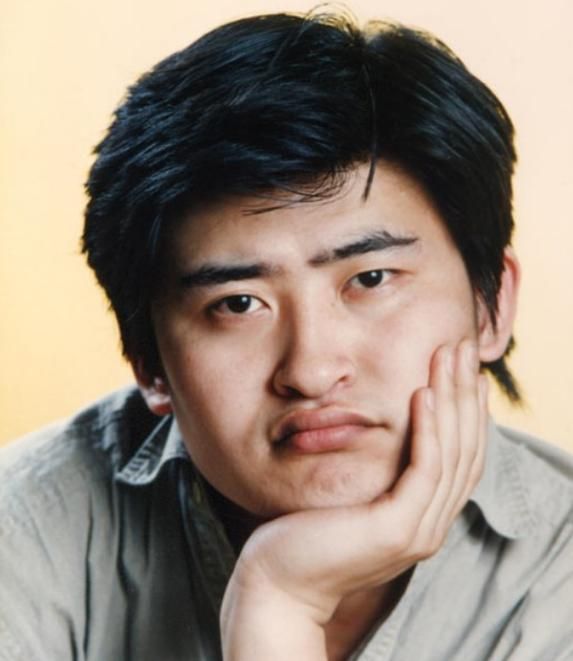

说真的,现在的娱乐圈不缺“爆款”,但缺“经典”。为什么刘欢的作品能经得住时间考验?看看他的创作就知道了。当年录制好汉歌时,他为了找到最贴近“江湖豪情”的唱法,在录音棚里反复打磨了三天,连喝口水都觉得“耽误感情”;为电视剧北京人在纽约配唱千万次的问,他揣摩着角色在异乡的挣扎与迷茫,唱到后来嗓子沙哑,却觉得“那是角色该有的声音”。他从不把音乐当“任务”,而是当成“心血”——这种对艺术的较真,在如今“速食创作”的环境里,简直像一股“清流”。

更难得的是,刘欢从没把自己关在“艺术家”的壳里。作为中国好声音的导师,他愿意把机会给素人学员,哪怕对方唱得并不完美,只说“你的声音里有故事”;作为声入人心的出品人,他带着一群美声歌手闯进大众视野,告诉大家“高雅音乐也可以很亲切”。他曾说:“音乐不是少数人的专利,而是让所有人都能温暖的东西。”这种“向下兼容”的谦逊,让他不只有“艺术家”的光环,更多了几分“邻家前辈”的亲切。

最近“刘欢季”里有个画面让人动容:某次演出结束后,一个00后粉丝举着灯牌,上面写着“刘欢老师,我爷爷听你的歌长大,现在我也听”。刘欢看到后,深深鞠了一躬,说了声“谢谢你们三代人的陪伴”。那一刻,突然明白“刘欢季”为什么能打动这么多人——它不是一个人的狂欢,而是一代代人的情感传递。从父辈听弯弯的月亮时的青春回忆,到年轻人刷到他金句“别让眼前的苟且,磨平了你的棱角”时的热血沸腾,他的歌和话,早已超越了音乐本身,成了不同时代人的“精神坐标”。

在这个“流量换不来真心,炒作攒不起口碑”的时代,刘欢季的出现,更像是一场对“内容价值”的回归。它告诉我们:真正的好作品,不需要靠热搜“喂养”,自有穿越时间的力量;真正的艺术家,不需要靠人设“包装”,自会靠实力赢得尊重。所以,当有人再问“刘欢季凭什么火”时,或许只需要回答:凭他四十年如一日的坚守,凭他对音乐最纯粹的热爱,凭那份让几代人都愿意为之停留的真诚。

说到底,刘欢季不是一场短期热点,而是一次提醒——在快节奏的生活里,别忘了停下来,听听那些能陪我们走过漫长岁月的歌。毕竟,能让时间为之停留的,从来都不是转瞬即逝的流量,而是如陈年美酒般,愈久愈醇的真心与作品。