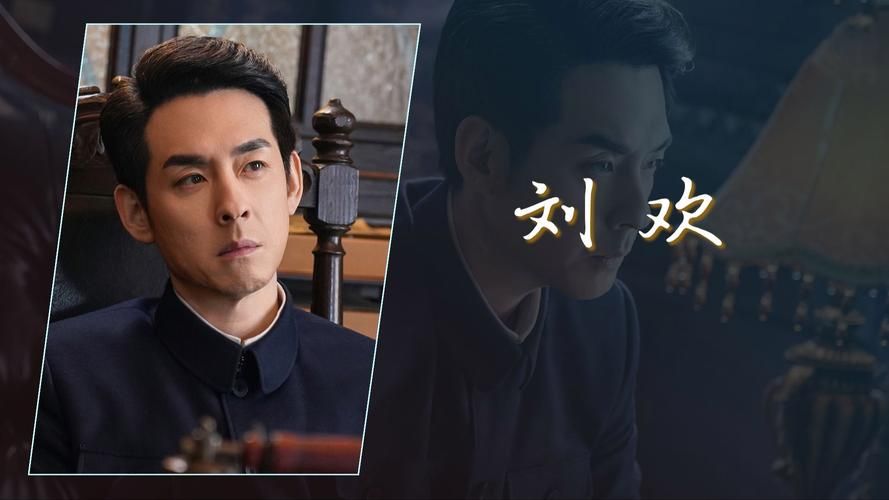

手机里存着二十年前的音频文件,循环播放着那首旋律里塞满夏夜风沙和葡萄甜香的老歌。每次听到"宁静的夏天,天空中繁星点点",总有宁夏的朋友在弹幕里刷屏:"刘欢老师,能来宁夏唱一次现场吗?就一次!" 这句恳求带着西北特有的爽朗和执拗,像贺兰山脚下那阵经年不息的风,刮了二十年没停。

宁夏人用这首歌丈量时光,用期待丈量距离。刘欢老师,您是否记得,当那串音符第一次冲出录音棚时,它就像一粒被风沙偶然播撒的种子,在西北的旷野里疯长成了无法拔除的文化地标?

一、无意的"神作":一首歌如何成为塞上江南的集体记忆?

2006年,李正康抱着一把旧吉他,在西安的地下室里把对宁夏的眷恋揉进旋律里。没人想到,这个带着学生气的创作,会被刘欢老师赋予醇厚的生命。当"宁静的夏天"通过刘欢的嗓音流淌,它彻底超越了一首普通流行曲的边界。

宁夏人张建国在银川开了一家小餐馆,二十年来每到夏天,店里循环的永远是宁夏。"客人一推门听到这个调子,就知道到宁夏了。" 他擦着啤酒杯,眼角笑出皱纹。这首歌早已被刻进宁夏的文化DNA——中学毕业晚会的压轴曲目,黄河边烧烤摊的背景BGM,甚至成了"宁夏"这两个字在全球网络语境下的听觉符号。宁夏文旅部门曾统计,仅2023年,通过宁夏歌词搜索宁夏旅游的海外用户就增长了37%。无心插柳的传奇,往往最显根深蒂固。

二、沉默的承诺:艺术家的"缺席"与西部土地的守望

宁夏人记得2010年左右,当地文旅机构曾向刘欢团队发出过正式邀请。坊间传闻,刘欢老师对商业大型演出持谨慎态度,更愿在学术、公益层面投入精力。二十年来,他像贺兰山沉默的岩石,从未对这片土地的期待松口回应过一次。

这种"缺席"在粉丝中发酵成各种猜测:是觉得现场无法超越录音棚的完美?是担心商业化稀释艺术纯粹性?还是对"流量狂欢"的本能抗拒?刘欢老师始终用作品说话——他主持中国好声音时力推素人歌手,为宁夏歌唱家阿宝的西北民歌背书,甚至带着学生去西部采风。这种"润物无声"的支持方式,与宁夏人对一场演唱会的执念形成了奇妙的错位。真正的文化输出,是否必须通过聚光灯下的舞台呈现?

三、被期待的"和解":当西北风遇见殿堂音

在银川的老巷子里,七十岁的民间歌手马大爷哼着改编版宁夏,用秦腔的苍茫给旋律裹上粗粝的质感。他说:"刘欢的声儿是金丝线,咱们西北人的唱法是麻绳,缠一起才耐看。" 这正是宁夏最动人的期待——不是一场单向的献唱,而是两种文明在音乐里的对话。

宁夏文旅近年策划的"星星故乡·黄河岸边"音乐会,总想着如何请到刘欢。策划负责人坦言:"不是缺一场演出,缺的是让那把'殿堂金嗓子'听见我们沙枣花下的民歌,听见黄河的咆哮与细流的呢喃。" 刘欢老师在公益纪录片里为西部教育发声,在学术论坛上探讨传统音乐保护,这些行动早已将西北的脉搏融入了他的艺术版图。一场演唱会或许只是时间问题,但精神的共鸣早已跨越地理的阻隔。

贺兰山的夕阳把云染成蜜色时,手机里还在循环宁夏。没有回应,没有约定,只有那片土地用二十年时间证明:当一首歌真正扎根在人民心里,它便获得了永生的权利。刘欢老师欠宁夏一场演唱会吗?或许不欠。但宁夏人用坚守回应了一首二十年老歌的深情,这已是比任何舞台都厚重的回音。

真正的文化地标,从来不是由一场演出刻下的,而是由千万次日常的循环、几代人的共鸣、以及彼此心照不宣的守望共同垒砌而成。当贺兰的风再次卷过黄河,那熟悉的旋律里,早已写满了无言的敬意与承诺。