1998年春晚,电视里猛地炸开一句“大河向东流啊,嘿儿哟嘿嘿儿哟”,王宝强还没在少林寺挥舞扫把,但这首歌已经钻进了全国老百姓的耳朵里——好汉歌哪只是首歌?是刻在DNA里的热血,是夏天傍晚村里的大喇叭一响,汉子们跟着拍着蒲扇吼的调子。

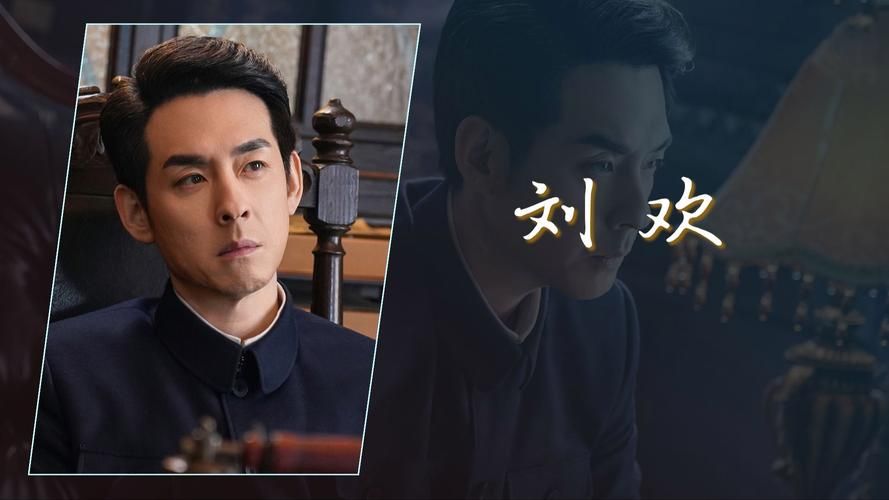

后来刘欢每次唱这首歌,都像是从江湖里走出来的老侠客,声音带着岁月的醇厚,一句“路见不平一声吼”吼出来,连墙边的爬山虎都跟着抖三抖。可最近,他的一位学员站在了好汉歌的舞台上,穿着靛蓝布褂,腰间扎着粗腰带,开口的瞬间,台下先是静了一秒,接着有人忍不住跟着小声哼了起来。

这孩子是谁?敢碰刘欢的“江湖招牌”?

舞台上的灯光打下来,学员的嗓子像刚从山涧里捞出来的石头,沙沙的带着毛边,却比原版多了股子生猛劲儿。刘欢当年唱“大河向东”,是老江湖把酒临风的从容,尾音拖得长长的,像牵着根看不见的线;可这学员唱“嘿儿哟嘿嘿儿哟”,声线像揣了颗小炮仗,炸出来的不是油滑,是少年人初闯江湖的不服输——像是李逵 instead of 鲁智深,糙是糙了点,可那股子“该出手时就出手”的冲劲儿,倒让人想起当年梁山泊上那些没心没肺、只认理不认人的汉子。

导师席上,那英悄悄用胳膊肘碰了碰身边的杨坤,嘴角咧着:“这小子嗓子里的‘土腥味儿’,比咱们调教过的都足。”杨坤眯着眼看台上的学员,手指在桌上敲着鼓点:“刘欢当年教他的时候,怕是没让他少听村里的戏班子吧?这调调,是刻在骨子里的。”

要说压力?学员自己提过:“练这首歌时,刘欢老师站在琴房里,一言不发听我唱,唱完了他才说,‘好汉歌不是唱给你自己听的,是唱给那些心里憋着一股劲儿的人听的’。”你看,这话说得多透——经典从不是博物馆里的展品,它得像灶台上的火,一代代传下去,还得越烧越旺。

有观众说:“不如原版有味道。”可你细听,学员唱的“路见不平一声吼”,声线里带着点沙哑的抖,像是在烟尘滚滚的集市上,突然有人拍案而起,桌上的粗瓷碗都跟着震了三震。这不是模仿,是偷师——偷了刘欢老师“江湖气”的魂,再塞进自己二十多岁的身体里,酿出不一样的酒。

后台采访的时候,学员抹了把汗,眼睛亮晶晶的:“我爷爷以前是个石匠,干活时总爱哼好汉歌,说干活累得直不起腰时,一听这歌,手里的锤子就能多抡两下。”你看,这才是好汉歌的真谛啊:它从不是靠技巧堆起来的高台,是老百姓日子里的气力,是爹娘教给孩子“人得活得敞亮”的道理,是刘欢老师唱了几十年还在唱的“江湖”。

所以现在你该明白了吧?刘欢的学生唱好汉歌,哪是什么“东施效颦”?这是把老侠客的酒葫芦,接在了年轻人的手腕上——管他大侠的酒烈还是年轻人的酒冲,喝下去的,都是咱中国人骨子里的那股“不服输”。下次再听“大河向东”,说不定你会跟着吼:“嘿,这代的江湖,该你们年轻人闯了!”