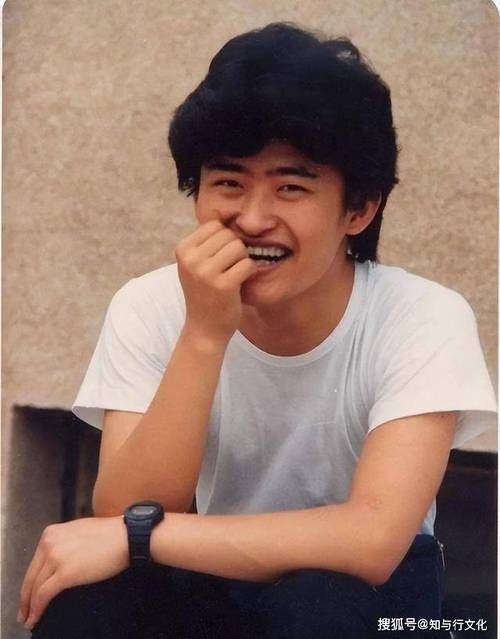

提起刘欢,你脑海里会跳出一个什么词?是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,是从头再来里“心若在梦就在”的坚韧,还是千万次的问里“咫尺天涯”的苍凉?但要是有人告诉你,这位唱了半辈子中国歌的歌者,其实是个“语言通”,甚至能把“中国说”说得让外国人都直呼“上头”,你会不会觉得——这哪是歌手啊,分明是个跨界“文化大使”?

从北京胡同到世界舞台:他的“外国话”里藏着中国音乐的密码

1990年,北京亚运会开幕式上,刘欢站在鸟巢(当时还是新建的奥林匹克体育中心)唱手挽手。那是一场面向全亚洲的直播,台下坐着各国元首,电视机前坐着无数中国观众。他用中英文双语交替主持,流利的英语让不少观众惊讶:“刘欢的歌唱得好,英语也这么地道?”

但这只是个开始。后来他走遍世界各地,从纽约中央公园到伦敦皇家阿尔伯特音乐厅,从格莱美颁奖典礼到维也纳金色大厅,每一次演出,他都像个“解读者”:“你们听这首歌里的高音,像不像中国戏曲里的‘甩腔’?我们叫‘字正腔圆’,每个字都得带着情绪走。”

他真的在“学外国人说”,但目的不是为了炫技,而是想让外国人听懂中国音乐的“魂”。有次在德国演出,唱弯弯的月亮前,他用德语解释:“这首歌讲的是‘乡愁’,但不是那种嚎啕大哭的乡愁,是像月光一样,温柔地照在老槐树上的乡愁。我们中国人说‘但愿人长久’,就是这个感觉。”台下的德国观众虽然听不懂中文歌词,却跟着旋律红了眼眶——那一刻他突然明白:语言有边界,但情感没有。

“学方言、学外语,是为了让音乐‘落地’”

很多人不知道,刘欢的歌里藏着各种“语言密码”。他会为了好汉歌去听河南梆子,模仿那些“嗨嗨哟哟”的拖腔;也会为了唱北京一夜去学京剧的念白,把“one night in 北京”唱出老北京的胡同味儿;甚至连法语、意大利语,他都“为了音乐”好好下过功夫。

早年在美国录制专辑时,制作人是个犹太老头,总说“刘欢,你的旋律太‘中’了,得加点‘国际感’”。他却反问:“你觉得中国音乐‘国际感’是什么?是加一段rap,还是用点电子音?”然后他拿出自己写的歌:“你听这句‘路见不平一声吼’,我用布鲁斯的蓝调来配,是不是就有种‘东方的愤怒’?外国人可能不懂‘路见不平’,但他们懂‘布鲁斯的愤怒’啊。”

后来这首歌在欧美小范围走红,有个乐评人写:“刘欢的歌声里,有中国泥土的厚重,也有世界蓝调的忧伤。”他把这句话剪下来贴在自己工作室的墙上,下面写着:“所谓‘学外国人说’,不是把自己变成外国人,而是让外国人能顺着你的语言,走进中国人的心里。”

比起“会说”,他更会“唱懂”世界的声音

有次在歌手舞台上,他帮年轻歌手改编一首外国歌,对方觉得“太难了,那么多中文歌词怎么填?”他却说:“别填词,先想想这首歌里的情感。外国人说‘我爱你’,会直接说‘I love you’;我们中国人说‘我爱你’,可能会说‘今天晚饭想吃饺子吗’——都是爱,只是不同的‘说法’。”

他真的会“听懂”那些“外国说法”。跟莫文蔚合唱因为爱情时,他特意学莫文蔚咬字的慵懒感;唱贝多芬的欢乐颂,他会研究德语歌词里“Freude”(欢乐)的重音,然后把中文的“欢乐”也唱出那种“从心底里迸出来”的力量。有次采访,记者问他:“您学过多少门外语?”他摆摆手:“哪有那么多,主要是‘音乐语’——不管哪种语言,唱出来的情绪得对。”

这大概就是他最厉害的地方:从不说“我要把中国文化推向世界”,却用歌声、用语言、用一个个具体的音符,让世界主动走近中国音乐。

写在最后:真正的“国际范”,是把自己的“根”说清楚

现在回头看,“刘欢学外国人说”从来不是一句玩笑,而是一个文化工作者的自觉。他像一座桥,一头连着中国土地上的方言、戏曲、民谣,另一头连着世界的旋律、节奏、情感。他从不强迫别人“听懂中国”,只是轻轻地说:“来,试试用我的方式‘说’中国。”

其实我们都明白,最好的“文化传播”,从来不是刻意讨好谁,而是把自己活成一本“活字典”——唱得出中国的悠长历史,也说得清世界的多元精彩。就像刘欢,他站在台上,不用喊“我爱中国”,只消一句“大河向东流”,全世界就都知道,那是中国的声音。

所以下次再听到刘欢唱歌,不妨多听听那些藏在旋律里的“语言”——那里不仅有中国字,更有中国心。