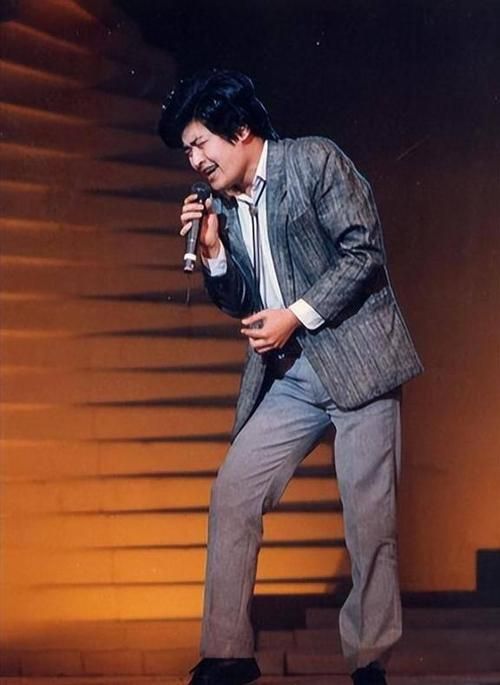

提到刘欢,多数人会想起弯弯的月亮的深情,好汉歌的豪迈,或是千万次的问的磅礴。但若你翻出他的歌单,会发现一首特别的存在——孔雀。它不像好汉歌那样街知巷闻,也不像从头再来那样励志激昂,却像一尾沉在时光深里的锦鲤,总在不经意间,让听过的人心头一颤。这首歌到底藏着什么?刘欢的歌声里,孔雀究竟象征着什么?

那支“孔雀”,从哪来?

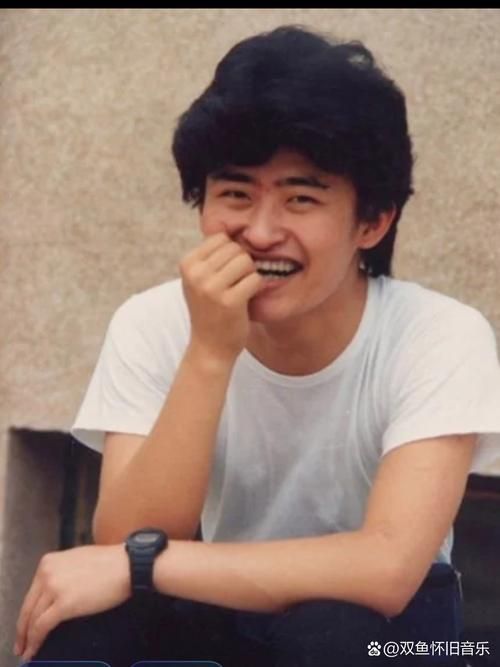

90年代末的华语乐坛,正是港台流行曲风行的年代。刘欢却逆流而上,想做点不一样的。他有次在云南采风,偶然看到当地艺人模仿孔雀起舞——并非舞台上花哨的表演,而是老人在田间地头,用随身的芦笙、木鼓,模仿孔雀振翅、饮水、顾盼的姿态。没有华丽的布景,唯有最原始的敬畏:孔雀在他们眼里,不是观赏鸟,是山林的精灵,是“会飞的神”。

这一幕撞进了刘欢心里。他回来后闷在工作室很久,友人以为他在写影视剧主题曲(那几年他给北京人在纽约甄嬛传配乐正火),他却说:“我想写一只孔雀。”有人说他“不合时宜”,在大家忙着写情歌、搞R&B的时候,他却一头扎进了少数民族的传说里,去琢磨“一只鸟的生命形态”。

后来我们才知道,刘欢想写的,从来不是具体的“孔雀”,而是“生命本身”——那种不张扬、却透着韧劲的美,那种历经岁月,依然从容的姿态。

歌声里的孔雀,不开屏也倾城

第一次听孔雀,很多人会被旋律“劝退”:前奏是一段悠远的芦笙,像从山谷里飘来的风,没有铺天盖地的乐器,只有简单的吉他分解和弦打底。直到刘欢的嗓子响起,你才懂什么叫“润物细无声”。

他没有用标志性的高音去“砸”情绪,反而把声音压得低沉、绵长,像孔雀收起尾羽时的内敛。主歌部分,他像在讲故事,尾音轻轻颤动,像孔雀抖动羽毛上的露水;到了副歌,气息慢慢往上推,却不是嘶吼,而是像孔雀终于展开屏——一点点亮起来,从浅到深,从暗到明,每个音都像羽毛上的光斑,闪着却不刺眼。

歌词更妙,没有一句直白说“孔雀美”,却句句都是孔雀的魂:“它走过山岗,不问来路;它饮过清泉,不理尘世”“羽毛落进水里,比月光还轻”。刘欢曾说,他写歌词时总想起云南老人说的:“孔雀飞过,地上的草会跟着点头。”原来真正的好歌,不用堆砌辞藻,只用把看见的“草木之心”,唱给懂的人听。

最绝的是他的“留白”。歌里有一段长达十几秒的纯音乐,只有芦笙和偶尔的风声,像孔雀独自立于林间,什么也没说,却什么都说了。现在很多歌恨不得塞满每个音符,刘欢却敢“空”着——这大概就是乐坛老炮儿的底气:他知道好音乐不怕等,怕的是被速食文化吞噬。

为什么“火不起来”?它本就不该“火”

孔雀刚发那会儿,销量惨淡。电台主持人说:“这歌太‘闷’,适合放在音乐厅,不适合塞进收音机。”那时候卡拉OK盛行,大家爱的是爱拼才会赢的洗脑,是甜蜜蜜的轻快,哪有人愿意在KTV里,对着一段芦笙独奏“emo”?

可奇怪的是,这首歌没死。它在校园广播里传了十年,在旅行博主的BGM里反复出现,在最文艺的Live House里,被小众歌手翻唱。有个乐评人写过一段话:“孔雀像一本旧日记,你不会天天翻它,但偶尔在雨天翻开,会发现当年写下的字,比现在任何情话都戳心。”

这些年,我见过很多年轻听众的反应:“第一次听前奏想切歌,听到后面眼泪掉下来。”“刘欢的孔雀,是成年人的童话吧。”“原来真正的‘高级’,是让你忘了什么是‘高级’。”或许孔雀从一开始就没打算“讨好”谁——它只是刘欢写给自己的歌,碰巧,也让那些“需要被听见”的人,听见了。

如今再听孔雀,我们听见了什么?

刘欢年过六旬,嗓音不再像年轻时那样锋利,却添了几分岁月的温厚。去年他在一场音乐会上唱孔雀,灯光暗下来,他站在中央,闭着眼睛,像是在对一只看不见的孔雀说话。台下有观众举着灯牌,写着“谢谢你的羽毛”。

我突然明白,为什么孔雀能穿越二十多年:它唱的从不是一只鸟,而是我们心里“那片不愿被驯服的山林”。在人人急着“开屏”、急着被看见的时代,刘欢却告诉我们:真正的强大,是像孔雀一样,安静地展开自己的羽毛——不用告诉别人多美,懂的人,自会抬头看见。

现在,你不妨点开孔雀。前奏响起时,别急着听歌词,先听那段芦笙,像不像风穿过树林?然后等刘欢的声音飘进来,问自己:你有多久没像孔雀一样,静静地“存在”过了?

或许,这就是一首歌最大的价值:它不给你答案,只让你在旋律里,重新听见自己的心跳。