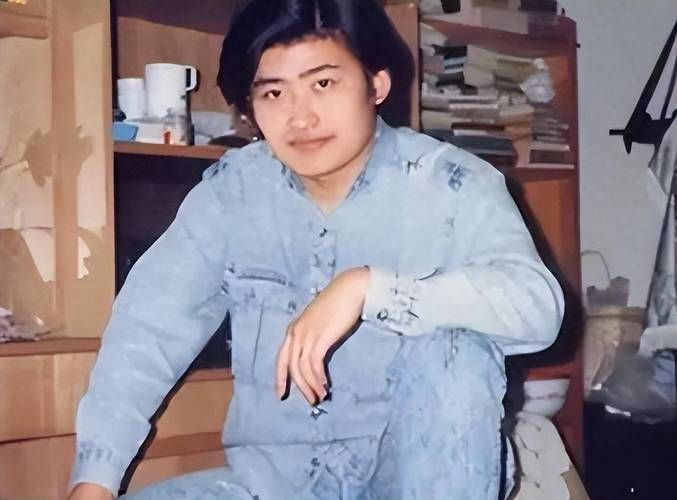

说起来刘欢,很多人第一反应是“头发不多但才华多”,或是好汉歌里“大河向东流”的豪迈。但仔细琢磨,这位在歌坛站了四十年的“常青树”,哪里仅仅是会唱歌那么简单?他音乐里藏着的韧劲儿,做人时透着的清醒,甚至连面对名利时的那份“轴”,早就成了无数人心里“活明白”的范本。要我说,“刘欢学”这词儿,真不是玄乎,倒像是给这个浮躁时代的一剂解药——毕竟在流量速朽的今天,能像他这样把事儿做到极致,把人活成经典的,真没几个。

先别急着喊“艺术家”,刘欢的“笨功夫”你未必熬得住

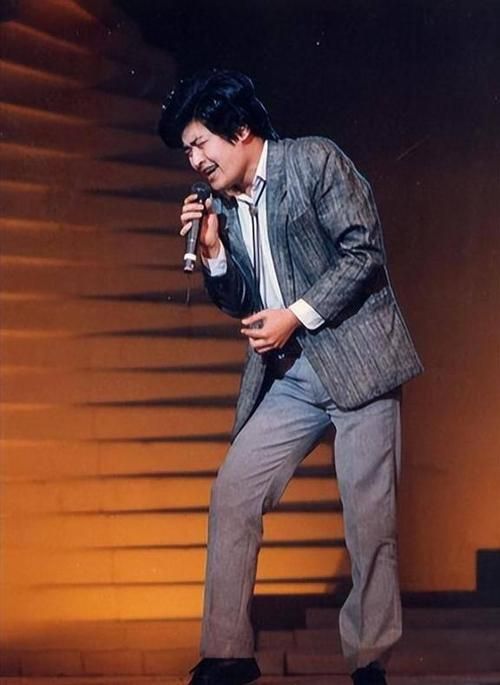

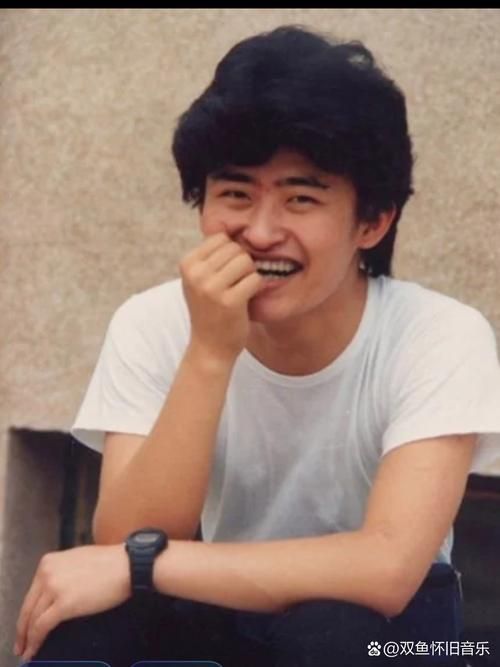

很多人觉得刘欢是“老天赏饭吃”,天生一副金嗓子。可要真了解他,就知道这碗饭“吃”得有多费劲。上世纪90年代,他录弯弯的月亮的时候,为了一个气口的细微处理,硬是在棚里待了整整两天。后来跟人聊天说起这事儿,他摆摆手:“哪有什么天赋,就是琢磨。音乐这东西,差一点味道,听众耳朵可骗不了。”这话听着朴素,可在现在这个“三天出单曲,一周发专辑”的环境里,显得有点“不合时宜”了——谁还有功夫为一首歌“死磕”啊?

可偏偏就是这份“笨”,让他的歌能立住。从千万次地问里藏着的北京人在纽约的无奈,到从头再来里透着的韧劲儿,再到近年给觉醒年代配的国际歌,调性可能变,但骨子里的“真诚”没变。现在有些歌手唱现场,修音比练习还勤,刘欢倒好,60多岁开演唱会,照样能唱满三个小时不带喘,还不假弹奏。有人问他“保养秘诀”,他笑:“哪有什么秘诀,就是年轻时把嗓子当回事,现在也得对自己唱的歌负责。”说白了,哪有什么一夜爆红,不过是把别人用来刷短视频的时间,全都“熬”进了歌里。

比嗓子更难得的,是他那份“不挣快钱”的轴

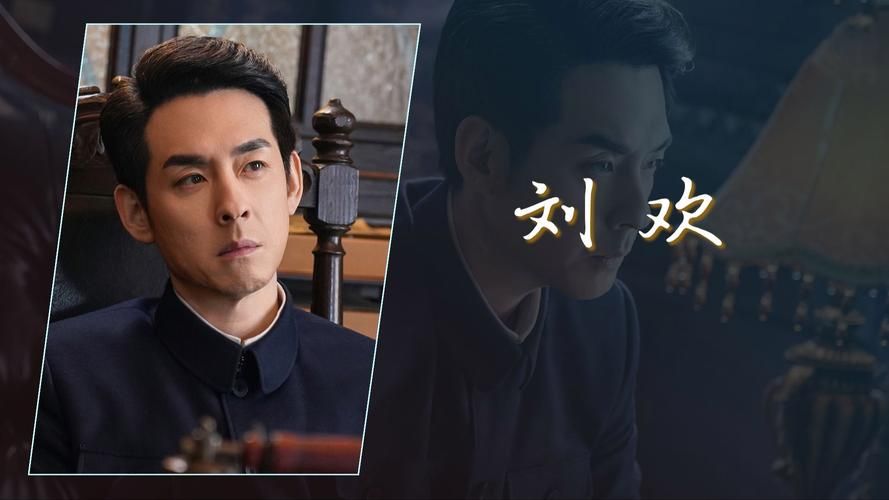

刘欢最让人服气的,从来不是唱功,而是清醒。当年好声音正火,他顶着“导师”的光环,却总在“扫兴”——别的导师抢学员抢得欢,他却会认真问“你想走什么路”;有学员说想为流量写口水歌,他直接摇头:“音乐可以通俗,但不能低俗。你对音乐不真诚,音乐也不会对你真诚。”后来有传言说某综艺开价八位数请他当“娱乐导师”,他直接回绝了:“我这把年纪了,不缺钱,缺的是能好好琢磨音乐的时间。”

这话听着像凡尔赛,细想全是理。现在的娱乐圈,太会“挣快钱”了——真人秀拍个几天片酬顶普通人一辈子,网红带个货收入比老戏骨十年片酬还高。可刘欢偏不趟这浑水,他宁愿在大学课堂里给学生讲西方音乐史,宁愿花几个月去研究一首古诗的韵律怎么谱曲,也不愿意把自己的名字随便贴在“快消品”上。有记者问他“不觉得亏吗”,他特别淡然:“人这辈子,能做成几件自己真心觉得值的事儿,比挣多少都强。”这大概就是“刘欢学”里最硬核的一课:守住底线,比追着风口重要。

真正的“大格局”,是把“好声音”用在刀刃上

更少人知道的是,刘欢的“轴”,还轴在对社会的责任感上。90年代初,他就开始做公益,却从不宣传——给贫困地区捐建音乐教室,名字用的是化名;组织明星义演筹款,自己贴钱还倒搭时间。有次采访,记者问他“为什么这么低调”,他说:“做公益不是为了让人说你好,是真的想帮那些孩子。他们能多接触音乐,或许人生就多一条路。”

这几年,他更把这份责任传给了年轻一代。在自己带的音乐课上,他总说:“你们学音乐,不仅要会唱,更要懂什么是‘真善美’。心里有东西,唱出来的歌才有力量。”看到有些选秀选手为博眼球搞“剧本”,他会在节目里直言“不行”;听到有新人急功近利跳槽炒身价,他私下里劝“踏实比机灵重要”。这不就是最实在的“言传身教”吗?在这个连“偶像”都快被流量拆解的时代,刘欢用行动告诉年轻人:真正的“大格局”,从来不是站在多高的位置,而是能不能用自己的影响力,让身边的世界变好一点点。

说到底,“刘欢学”从来不是什么成功学秘籍,更像是一面镜子——照着这个时代的浮躁,也照出我们心里最需要的那个“不变”:对专业的敬畏,对名利的清醒,对生活的赤诚。现在总说“内卷”“躺平”,可看看刘欢,60多岁还在琢磨怎么把歌唱得更动人,还在为音乐教育奔波,哪有功夫“躺”?所谓“活到老,学到老”,大抵就是这般吧。

所以回到开头的问题:刘欢的音乐里,到底藏着多少我们能“学”的智慧?或许答案就在他的歌里——唱得慢点,走得更稳;看得淡些,走得才远;心里装着别人,路才能越走越宽。这道理,年轻人真该好好品品。