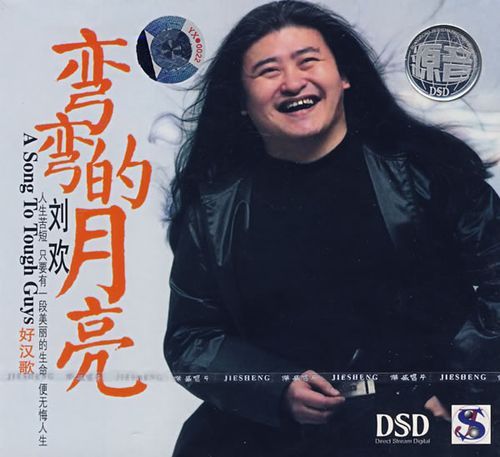

提起刘欢,很多人的第一反应是好汉歌里“大河向东流啊”的豪迈,是弯弯的月亮里缠绵悱恻的温柔,是春晚舞台上永远稳如磐石的台风。可近些年,这位用声音征服了几代人的“音乐教父”,却渐渐淡出了大众的视野——不是忙于巡演或出新歌,而是长期“因病低调”。有人说他早已退休,也有人猜测他的身体状况大不如前,但刘欢本人很少主动提及,只在偶尔的采访中轻描淡写地带过:“人嘛,总得服老,身体是本钱。”

从“歌坛常青树”到“低调病号”:他的病,藏了十几年?

刘欢的身体问题,其实早已不是秘密。早在2012年,他就被曝出患有“股骨头坏死”,这种病被称为“不死的癌症”,会导致髋关节严重损伤,甚至影响正常行走。那时他刚结束中国好声音导师工作,外界都以为他只是暂时休养,没想到这一“养”,就是十多年。

熟悉刘欢的人都知道,他是个典型的“工作狂”。从1987年凭借少年壮志不言愁一炮而红,到后来成为内地乐坛最炙手可热的创作型歌手,他几乎把所有时间都泡在音乐里——给电视剧配主题曲、开全国巡演、担任音乐比赛评委……就连录制节目,他都是最“较真”的那个,为了一个音符反复打磨,为了一个和弦熬夜查资料。这种拼命三郎的劲头,让他的作品成了质量的保证,却也悄悄透支了健康。

“股骨头坏死”的诱因,医生推断长期劳累、激素可能是“元凶”。曾经,他能在舞台上连续唱三小时不喘气,却连上下楼梯都需要人搀扶;曾经,他能在录音棚里从清晨待到深夜,后来却连站立超过半小时都感到吃力。2019年,他在一次活动中拄拐出席的照片被拍到,粉丝们这才惊觉:那个永远精力充沛的“刘老师”,原来早已被病痛折磨了这么久。

“比起唱歌,我更想好好活着”:他的选择,藏着音乐人的清醒

面对病痛,刘欢的选择让很多人意外——他没有“带病坚持”,而是选择了“急流勇退”。这些年,他推掉了绝大多数商演和综艺,连歌手我是唱作人这类顶级音综的邀约,他都婉拒了。“不是不想唱,是不能拼了。”他在一次采访中无奈地说,“以前觉得舞台是生命的一部分,现在才明白,能健康地站在台下听别人唱,也是一种幸福。”

这样的“清醒”,在娱乐圈里太难能可贵。在这个“流量至上”的时代,多少明星哪怕带病也要硬撑着曝光,生怕被大众遗忘?但刘欢不一样,他早就不需要靠热度证明自己。从北京纽约到千万次的问,从好汉歌到从头再来,他的歌是几代人的青春BGM,是华语乐坛的“活化石”。哪怕他十年不发声,提起刘欢三个字,依然会让人竖起大拇指。

他不是“消失”,而是把生活过成了另一首歌。这些年,他开始教学生、做音乐公益,偶尔会在社交平台分享和家人的日常——陪妻子女儿散步、在家里研究红烧肉的做法……照片里的他,少了舞台上的严肃,多了几分烟火气的松弛。“以前总想着怎么把歌唱得更完美,现在更想怎么把日子过得更踏实。”他说。

歌坛的“遗憾”与“圆满”:他的缺席,反而让音乐更“长久”

有人惋惜:“刘欢不唱歌,是华语乐坛的巨大损失。”但换个角度看,他的“缺席”,何尝不是一种对音乐最好的守护?如果他硬撑着身体继续拼,或许能换来短暂的曝光,但可能会让那些经典的声音失去光彩;而选择“退”,反而让人们对他的记忆永远停留在巅峰状态——当他再开口时,那份对音乐的敬畏与热爱,只会更动人。

2023年,声生不息·宝岛季邀请他担任常驻嘉宾,很多人以为他会拒绝,没想到他答应了。节目中,他唱了橄榄树,依旧是那个浑厚深情的嗓音,只是多了几分岁月的沉淀。舞台下,他笑着说:“年纪大了,唱不动高音了,就多讲讲音乐背后的故事吧。”那一刻突然明白,刘欢从未离开,他只是换了一种方式继续“发声”——用音乐传承,用经验育人,用热爱温暖后来者。

其实,娱乐圈从不缺“拼命三郎”,但缺像刘欢这样懂得“适时停下”的人。他让我们看到,真正的“艺术家”,不仅要对作品负责,更要对自己的身体负责。比起用透支的生命换一时的热闹,不如用沉淀的时光让艺术“永恒”。

如今,62岁的刘欢依然很少公开露面,但每当他的歌在商场、在电台、在街头随机播放时,总会有人跟着哼唱,眼眶微热。或许这就是最好的结局:他病了,但没有“倒下”;他“缺席”了,但从未“离开”。毕竟,好声音,永远不会因为岁月的流逝而褪色;而对音乐的热爱,也永远不会因为身体的病痛而熄灭。

想知道刘欢现在恢复得怎么样了?或许我们不该追问——有些答案,藏在沉默里,藏在每一首被反复传唱的歌里,藏在那个永远把“健康”放在“舞台”之前的音乐人心里。这才是真正的“刘欢style”:不喧嚣,自有声;不刻意,自永恒。