你第一次听弯弯的月亮,是哪一年?

是1991年央视春晚,刘欢站在灯光里,声音醇厚得像陈年的酒,唱出“弯弯的月亮,小小的桥,弯弯的忧伤绕着那梦里的故乡”时,眼眶跟着泛了酸?还是后来在港片的巷尾、KTV的包厢里,听到有人用粤语或普通话轻轻和着,总觉得“今天的村庄,还唱着过去的歌谣”像在说自己?

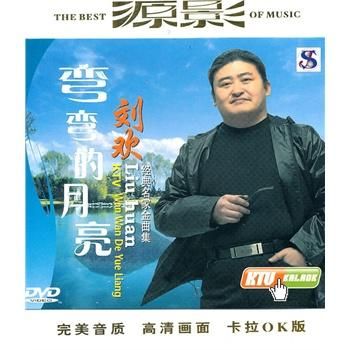

但倘若你问身边人“弯弯的月亮原唱是谁”,大概率会得到一个脱口而出的答案:“刘欢啊!”

可事实真是如此吗?

一、一首“破圈”的粤语歌,却不是刘欢的“首唱”

时间倒回1990年。

那时候的刘欢,刚刚因为少年壮志不言愁火遍大江南北,是内地乐坛当之无愧的“大哥级”人物。而远在广东,音乐人李海鹰正为找不到一首能代表岭南风情的歌发愁。他想起了小时候在广东梅州老家看到的月亮——不像北方那样“大漠孤烟直”,而是柔柔地挂在榕树梢上,照着蜿蜒的河,映着阿公摇着蒲扇的背影。

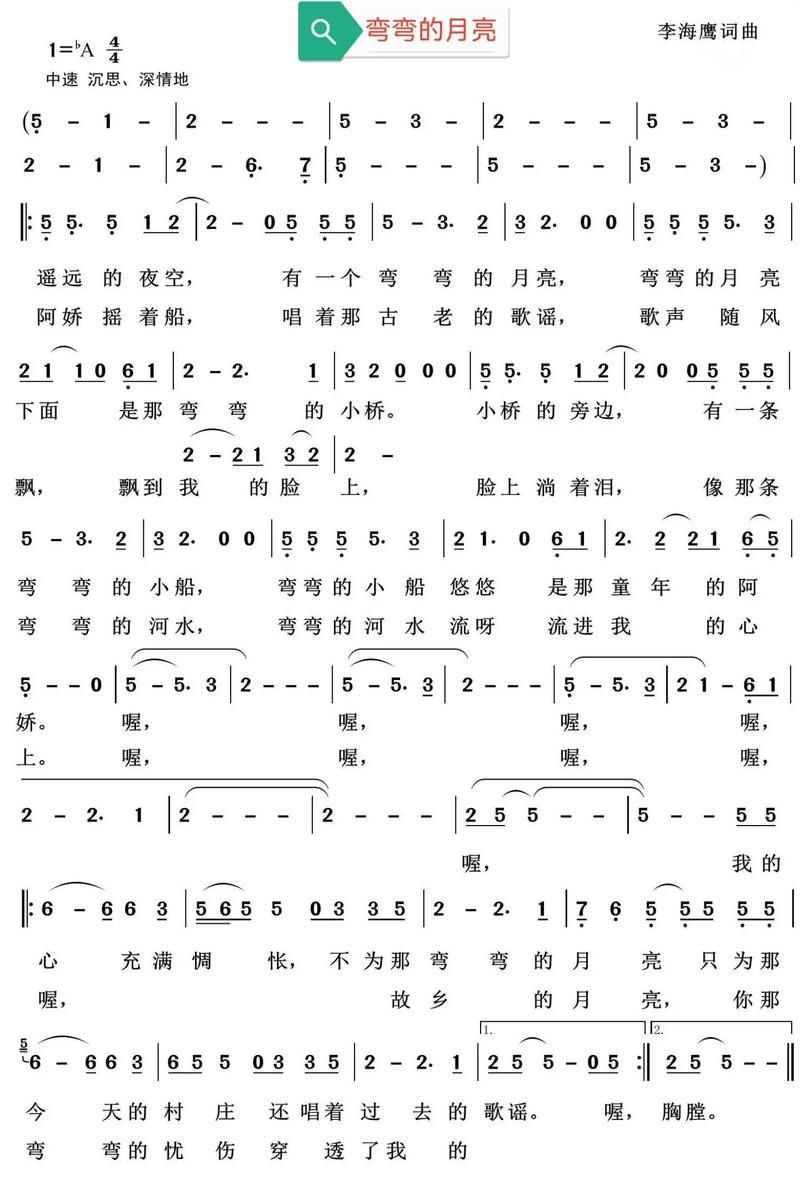

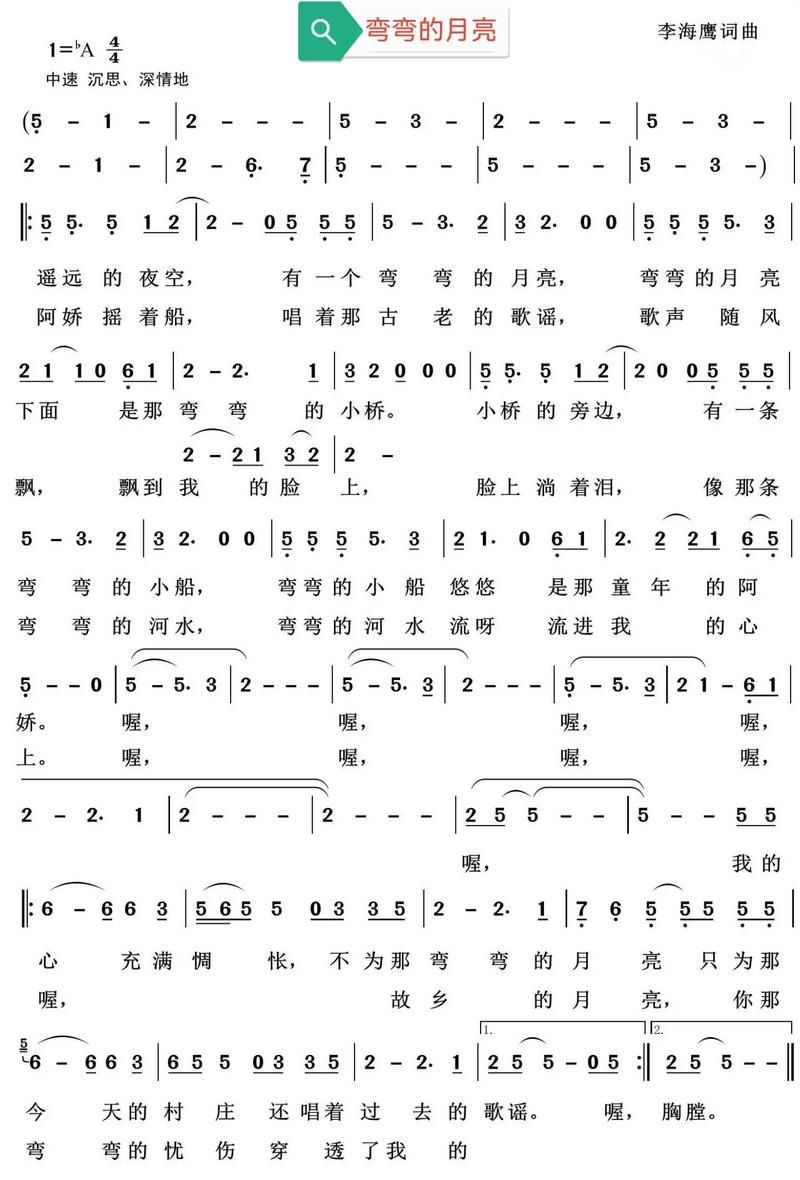

于是,弯弯的月亮的旋律在李海鹰的脑海里“长”了出来:主歌带着岭南民谣的细腻,副歌藏着游子的惆怅,Bridge部分的“我的心啊,不属于今天”更是戳中了漂泊在外的人心底的软肋。

词写好后,李海鹰没找内地歌手,而是找了一个当时在广东小有名气的粤语歌手——安伟。

对,就是安伟。

这位后来很多人陌生的名字,是弯弯的月亮的“第一声”。他用粤语(也有说法是普通话,但当时发行以粤语为主)录制了Demo,收录于1990年的专辑中。彼时的广东乐坛正处在“粤语歌黄金时代”,安伟的版本像一阵清风,在珠三角的音像店和电台里转了转,却没吹出省外——毕竟,那时的内地乐坛,关注的焦点还在西北风和城市民谣上,没人能把“弯弯的月亮”和“家乡情怀”那么紧密地焊在一起。

直到1991年。

央视春晚导演找到刘欢,希望他能唱一首“既有时代感,又能让老百姓共鸣的歌”。刘欢挑来挑去,看到了李海鹰寄来的弯弯的月亮。他觉得这歌“不吵,但有力量,是那种能让人安静下来,想起心底最柔软地方的音乐”。

于是,刘欢用普通话重新演绎了这首歌。春晚的舞台太大了,灯光打亮时,他微微蹙起的眉头,唱到“我的心充满惆怅,不为那弯弯的月亮”时微微发抖的声音,像一把钥匙,打开了无数人关于“故乡”的闸门。

那年春晚之后,弯弯的月亮火了——火到全国各地的音像店货架上摆满了刘欢的磁带,火到街边的小摊贩都会哼两句“遥远的夜空,有一个弯弯的月亮”,火到二十多年后,依然是“华语经典金曲”榜单上的常客。

可安伟的名字,却像被潮水冲上岸的贝壳,被大众忽略了。

二、被“经典”遮住的原唱,错过了多少聚光灯?

安伟后来接受采访时说:“我从没觉得委屈,就是觉得遗憾。”

1990年他录弯弯的月亮时,还是个刚出道的年轻人,抱着“能被更多人听到”的小愿望。可没想到,第二年这首歌就因为刘欢的翻唱“爆红”,而他的版本,反倒成了“前情提要”。

更让他无奈的是,后来在很多节目中,当提到弯弯的月亮时,嘉宾们总说“这是刘欢老师的经典”,甚至有人直接问“原唱是不是刘欢?” 安伟只能在台下苦笑,心里想着“那是我先唱的啊”。

但转念一想,他又觉得“刘欢的版本配得上这个火”。

“他的声音里有故事,像在跟你面对面说话,”安伟说,“我们那版有点‘青涩’,他是把它酿成了‘酒’。”

确实,刘欢的翻唱不是简单的“再唱一遍”。他保留了歌曲的“根”——李海鹰写的那份对故乡的眷恋,却在编曲上加了弦乐,让原本轻快的民谣感多了几分岁月的沉淀;他的普通话发音比粤语更贴近大众,副歌部分的“惆怅”被他处理得不煽情,却字字戳心。

就像李海鹰说的:“刘欢不是‘抢’了这首歌,而是‘帮’这首歌火了起来。如果当时没人唱,它可能就留在广东的音像店里了。”

可话说回来,如果安伟的版本早一点被听到,或者当时的传播渠道能像现在这样“无差别”,会不会大众对“原唱”的认知会有不同?

三、经典传播的“悖论”:谁是原作者,谁是“再造者”?

其实,娱乐圈里像弯弯的月亮这样的“误会”,并不少。

比如月亮代表我的心,很多人以为是邓丽君唱红的,但最早的原唱是陈芬兰;比如海阔天空,Beyond的版本是经典,但最早收录这首歌的专辑在当时销量平平;甚至一些“神曲”,原唱可能只是个不知名的素人,后来的翻唱者却成了“代名词”。

这背后,其实是经典传播的“时也,命也”——

时机太重要了。1991年的春晚,就是刘欢的“东风”。那时候的央视,是“全民级”的传播平台,一首歌能在一夜之间被数亿人听到,是任何音像店、电台都做不到的。

平台太重要了。刘欢当时的“内地一哥”地位,让他的演绎自带权威感,听众会不自觉地去“相信”这就是“最正宗”的版本。

情感共鸣太重要了。刘欢的版本之所以能火,是因为他用声音触动了那个年代“离乡背井”的集体情绪——90年代初,无数人“下海”“进城”,对故乡的思念藏在心里,弯弯的月亮刚好替他们说出了想说的话。

所以,我们能说刘欢是“原唱”吗?不能。我们能说安伟的版本“不够经典”吗?也不能。

就像一本书,作者写出了初稿,编辑大刀阔斧地修改了结构,设计师精心装帧了封面,最后它成了畅销书——你说,谁是这本书的“创造者”?

四、如今再听弯弯的月亮,我们该记住谁?

前几天,我在B刷到一个弯弯的月亮的评论区,有一条高赞评论说:“小时候总听刘欢叔叔的,长大后再听安伟老师的,突然发现,‘弯弯的月亮’里,有两代人的乡愁。”

是啊,李海鹰是“种月亮的人”,他写下了那轮弯弯的月亮的形状;安伟是“第一个托起月亮的人”,他的声音让它有了最初的温度;刘欢是“把月亮举到天上的人”,他的演绎让这轮月亮照亮了更多人的夜。

他们都是这首歌的“功臣”。

现在再去听弯弯的月亮,你会发现,刘欢的版本像一杯醇茶,越品越有味;安伟的版本像一块冰糖,甜里带着青涩;李海鹰的钢琴版像一条小河,静静流淌着最初的旋律。

它们没有谁好谁坏,只是不同的人,用不同的方式,给了同一轮月亮不同的光。

所以,下次再有人问“弯弯的月亮原唱是谁”,你可以说:“最早唱的是安伟,而把它唱成经典的是刘欢,都是我们应该记住的名字。”

毕竟能在岁月里留下痕迹的歌,从来不是一个人的功劳,而是所有爱它的人,一起托起来的月亮。

你说呢?