你有没有想过,为什么每当刘欢坐在导师席上,连台下的灯光都好像收敛了几分?不是气场有多强,而是他手里攥着的,是玩了半辈子的“音乐真心话”。从中国好声音到歌手,他当评委的那些年,几乎没说过一句场面话,却让无数选手红了眼眶,也让观众记住了什么叫“专业”的分量。

他当评委,从来不只看“技巧”

记得第三季好声音有个叫帕玛强森的外国学员,唱中文歌时咬字含糊,高音区却像开了挂。当时其他导师都忙着转身,刘欢却靠在椅子上,手指轻轻敲着桌面——等唱完,他拿起话筒没夸技巧,反倒问:“你这首歌想告诉大家什么?我好像只听见了声音,没听见故事。”

这句话像盆冷水,浇得满场安静。后来这选手复盘时说:“我以前觉得把音飙上去就行,刘欢老师说,音乐是‘心’的事,不是‘嗓子’的事。”

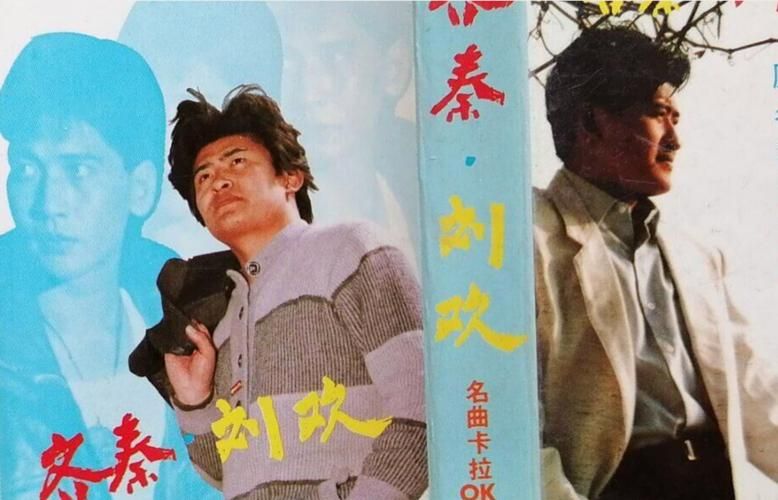

这种“较真”,刘欢从年轻时就刻在骨子里。30岁就拿过“华语金曲奖”,唱弯弯的月亮时没人注意他编曲里藏着的广东音乐元素,唱好汉歌又把戏曲腔揉得让人起鸡皮疙瘩——他当评委,其实是在“反推”自己走过的路:那些被观众记住的歌,从来不是技巧的堆砌,是“唱的人自己信了,听的人才能跟着信”。

他当“定海神针”,也当“护短师父”

有次后台采访,有记者问他:“其他导师都抢学员,你总让他们再等等,不怕好苗子被抢走?”刘欢当时正给递水的助理道了声谢,慢悠悠说:“抢来的花,不一定适合咱这盆土。”

这话没过几天就应验了。有个叫张碧晨的女孩,当时唱她说有点放不开,转身后那英说要教她“霸气”,杨坤想让她改“细腻”,刘欢却在中间和稀泥:“让她按自己的来,你觉得的歌,得是你自己觉得对,不是别人觉得对。”后来张碧晨拿了冠军,采访总说:“刘欢老师没教我怎么‘红’,只教我别丢了‘唱自己的歌’那股劲儿。”

但真遇到“欺负人”的事,他一点不“和稀泥”。有次选手被说“选歌太保守”,刘欢直接打断:“保守?你知道他为了这首歌练了多久?现在年轻人一上来就要‘炸场’,音乐什么时候成了‘比谁喊得响’的游戏了?”台下的选手眼圈一下就红了——他护的不是人,是音乐里那份“认真”的尊严。

褪下“评委”身份,他才是音乐圈“最不像导师的导师”

你发现没?刘欢当评委时,很少说“你应该”“你必须”,反而总问“你觉得呢?”有次唱rap的选手担心风格太“小众”,他挠挠头说:“我怕观众听不懂。”刘欢当时正在啃苹果,停下来嚼了两口:“我第一次听摇滚也听不懂,后来为什么懂了?因为它唱的是我想说没说出来的话。怕什么,你先把自己唱明白了,总有人会懂。”

这种“不摆谱”,让后台的小助理都敢跟他抬杠。有次录节目到凌晨,助理说:“刘老师,您这点评能不能短点?台下的导演都举‘卡’了三次。”他举着稿子嘿嘿笑:“不行,这孩子唱得这么用心,我得把话说明白。”转过头又对助理说:“下次你举卡的时候,轻点儿,别吓着他。”

有人说刘欢当评委“太温和”,但正是这份温和,让他成了音乐圈的“老大哥”。年轻选手找他帮忙编曲,他放下手头的事就说“来,我弹给你听听”;歌手发新歌求意见,他能写上几页纸的分析,最后加一句“不过,这只是我的想法,你最有发言权”。

说到底,刘欢当评委这些年,哪是在“评价”别人?他是在把玩了半辈子的音乐道理,揉碎成一句句“大白话”,告诉每一个追梦的人:音乐这条路,没有捷径,但有温度;没有标准,但有真心。

难怪有人说,现在的选秀节目不缺“导师”,缺的就是刘欢这样——把“专业”刻在骨子里,把“真诚”写在脸上的人。