上周刷到一条老新闻,是刘欢在访谈里说:“有人觉得我只会唱大歌,其实我骨子里最爱琢磨电影里的‘小声音’。”这话突然把我拽回二十年前——放学路上音像店循环播放北京人在纽约的千万次的问,电视机里姜文抱着刘欢痛哭的画面,还有刮痧里那个在异国街头哼着从头再来的男人。

这些年我们总把刘欢锁在“华语乐坛常青树”的标签里,却忘了他的音乐DNA,早就和电影缠在了一起。要说刘欢和电影的缘分,远不止“唱主题曲”这么简单。

先聊聊那些“刻进DNA的电影BGM”

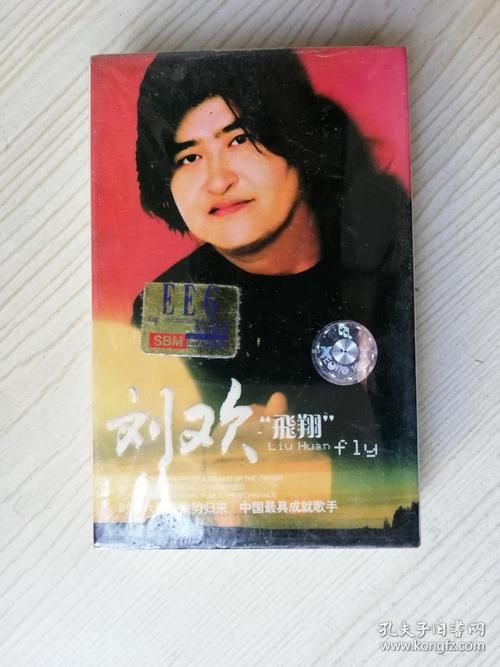

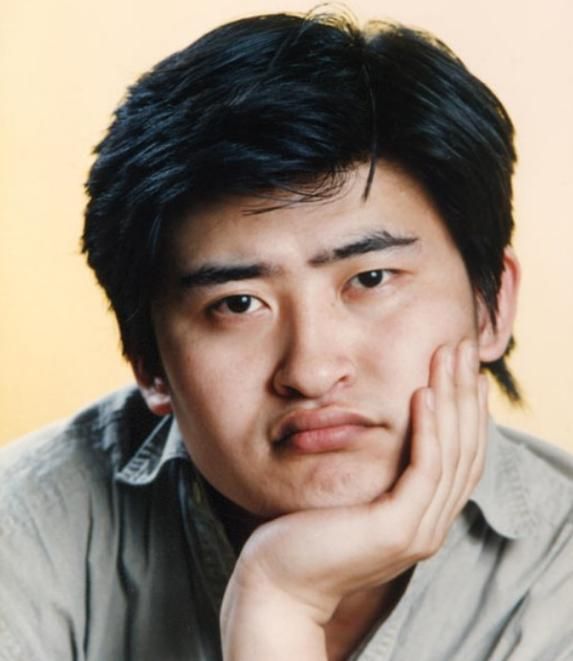

1993年的北京人在纽约,算是刘欢和电影绑定的起点。那时候他还是中央音乐学院的老师,抱把吉他就能写出“千万里我追寻着你”的歌词,录的时候在棚里熬了三个通宵,嗓子哑得像砂纸,导演郑晓龙却拍桌子对录音师说:“就这个味儿!”后来才知道,他特意去北京的老胡同里录了几声鸽哨,混在间奏里——那是他对“北京味儿”的理解,不是铿锵的大鼓,是离家的人才懂的、藏在市井里的乡愁。

再到2001年的刮痧,电影里那句“爸,刮痧不是虐待”的台词出来,背景音乐突然响起从头再来的前奏,半截憋着的哭腔没忍住。很多人可能不知道,这首歌刘欢一开始不想唱,觉得“太苦”,导演滕华弼拿着剧本砸到他桌上:“你听,这不是唱给我听的,是给那些被生活摔在地上,却自己拍拍土爬起来的人听的。”后来他真唱了,录的时候手指在桌上敲着节拍,突然说:“得把钢琴声音弄‘旧’点,像那种小区里躺了很久的旧钢琴,一碰就响,还带着点烟味儿。”

这些细节,现在听来像在拆解电影音乐的“小心机”,但对刘欢来说,他压根没把这些当“配乐”——“电影里的音乐,得是角色的喘气声,是藏在台词背后的真话。”

他不止“唱主题曲”,还是“电影的半个编剧”

最有意思的是好汉歌。1998年水浒传拍的时候,导演张绍林抱着试音带去刘欢家,他听完半晌没说话,突然说:“梁山好汉不是只会打打杀杀,也有糙汉子的浪漫,得有点山东梆子的野,也得有点江湖的飘。”所以好汉歌里的“大河向东流”不是写出来的,是他跟着山东老艺人学了两周梆子,自己打着板哼出来的——现在回听那句“嘿哟嘿哟”的吆喝,活脱脱是李逵扛起板斧走在山梁上的样子。

后来拍贞观长歌,刘欢不仅唱主题曲,还主动给导演吴子牛提意见:“第二集里李世民和魏征吵架,戏太满,背景音乐留三十秒空白,让观众喘口气。”吴子牛起初不乐意,剪完试映才发现,那三十秒的静默,比任何大特写都有张力。他后来跟人说:“刘欢不是音乐人,他是懂电影的‘戏痴’。”

为什么我们总能在他的歌里看见“电影画面”?

这些年很多人说,“刘欢的歌越来越有故事感了”。其实不是歌变了,是他从一开始就没把音乐当成“单打独斗”。他曾说:“电影是光与影的艺术,音乐是声音的艺术,两者凑一块儿,得让观众眼睛耳朵一起‘骗’过去。”

给甄嬛传写凤凰于飞时,他翻遍了全唐诗,最后选了“旧梦依稀,往事迷离”这句——不是词有多华丽,是这是中年甄嬛站在故宫里,看着红墙绿瓦时心里的话。录音时不准用新设备,特意找了个有回音的老厂房,唱到“红颜残,镜中凋朱颜”那句,他停下来让调音师把声音压低点,“得像甄嬛自己跟自己说,怕别人听见似的”。

说到底,刘欢和电影的缘分,是他骨子里那股“较真劲儿”。他从不觉得自己是“给电影添彩”的人,总说“电影才是主角,音乐就是躲在角落里的影子,得让观众觉得‘这歌就该在这儿’”。

所以下次再听刘欢的歌,不妨试试闭上眼——也许你会看到北京人在纽约的霓虹灯下,王启明的背影;看到刮痧里,父亲用手指在儿子手心画“刮痧”的那一瞬间;甚至看到那个“该出手时就出手”的好汉,正扛着刀,走在夕阳下的山路里。

毕竟,比起“华语乐坛常青树”,他或许更想当那个“懂电影的旁白人”。