前阵子后台工作人员随手拍的一段视频,突然在社交平台炸了——镜头里,刘欢刚结束演出,额角还带着薄汗,正弯腰听徐翠翠说些什么。徐翠翠手里攥着皱巴巴的歌词纸,指尖微微发白,话说到一半突然红了眼眶,刘欢没急着打断,只是递了瓶水,慢悠悠说:“当年我在台上,比你手抖得厉害,后来才明白,唱给自己的歌,才敢真声。”这段没剪辑、没配乐的“废片”,像颗石子投进流量池,竟激起了层层涟漪:两万转发、五万评论,连平时不追娱的媒体人都转发问“这视频哪来的?”

要我说,这“意外走红”,倒不如说是“必然得宠”——毕竟在这个连打个嗝都要修音、说句话都要写稿的娱乐圈,能看见两个“不按常理出牌”的人,把“真实”俩字凿得这么透,观众的眼睛早就饿得发慌了。

先说说这段视频里的“人味儿”,比剧本还戳心

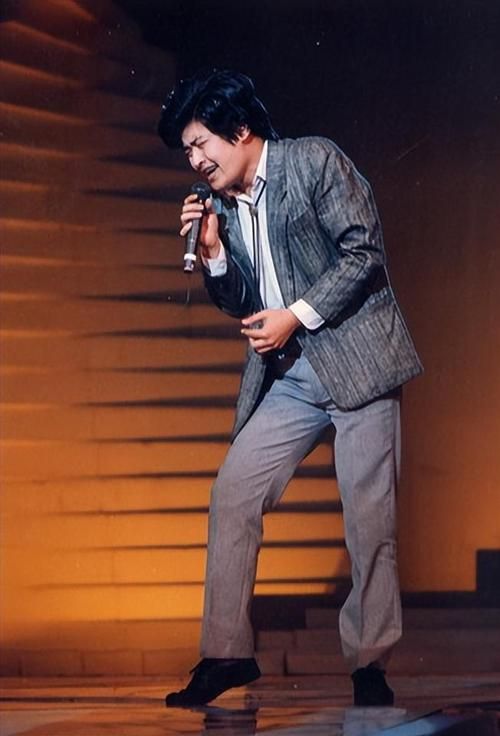

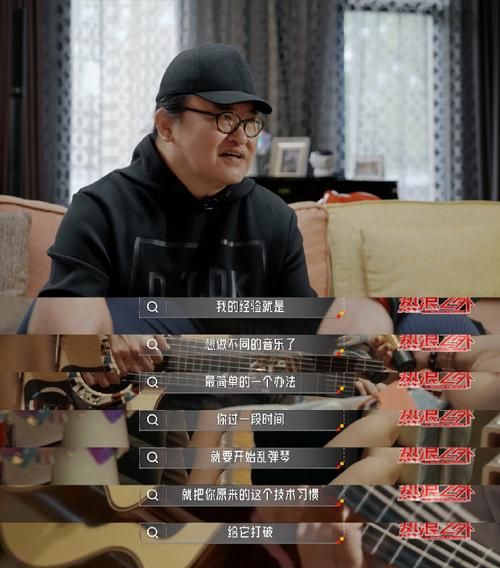

其实刘欢和徐翠翠,本就不是“一路人”的设定:一个是乐坛“活化石”,唱好汉歌时能把屋顶掀了,上综艺却总被吐槽“太耿直”,聊到选秀市场直接说“有些歌根本配不上舞台”;徐翠翠呢?演过山海情里愁得睡不着觉的李水花,也演过觉醒年代里寒风中送书信的学生,红毯上永远穿平价礼服,采访被问“演技秘诀”,只腼腆说“我老觉得,得让角色‘活’过来,才算没骗观众”。

可偏偏这两个人,就在那段视频里“撞”出了火花。镜头里徐翠翠声音发颤地说:“刘老师,我怕…总觉得差口气。”刘欢没说“你很棒”,反倒讲起自己30岁第一次开个唱,前一夜在后台吐到虚脱,“当时我想,反正横竖都是丢人,不如把命豁出去唱。”他顿了顿,拍了拍徐翠翠的肩:“差口气?那就差这口气才真实。观众要的不是‘完美’,是‘你是真的在唱’。”

这段对话没技巧、没铺垫,像两个老街坊坐在胡同口聊天,可偏偏戳中了最疼的地方——多少艺人到现在还捧着“完美人设”的剧本,说“我从不紧张”“我天生适合舞台”,可刘欢偏要说“我吐过”,徐翠翠偏要承认“我怕”。这种“不完美”,比任何“完美”都动人,因为它让普通人突然觉得:“哦,原来大明星也和咱一样,会害怕,会发抖,会想逃。”

再聊聊娱乐圈的“不得不”:我们到底在渴求什么?

有人可能说,不就是个后台视频吗?至于这么多人共情?要我说,这背后藏的是观众对“真实内容”的集体焦虑。这些年,咱们看娱乐圈的内容,是不是越来越“假”?综艺里全是“剧本式互怼”,红毯上比的是“谁的衣服更贵”,连素人上节目都要被团队“打磨”成“有记忆点的标签”——“毒舌”“傻白甜”“野心家”。

可观众要的是这个吗?上周我在后台采访一个资深导演,他说现在拍都市剧,连主角吃螺蛳粉都要“修音”,怕“不够优雅”。可真实的生活里,谁没在加班深夜嗦过一碗热辣辣的螺蛳粉?谁没和朋友吵架时红着眼说“我再也不想理你了”?那些被“修”掉的、被“藏”起来的“真实”,恰恰是观众最想看的“人”。

刘欢徐翠翠的视频为什么火?因为它把“真实”从流量牢笼里拽了出来。刘欢说“我吐过”,是告诉新人“失败不可怕,别装”;徐翠翠说“我怕”,是在说“我不完美,但我敢承认”——这种不包装、不回避的态度,比任何“神颜”“神颜”都更有力量。就像评论里一个用户说的:“我追了十年星,第一次觉得,我喜欢的不是‘明星’,是个会害怕、会挣扎、会偷偷给自己打气的人。”

最后想说:好内容,从来不需要“剧本”

写这篇文的时候,我翻到徐翠翠两年前的一个采访,她说:“我总劝自己,别想着让观众记住‘徐翠翠’,记住李水花、记住那个学生就行。”刘欢也说过:“歌是用来听的,不是用来‘供’的。”你看,真正的“老江湖”,从不用流量堆砌人设,反而敢把“脆弱”“不完美”端出来——因为他们知道,内容的价值,从来不是“装出来的完美”,而是“传递出来的温度”。

所以,刘欢徐翠翠视频的“意外走红”,与其说是观众的“偶然心动”,不如说是娱乐圈的“必然回归”——当所有人都在琢磨“怎么更火”的时候,总有人要告诉行业:别忘了一个最朴素的道理:观众的眼睛是雪亮的,他们要的不是“神”,是“人”;不是“完美的假”,是“真实的真”。

或许,这就是这段视频给我们最大的启示:在浮躁的娱乐圈,能留下来的,从来不是那些精心设计的“人设”,而是那些敢说“我怕”、敢认“我差口气”的勇气——就像刘欢说的:“唱到拼的不是技巧,是你是不是把心掏出来了。”

毕竟,观众要的从来不多,不过是一颗真心,而已。