你有没有过这样的时刻?在某个普通的傍晚,电视里突然响起好汉歌的前奏,那个抱着吉他、微微蹙眉的男人唱出“大河向东流啊,天上的星星参北斗”,瞬间把你拉回20年前——全村人挤在一台黑白电视前,跟着旋律拍手的画面还清晰如昨。

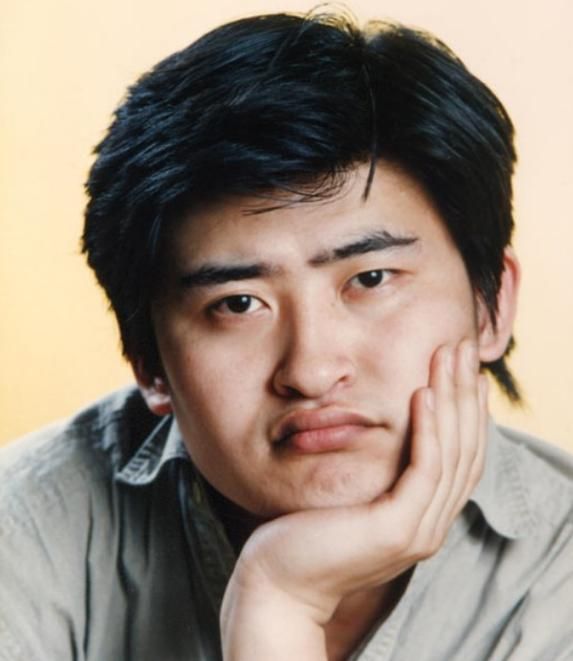

刘欢,这个名字似乎总带着这样的魔力。从北京人在纽约里撕心裂肺的千万次的问,到好汉歌里豪气干云的回响,再到后来“心连心”艺术团舞台上那个白发渐生却依旧声如洪钟的歌者,他的歌像一条无形的线,把不同年代、不同地方的人,悄悄“连”在了一起。

他不是“明星”,是跟着“心连心”走遍山沟沟的“老刘”

提起“心连心艺术团”,很多人会想起那些扛起摄像机、背着行囊下基层的文艺工作者——他们去过珠峰脚下的边防哨所,去过黄土高坡的窑洞前,也去过灾后重建的废墟上。而刘欢,是这队伍里最特殊也最“固执”的一员。

2008年汶川地震后,“心连心”艺术团赶赴北川。那时的北川满目疮痍,临时搭起的舞台旁,是一排排还没拆掉的蓝色救灾帐篷。刘欢没等主持人报幕,直接走到台前,坐在一把缺了腿的椅子上,抱着吉他唱从头再来。唱到“看成败人生不过是从头再来”时,台下有个穿着破旧校服的小姑娘突然站起来,跟着大声唱,眼泪顺着脸颊往下淌。后来有人问刘欢:“当时没想到会哭吗?”他挠挠头说:“没顾上唱完呢,光看着那孩子了——声音比我大,音还准。”

这样的故事,在他和“心连心”的履历里能翻出厚厚一沓。2018年,艺术团去新疆生产建设兵团,有个维吾尔族老大妈非要把刚摘的石榴塞到他手里,用生硬的汉语说:“刘欢,我的小孙女每天听你的歌,说等你教她唱歌。”他蹲下来掰开石榴,一颗颗往嘴里喂,含糊不清地说:“我哪会教唱歌啊,我就是喜欢唱给大家听。”

在娱乐圈,“刘欢老师”是殿堂级人物;但在“心连心”的队伍里,他是被大爷大妈叫“老刘”、被孩子们缠着要签名的大哥哥。他从不摆架子,演出前会帮着搬音响,结束后主动帮老乡收拾场地。有次在云南山区,路太陡,音响师傅扛设备滑倒了,他二话不说扛起最重的功放箱,边走边说:“我年轻时干过体力活,这点重量不算啥。”

他的歌为什么能“连心”?因为它唱的是普通人的“心里话”

有人说:“刘欢的歌,像一本活着的时代日记。”你听弯弯的月亮,唱的是80年代游子对故乡的眷恋,“遥远的夜空,有一个弯弯的月亮,弯弯的月亮下面,是弯弯的小桥”——那个年代离乡背井的人,谁没对着月亮偷偷抹过眼泪?后来从头再来唱下岗工人的倔强,“心若在梦就在,天地之间还有真爱”——多少人在人生低谷里,是这首歌撑着没倒下。

他给“心连心”创作或演唱的歌曲,从来不是飘在云里的艺术。在青海玉树,他听过藏族儿女唱格萨尔王,改编成飞,唱的是“雪山捧着洁白的哈达,草原捧着无边的绿毯——我的心,跟着你的歌声,飞向最高处”;在黑龙江大兴安岭,他看到伐木工人的手皲得像老树皮,就唱情义无价,却把词改成“情义无价,能抵过严寒腊梅开”。他总说:“‘心连心’不是去‘送’艺术,是去‘听’——听老百姓心里想什么,再唱他们能听懂、能记住的歌。”

有次在山西煤矿矿区,演出结束后,一个满脸煤灰的矿工拉住他的手说:“刘老师,我从小听你唱歌,现在我儿子也听。他说等你老了,他接着唱给你听。”刘欢的眼睛当时就红了:“那说好了,等你儿子唱,我去给他鼓掌。”

三代人为什么都信他?因为他的“真”,从没变过

80后记得他穿着花衬衫在春晚唱千万次的问,90后忘不了他用好汉歌点燃暑假的午后,00后在中国好声音里,见过他认真给学生划谱子的模样——三个年代的人,都从刘欢身上看到了同一种东西:对音乐的较真,对人的真诚。

他对“心连心”的坚持,更像是一种“守旧”。当流量明星忙着在综艺里攒粉时,他却愿意花三天时间坐火车去偏远山区,只为给一群留守儿童唱半小时歌;当数字音乐横行时,他坚持用最原始的方式创作:“我不懂什么算法,就知道好歌得‘暖’——像火炕上的棉袄,穿上才舒服。”

有记者问他:“现在都2024年了,‘心连心’这样的形式还有人需要吗?”他反问:“要是哪天大家不需要听真话、不需要见真人了,那才是真完了。音乐和人一样,得‘连心’,不然就是没魂的响声。”

所以,刘欢和“心连心”的故事,从来不是“明星做慈善”那么简单。他是一个用歌声当桥的“摆渡人”,把艺术送到最需要的地方,也把老百姓的喜怒哀乐带回舞台;而“心连心”这块牌子,因有了他这样的人,才真正成了“心”和“心”之间的连接线。

下次当你听到刘欢的声音,不妨想想:在某个你不知道的角落,也许有个老人正跟着他的歌哼唱,有个孩子正因为他爱上音乐,有个普通的日子,因为这几句歌词,变得和往常不一样了。

这,大概就是“心连心”最动人的模样——不是一场演出,是一辈子的牵挂;不是一个名字,是无数个心跳的同频。