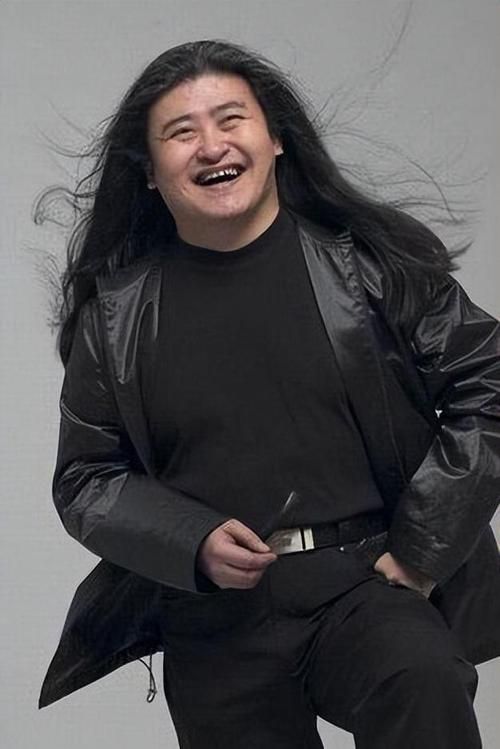

提起刘欢,现在的年轻人或许知道他是好声音里戴着黑框眼镜、沉稳点评的“刘导师”,长辈们却记得他用少年壮志不言愁唱硬了那个年代的热血。但很少有人知道,这个如今被称作“音乐活化石”的男人,当年成名前其实在“幕后”摸爬滚打了整整十年——从北京国际合唱团的默默无闻,到86年春晚一鸣惊人,再到北京人在纽约主题曲火遍全球,他的成名路,从来都不是“一夜爆红”的剧本,而是把“热爱”二字熬成了传奇。

00 “合唱团里吊嗓子的傻小子”,藏着多少不被看见的努力

1959年出生于天津的刘欢,打小就不是“传统意义上的好学生”。别家孩子背古诗、考重点中学,他却整天抱着收音机听交响乐,跟着磁带学唱苏联民歌,高中时甚至因为“上课哼歌”被老师批评过无数次。但没人想到,这个“不着调”的少年,后来竟以全国第一的成绩考进了首都师范大学英语系——可他心里最爱的,从来都是音乐。

1981年,刚上大学的刘欢被北京国际合唱团选中。那时候的合唱团,条件苦得让人咋舌:没有排练厅,就在筒子楼走廊里拉个板凳;没设备,老师用钢笔在谱子上画音符;每月津贴少得可怜,他却把省下来的饭钱全买了古典音乐专辑。“每天早上六点吊嗓子,冬天胡同口的风刮在脸上像刀割,但我心里特别痛快,因为离音乐又近了一步。”后来他在采访里笑着说,这些“打基础”的日子,让他明白“唱好歌从来不是靠嗓子,是靠心和脑子”。

大学四年,他不仅啃完了和声学音乐史,还偷偷跑去中央音乐学院旁听作曲课,甚至跟着京剧老师学发声。有同学笑他“不务正业”,他却说:“英语能让我看到更大的世界,但音乐能让我表达这个世界的样子。”这种“两条腿走路”的坚持,为他日后的创作埋下了伏笔——既有扎实的音乐功底,又有国际化的视野,这在80年代的歌手中,简直是个“异类”。

01 86年春晚15分钟的“意外”,凭什么让他一夜封神?

1986年,对刘欢来说是命运的转折点。当时他还在合唱团当“替补队员”,偶然被作曲家雷蕾发现——“这小伙子声音有劲儿,还带着股书卷气,跟我写的一首电视剧主题曲少年壮志不言愁特别搭。”

雷蕾说的电视剧,是反映警察题材的便衣警察。导演郑洞天最初对主题曲人选很犹豫:“要唱出警察的硬朗,又不能太粗暴;要体现年轻人的热血,又不能太轻浮。”试唱了好几位歌手,总觉得差了点什么。直到刘欢走进录音棚,前奏一起,他开口唱了句“几度风雨几度春秋”,雷蕾和导演对视一眼:“就是他了!”

可谁也没想到,这首歌的录制过程一波三折。刘欢当时正准备考研,每天白天上课,晚上去录音棚,录到凌晨两三点是常事。“有次唱到高音‘显神威’,我嗓子都劈了,但想到剧中警察卧底的辛苦,就咬着牙往下顶。”就是这股“不认命”的劲儿,让这首歌成了经典。1986年春晚,刘欢抱着吉他站在舞台上,穿着朴素的蓝布工装,眼神里却像有团火——15分钟的演唱,让他一夜之间成了“家喻户晓的歌星”。

后来有人问他“当时怕不怕”,他却说:“根本没想过‘成名’,就觉得这首歌我得唱好,不能辜负那些警察。”正是这种“只对作品负责”的纯粹,让他的“爆红”不是昙花一现,而是成了无数人心中的“时代符号”。

02 从千万次的问到好歌手,他为何能“红”30年?

如果说少年壮志不言愁是刘欢的“成名作”,那1993年的北京人在纽约主题曲千万次的问,则是他的“巅峰作”。当时剧组找他演唱,他看了剧本后彻夜难眠:“里面那种文化碰撞的孤独、对身份的迷茫,我太懂了。”于是他用“中西方音乐元素碰撞”的方式,把意大利歌剧的咏叹调和中国民谣的叙事感糅在一起,前奏一响,无数在异国打拼的人哭了:“唱的就是我们心里的话!”

这首歌不仅让他拿遍当年的音乐奖项,还让他第一次在“国际舞台”崭露头角——美国纽约时报评价他“用声音架起了中西文化的桥梁”。但成名后的刘欢,却突然“消失”了三年。他去美国留学,研究西方音乐理论,有人骂他“耍大牌”,他却说:“我不想一辈子唱‘口水歌’,得让自己‘饿’着,才能写出更有东西的作品。”

从好汉歌里“大河向东流”的豪迈,到欢歌里“你从远古走来”的恢弘;从综艺里“不追潮流只追音乐”的固执,到好声音里“帮学员找适合的路”的真诚——刘欢的“长红”密码,从来不是跟风炒作,而是“守住自己的根”。他曾说:“音乐就像吃饭,今天爱吃这个,明天爱吃那个,但不能为了‘讨喜欢’就天天吃自己不爱的东西。”这种对“作品质量”的偏执,让他在流量时代成了一股“清流”。

03 真正的“名”,是成为行业的“引路人”

如今60岁的刘欢,依然活跃在音乐一线——他办音乐会坚持“不搞灯海秀,只听声音”;他在综艺里不说场面话,直接指出学员的问题;他甚至把自己的版税捐给音乐学院,培养年轻音乐人。“我当年走了那么多弯路,不想让年轻人再重蹈覆辙。”

有人问他“现在还追求什么”,他笑着说:“不追求成名了,只希望有一天,别人提到‘中国音乐’,会想到刘欢做过一些‘不一样’的事。”从合唱团的“小队员”到行业的“大先生”,刘欢用半生证明:真正的“名”,从来不是聚光灯下的闪耀,而是把热爱熬成责任,把坚持变成光,照亮了后来者的路。

说到底,刘欢的“成名”哪有什么运气?不过是把别人“摸鱼”的时间,用来吊嗓子;把别人“追潮流”的精力,用来琢磨音乐;把别人“只顾自己”的成就,用来分享给更多人。这种“笨办法”,恰恰是这个时代最稀缺的“智慧”。