要说刘欢,咱太熟了。从少年壮志不言愁唱到好汉歌,从春晚舞台上的西装革履到音乐课堂里的温文尔雅,“国嗓”两个字像座山,稳稳立了三十多年——高亢、醇厚、自带教科书般的权威感,以至于提到他,大多数人脑子里会自动弹出“殿堂级”“歌坛定海神针”这类标签。可今年初,当刘欢带着新专辑恍惚悄悄上线时,所有人都愣了:这还是我们认识的“刘老师”吗?

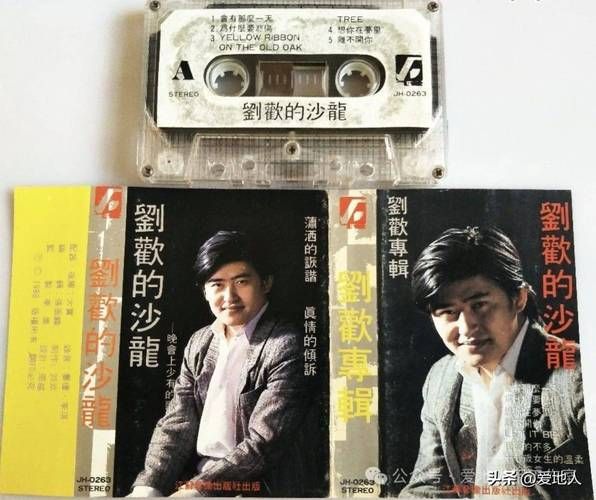

开头那段钢琴旋律一起,我甚至怀疑耳朵出了问题。没有标志性的高音托举,没有激昂的情绪铺垫,只有沙哑的、带着气声的呢喃,像深夜独白,又像老式唱片机的杂音里浮出的一句叹息。“恍惚间,岁月已遥远,恍恍惚惚,又是一年……”歌词简单到近乎白话,配上慵懒的爵士编曲,像把人拉进一家烟雾缭绕的爵士酒吧,灯光昏黄,角落里有人用吉他拨着心事,而刘欢就坐在那里,用你没听过的“说话式”唱法,把几十年的光阴揉碎了递到你眼前。

真不是开玩笑。打开恍惚的曲目列表,就像翻开了刘欢的私人日记。主打歌恍惚里藏着他对时间的追问:“我们总在追赶,却忘了为何出发”;碎片里藏着他半生的遗憾:“捡不起的过往,拼不成一张完整的图”;甚至连几首小品的秋语冬雪,都像是他在某个失眠的清晨,对着窗外飘落的叶子随手写的随笔——没有宏大叙事,没有刻意拔高,就是最朴素的“生活感”。

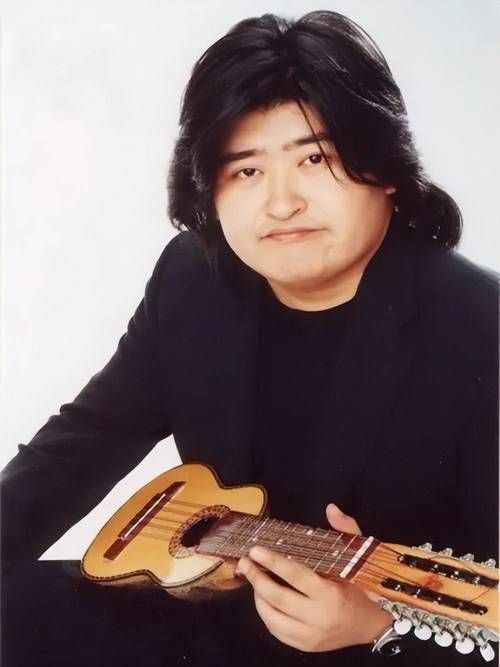

可别被这“慵懒”骗了。熟悉刘欢的人都知道,他这辈子就没“将就”过。这张专辑的筹备,据说就花了整整五年。五年来,他把几乎所有碎片时间都泡在工作室里,和80后音乐制作人泡在一起,从编曲的每一件乐器选择,到录音时某个气声的强弱,甚至专辑封面的水墨笔触,他都要掰扯清楚。

“您这‘国嗓’,干嘛非得跟自己较劲去做这种‘小众’?”曾有年轻记者忍不住问。刘欢哈哈一笑,眼角的皱纹堆起来:“你以为我想‘标新立异’?是真的‘恍惚’了啊。”他说自己这两年总想起年轻时在筒子楼里弹钢琴的日子,那时候没想过什么“国嗓”,就是觉得音乐能说话。后来歌越唱越大,舞台越来越大,反倒是“说话”的本能,慢慢被技巧“绑架”了。“有时候站在台上,明明唱的是同一首歌,自己却觉得隔着一层纱。你说这是为什么?”

这话听着心酸,但细想又无比真实。这些年,我们见过太多歌手在“流量”和“口碑”里打转,为了留住“标签”而把自己困在套子里。刘欢偏不。他敢在60岁的年纪,撕掉“高音”的标签,用沙哑的声音唱“岁月漫长”;敢在华语乐坛追逐“电子”“说唱”的时候,回头捡起爵士、民谣的碎片,拼出一张听起来“不像他”的专辑——可你细听,每一段旋律里,都是那个从少年时代就执着于“用音乐说话”的刘欢,只是他终于不再向世界证明什么,而是重新找回了和自己对话的勇气。

专辑里最戳人的,是那首父亲。没有华丽的配器,只有一把老吉他伴奏,刘欢的声音像被砂纸磨过,带着哽咽:“爸,您走后,我总在老房子里坐坐,您那把旧吉他还在琴盒里,弦都生了锈……”听着听着,我突然想起他在中国好声音里当导师,总是板着脸批评学员“情感不够真挚”,原来他自己的音乐里,藏着这么沉甸甸的人间烟火。

有人觉得恍惚不够“刘欢”,甚至有人问:“这是不是AI做的专辑?”我倒觉得,这正是这张专辑最珍贵的地方——它不是刻意的“艺术创作”,而是一个音乐人真实的“生命切片”。那些关于时间、遗憾、回忆的絮叨,那些看似不完美的沙哑和气声,恰恰是AI永远模仿不了的“人味儿”。

你看,刘欢用这张专辑回答了所有质疑:什么是“国嗓”?不是永远唱不破的高音,而是敢用一辈子时间去“真实”的勇气;什么是“传奇”?不是站在神坛上供人仰望,而是在岁月里“恍惚”过后,依然能找到自己的声音。

当恍惚的最后一个音符落下,我突然懂了:这张专辑哪里是“新歌”,分明是刘欢在说:“别再叫我‘国嗓’了,我就是个恍惚间想起年轻事的老头,用唱歌给自己讲了个故事而已。”可这个“故事”,我们这一代人听了,又恍惚了——原来我们追了半天的“传奇”,不过是身边那个一直不肯向生活低头的老朋友,用他的方式,告诉我们:别怕“恍惚”,日子还长,慢慢唱,总会找到自己的调。