在娱乐圈这个“情绪价值”比拼得硝烟弥漫的地方,人人都学会了“说场面话”“戴精致面具”。可偏偏有个人,明明能在聚光灯下坐稳“歌坛常青树”的位置,却偏要当个“不会看眼色”的“直肠子”——刘欢。

记得中国好声音那几年,多少导师为了“人设”把“煽情”“端着”玩得炉火纯青,刘欢却在学员淘汰时直接红了眼眶:“他是我最想留下的声音”;面对导师间的观点碰撞,从不客套:“这选歌可能没照顾到大众耳朵,咱得说实话”;甚至有次直播,突然打断流程:“等等,这个音准不对,得再来一遍,不然对观众不负责任。”

有人说他“耿直到不近人情”,可央视网却一次次把镜头对准了他的“不完美”——不是包装后的“完美偶像”,而是带着棱角的“老炮儿”。这背后,到底是央视网的“容人之量”,还是刘欢的“性情本色”,反而戳中了当下娱乐圈最缺的那股“真”?

央视镜头下的刘欢:从“严肃艺术家”到“会掉眼泪的大叔”,真性情从没变过

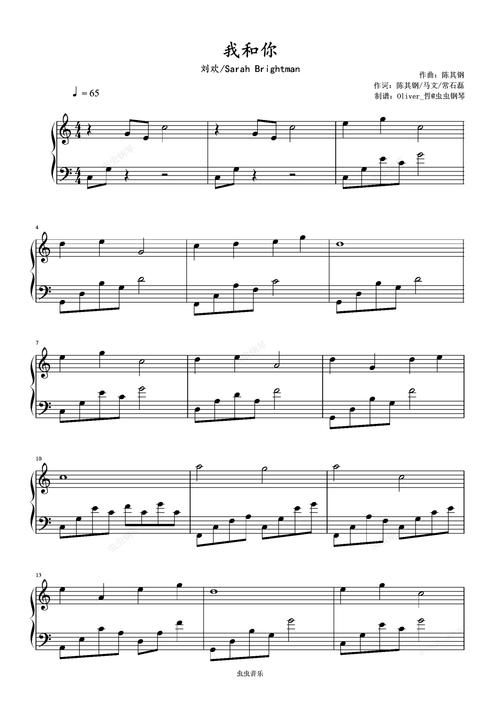

提起刘欢和央视的缘分,很多人的第一反应是“1988年春晚,那个唱少年壮志不言愁的年轻人”。那时他站在舞台上,一身黑西装,头发梳得一丝不苟,眼神里是“拼了命也要唱好”的认真——这是刻在骨子里的“性情”,对音乐的敬畏,对专业的偏执。

后来的年岁里,央视大大小小的晚会总少不了他。有人发现:这个男人好像从没“上过价值”。春晚后台,别的艺人忙着和前辈合影、拉关系,他要么抱着吉他反复练音,要么拉着一群年轻音乐人聊和弦走向;做节目时,主持人cue他“说说音乐心得”,他不讲“鸡汤”,反而皱着眉说:“现在很多歌,词儿比曲儿还华丽,可旋律进了耳朵就忘,这不是好趋势。”

直到近几年,央视网的内容越来越“年轻化”,从经典咏流传到声生不息,刘欢反而成了“圈粉担当”。在经典咏流传里,他为送别谱曲,唱到“长亭外,古道边”突然哽咽:“我儿子学这首诗时问我,‘爸爸为什么歌词这么难过’,我想,真正的好文化,是能走进孩子心里的。”那一刻,没人觉得他“煽情”,只觉得这个“老艺术家”心里揣着对文化的赤诚。

央视网没让他“端着”,反而放大了他的“不修饰”。当其他平台忙着给艺人贴“宠粉”“综艺感”的标签时,央视网用镜头告诉观众:你看,这才是真实的刘欢——会较真音准,会为选手流泪,会对行业乱象“开炮”,但也正因为这份“真”,他的声音才穿越了三十年,依旧能让人心头一震。

“为什么央视敢留刘欢的‘棱角’?”因为他把“专业”当成了“人情世故”的底气

总有人说,娱乐圈的“真性情”是奢侈品,稍有不慎就会“被排挤”。可刘欢在央视网的二十年,棱角越来越利落,反而成了“被偏爱”的那个。这背后,藏着央视网和刘欢心照不宣的“共识”:专业,永远比圆滑更值得被尊重。

拍中国好声音时,有位学员唱得气息不稳,其他导师想顾及面子,说“挺有潜力的,再练练”。刘欢却直接打断:“气息都稳不了,唱什么歌?你是想当歌手,还是想当网红?”话音刚落,全场噤声,可事后那位学员却说:“刘老师说的,比一百句夸奖都有用。”后来他真的苦练气息,最后站上了总决赛舞台。

央视网从来不怕刘欢“说重话”。因为他们知道,这个男人从不说“为了效果故意制造冲突”,他的“直”里,是对专业的“苛”,对观众的“诚”。就像他在一次采访里说的:“我敢在央视说真话,不是因为我胆子大,是因为我坚信,真正的好音乐、好文化,不需要靠包装来取悦人。”

这份底气,恰恰是央视网最珍惜的。如今的主流媒体,不再只做“传声筒”,更要做“价值引领者”。而刘欢的“性情”,就像一面镜子,照出了浮躁娱乐圈里缺少的东西——不是“完美无缺的人设”,而是“敢于较真的专业精神”;不是“左右逢源的处世哲学”,而是“对艺术最纯粹的热爱”。

刘欢的“真”,为什么成了当下娱乐圈的“稀缺资源”?

这几年,我们看了太多“人设崩塌”:今天是人美心善的“小仙女”,明天就被扒出耍大牌;今天是“重情重义的好兄弟”,转头就被拍到利益反目。观众越来越清醒:那些“装”出来的完美,终究比不过一个真实的、有缺点却不肯妥协的灵魂。

刘欢的“性情”,恰是这股清醒里的“定海神针”。他在央视网上开讲啦时,有年轻人问:“您现在还这么拼,是为了名利吗?”他想都没想就笑:“名利?我现在早就不缺了。就是想留下点真正能传下去的东西。”简单一句话,比多少“励志演讲”都有说服力。

央视网敢让他“做自己”,其实是敢让观众“相信真实”。当别的平台还在纠结“艺人能不能谈恋爱”“会不会塌房”时,央视网用刘欢证明:一个会较音准、会掉眼泪、会说“我不懂流量”的中年男人,反而能让年轻人觉得“这才是真正的榜样”。

说到底,刘欢和央视网的“双向奔赴”,根本不是“性情与规则的妥协”,而是“专业与价值观的共鸣”。在流量至上的年代,央视网没急着追逐“热点”,而是选择守着一份“真”;刘欢没想着“讨好谁”,只想着“对得起自己的嗓子”。这份“拧巴”里的坚持,恰好戳中了我们内心最柔软的地方——原来,真实比完美更动人,专业比圆滑更长久。

所以回到开头的问题:刘欢的“直脾气”在央视网为什么能“吃得开”?不是他“没心眼”,而是他心里装着比“人情世故”更重要的东西——对艺术的敬畏,对观众的真诚。也不是央视“傻”,而是他们懂得:真正有生命力的内容,从来不是“装”出来的,而是像刘欢这样,带着棱角,却始终向着光生长。

这样的“性情”,这样的平台,或许才是娱乐圈最该有的“模样”吧。