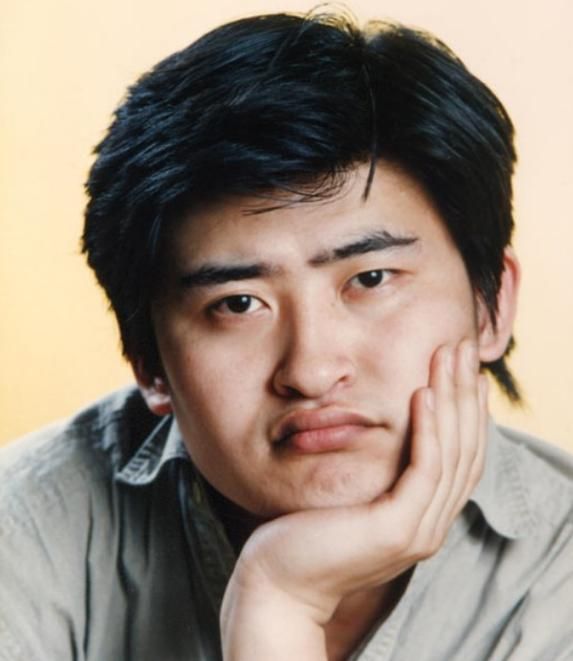

在华语乐坛,刘欢是个特殊的存在——歌手身份时,他是用弯弯的月亮好汉歌刻进时代记忆的“实力派”;坐上评委席时,他却成了最“挑剔”也最“真诚”的音乐倾听者。从中国好声音第一季到第四季,再到后来的我是歌手,他很少用“完美”“惊艳”这种空泛的词,可在某些歌手唱完的瞬间,他推眼镜的手势、突然亮起来的眼神,甚至眼角悄悄泛起的红,都在说:“这首歌,撞到我了了。”

今天我们不聊他唱过的经典,只说说当评委时,那些让他忍不住“破例”点评、甚至事后多次提到的歌曲——这些歌名背后,藏着他对音乐最本真的期待。

1. 不要怕吉克隽逸:当盲选按钮比眼泪先反应过来

2012年中国好声音的盲选舞台,穿着彝族服饰的吉克隽逸站上舞台,开口唱出不要怕第一句时,导切镜头扫到刘欢:他原本放松地靠在椅背上,突然坐直了身子,右手下意识地按在了转身按钮上,直到副歌“不要怕,阿杰鲁”(彝语“不要怕”)响起,他才猛地拍下按钮,转头时眼眶已经泛红。

这档节目里,刘欢转身通常是“慢半拍”的,他会皱着眉听完前三句,手指在按钮上犹豫再三,可这次几乎是“下意识”。后来采访他说:“不是唱得好,是那声音里带着泥巴味——是山风刮过脸的感觉,是妈妈唱过的儿歌的味道。”他当时对吉克隽逸说:“你这歌,让我想起小时候在胡同口听老人唱戏,那种不加修饰的生命力,比技巧珍贵多了。”

这首歌后来成了吉克隽逸的“入场券”,也让观众记住:刘欢要的“好声音”,从来不是漂亮的声乐技巧,而是能让人闻到“生活气息”的真诚。

2. 春天里吴莫愁:20岁的“疯丫头”,把“摇滚”唱成了“寓言”

如果说吉克隽逸的不要怕是“原始感动”,那吴莫愁在刘欢战队的春天里改编,就是“颠覆性惊艳”。原版的汪峰是沧桑的,带着对逝去时光的追忆,可20岁的吴莫愁用夸张的肢体、撕裂的假声,甚至模仿摇滚青年的嘶吼,把春天里的“迷茫”唱成了“狂欢”。

唱完后,现场观众炸了,可四个导师里只有刘欢第一个站起来鼓掌。他说:“别人可能觉得她在‘玩’,但我听懂了——这不是摇滚,这是寓言。她把‘没有理发的小编’唱成了对规则的反叛,把‘没有二十四小时营业的商店’唱成了对自由的渴望,一个20岁的孩子,怎么能唱出这么‘狠’的社会感?”

后来吴莫愁走到全国四强,刘欢在排练室陪她改歌词到凌晨,他说:“别怕别人说‘怪’,音乐最怕‘温’,你这样的声音,十年难遇。”这首歌后来成了吴莫愁的“标签”,也让刘欢在节目中说出了最著名的一句话:“有时候,‘跑调’比‘在线’更有价值。”

3. 她说张碧晨:当编曲“服人”,唱腔“服心”

张碧晨的她说,在好声音的舞台上其实不算“炸场”,却成了刘欢口中“最接近艺术品”的演绎。决赛夜她选这首歌时,刘欢亲自操刀编曲——没有华丽的弦乐,只用一架钢琴铺垫,而张碧晨的演唱里,少了对技巧的炫耀,全是“讲故事”的克制:主歌像耳语,副歌像哽咽,尾音里带着一丝哭腔却不煽情。

唱完后,刘欢在后台沉默了十秒,突然说:“你让我想起上世纪80年代的费玉清——不是声音像,是那种‘把每个字揉碎了唱进你心里’的劲儿。编曲是服人的,但你的唱腔是服心的。”

张碧晨后来夺冠,这首歌成了她的“定海神针”。很多观众不知道的是,刘欢在赛前对她说:“别想高音,别想炫技,就想想你第一次唱歌给妈妈听时的样子。”原来在他心里,最好的歌曲名字,从来不是我的歌声里这类宣告,而是她说——每个人都藏着一个“她”的故事,而歌手,是把钥匙。

4. 贝加尔湖畔李维:把“风景”唱成“乡愁”的人

李维的贝加尔湖畔,初选时刘欢只给了三个字:“干净利落。”直到总决赛 replay,他才在采访里说了完整评价:“这首歌唱的不是贝加尔湖,是‘乡愁’——你听他唱‘多少年以后,如云般游走’,那‘游走’两个字,不是飘忽,是漂泊的人回头望故乡时,那种不敢太用力、怕吓着自己的小心翼翼。”

刘欢自己曾在演唱会上唱过这首歌,他说自己的版本“加了太多情绪”,可李维“像一个清道夫,把所有修饰都擦掉,只留湖水和月光。”他甚至把李维的版本存为手机铃声,说:“想家的时候听听,这歌能让人安静下来。”

后来李维成了演员,可每次发音乐动态,刘欢都会点赞评论:“少接点戏,多唱点歌——你这声音,就该在安静的屋子里,让一个人慢慢听。”

5. 流浪记杨宗纬(音乐合伙人时间):评语比歌更戳心

虽然严格来说,我是歌手里刘欢是“音乐合伙人”,但杨宗纬唱流浪记时,他的点评成了全场最高光。那年杨宗纬状态低迷,唱流浪记前在后台掉眼泪,说自己“已经唱不动了”。

音乐播放时,杨宗纬从“爸爸妈妈,你们是否还记得我执着的儿郎”唱到“身后远远地逝去,忽然间我听见了你”,刘欢在台下跟着一句一句哼,唱完后他拿着话筒说:“我不是在听他唱歌,是在看他人生——这歌里没有技巧,全是‘碎掉的回忆’。他唱的不是流浪,是‘回不去的故乡’,是‘对不起的爸爸妈妈’。”

后来杨宗纬说,那天刘欢的点评让他“突然不害怕了”——原来好音乐不需要“完美”,只需要“真实”。而那晚的流浪记,成了歌手史上评分最高的表演之一。

结语:刘欢的“歌单”,藏着音乐最本真的样子

回头看这些歌:不要怕春天里她说贝加尔湖畔流浪记——它们没有一个是“神曲”,没有一个是靠流量捧红的,可刘欢记住了它们。为什么?因为这些歌名背后,是“人”:是吉克隽逸的彝族血脉,是吴莫愁的叛逆青春,是张碧晨的细腻心事,是李维的漂泊乡愁,是杨宗纬的人生遗憾。

刘欢当评委时,很少聊“市场”“流量”“话题”,他总说:“歌是拿来听的,不是拿来聊的。好歌就像一碗刚熬的粥,热气腾腾地端到你面前,你不用看卖相,尝一口就知道,有没有用心熬。”

或许这就是为什么,这么多年过去,我们还记得他转身时按按钮的果断,记得他点评时泛红的眼睛——因为他从不假装“懂音乐”,他只是在听“人”。而这些被他记住的歌曲名字,早就不只是旋律,而是一个个灵魂,在音乐里留下的印记。