说起刘欢,你脑海里会不会跳出这几个画面:一头标志性的卷发,戴着黑框眼镜,坐在评委席上慢悠悠说“我觉得你这个演唱啊”;或者就是好汉歌里“大河向东流啊”的豪迈,一开口就是几十年前的BGM?但要说“火”,好像又有点不对劲——他没开过几场演唱会,不玩短视频,连微博都好久没更过,连热搜都很少上。那问题来了:刘欢,到底算不算“火”?

可能有人会说:“现在的‘火’,得是天天上热搜、机场被围追、粉丝后援会全球遍地开花才算吧?”那刘欢确实不符合。但你要打开音乐软件,搜“经典老歌”,他的名字永远在前列;翻翻长辈的手机,歌单里十首有八首有他;就连现在的选秀节目,选手一唱弯弯的月亮,弹幕里总会飘一句“还是刘欢的原版吊打”。这种“火”,好像和我们现在说的“流量”完全是两码事。

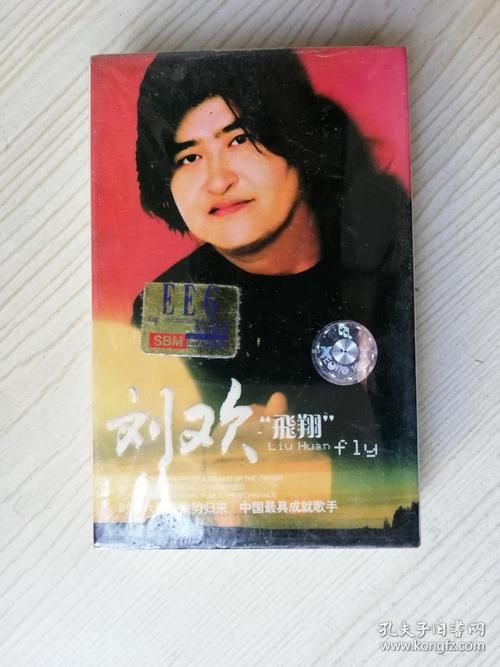

先说说“顶流”这个词。现在的小鲜肉们,动辄千万粉丝、带货破亿,热搜挂个三天两夜,算不算顶流?当然算。但你敢信吗?刘欢30年前出的专辑少年壮志不言愁,销量当时直接破了百万——那时候还没有数字专辑,全靠磁带和CD,百万是什么概念?相当于现在多少张“千万销量”的专辑?而且他那时候没上综艺,没拍电影,就靠一张专辑,愣是在年轻人里成了“符号”。那时候的“火”,靠的是什么?是歌里劲儿,是嗓子里的故事。少年壮志不言愁唱的是年轻人的热血,弯弯的月亮带着点温柔的乡愁,千万次的问又透着股不服输的劲儿。这些歌,不只有旋律,还有一代人的青春,你说他“不火”,这火是不是烧得太久了?

再说说“国民度”。现在好多明星喊“国民CP”“男神女神”,但真到了“国民”这个层面,可能是你妈、你奶奶、你楼下的保安阿姨都知道。刘欢算不算?我妈买菜路上哼“大河向东流”,小区广场舞大妈跳好汉歌,连我家隔壁上小学的小侄子,张口就能来一句“路见不平一声吼”——这算不算“国民级”?他既没有靠颜值,也没靠炒作,就靠着一嗓子,让从70后到00后都买账。这种“火”,不是靠数据堆出来的,是刻在一代人DNA里的。

可能有人会说:“现在年轻人谁还听老歌啊?”那你可能低估了经典的力量。去年有档节目声生不息,把港乐拉回大众视野,里面有一期唱弯弯的月亮,刘欢上台开口唱,弹幕里直接炸了——“爷青回”“原来这才是原唱”“我妈跟我说过这首歌,现在懂了什么叫‘余音绕梁’”。你看,真正的“火”,从来不管你是什么年龄层。00后可能不知道他评委的身份,但大概率会在某个短视频里刷到他的经典片段,然后去搜他的歌;90后、80后更是听着他的歌长大的,KTV里好汉歌永远是最抢手的“麦霸曲目”。这种跨越时间的“火”,比那些昙花一现的流量,可实在多了。

还有一点得提:刘欢的“火”,是带着“重量”的。他当评委,从好声音到歌手,从来都是不温不火,但说出来的话总能戳中人心。他会告诉选手“音乐是表达情感的工具”,也会说“别为了炫技丢了真诚”。这种“不迎合”,在现在这个流量至上的圈子里,反而成了“稀缺资源”。你见过多少明星为了热度挤破头上综艺,他却宁可在家陪孩子、搞研究,连商演都少接。但越是“淡泊”,反而越让人惦记——就像一瓶好酒,不吆喝,但喝过的人都知道味儿正。

那到底“火”是什么?是热搜榜上的排名,还是演唱会秒空的门票?是千万粉丝的打call,还是几十年后还有人记得你的歌?刘欢可能不符合现在“火”的定义,但他用几十年时间证明:有一种“火”,不靠营销,不靠流量,只靠作品说话。就像他唱的“天地悠悠,过客匆匆,潮起又潮落”,时间会冲刷掉一时的喧嚣,但留下的,才是真正的“火”。

所以你觉得,刘欢很火吗?