去年上海某音乐节后台,曾亲眼见过一幕:68岁的刘欢刚给年轻歌手讲完"音乐里不能只有技巧,得有'人味'",转身又在综艺角看到张翰涛抱着厚厚一叠剧本,和制片人争得面红耳赤——"这个角色的烟火气不能少,哪怕少一场戏,也得让观众觉得这是活生生的人。"

两位相隔近三十岁的从业者,一个站在华语乐坛顶端数十年,一个或许还在为好角色磨破嘴皮,却在同一刻,像照镜子似的,映出了娱乐圈里最稀缺的底色:不迎合,不妥协,只认"内容"这块试金石。

刘欢:把"唱片时代"的较真,活成了"流量时代"的异类

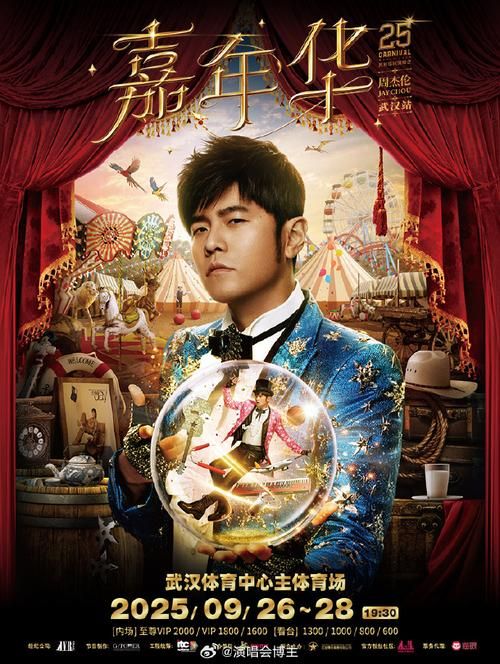

说起来,现在的年轻人提起刘欢,第一反应可能是好声音里那个戴着黑框眼镜、点评时总带着"我爸说"口吻的导师。但翻开他的履历,从80年代少年壮志不言愁一嗓子吼遍全国,到弯弯的月亮成为一代人记忆里的BGM,再到好汉歌里"大河向东流"的豪迈,刘欢的歌从来不是"快餐"——你可能会忘了某句歌词,但永远忘不掉旋律里的情绪。

有次采访他,记者问"现在这么多综艺邀约,怎么选?"他正剥着橘子,头也不抬:"能让人听完记得住点啥的,才去。光想着曝光度,那不叫唱歌,叫卖艺。"这话听着刺耳,却道破了他坚守的底线:音乐是艺术,不是流量道具。

记得2018年歌手播到决赛,他为了编曲细节,和团队在棚里熬了五个通宵。有人劝他"差不多就行了,观众听个热闹",他却把谱子拍在桌上:"观众不傻,你糊弄它,它就糊弄你。"最后那场表演,他唱从头再来,62岁的他站在台上,灯光把白发照得发亮,唱到"看成败人生豪迈只不过是从头再来"时,台下有年轻观众偷偷抹眼泪——你说他"过时"?可当大多数歌手都在比谁的高音更尖锐、谁的表情更夸张时,他却用时间酿出的"人味",把流行歌唱出了"永恒感"。

张翰涛:把"配角之路"走成了"主角预科",较真的都是"看不见的功夫"

如果说刘欢是娱乐圈的"定海神针",那张翰涛就是那个"笨笨的追光者"。三十岁才演上第一个有台词的配角,这些年他接的角色,不是市井小贩就是糙汉军人,姓名甚至不如角色名响亮——但奇怪的是,每次他的戏播出,观众总会指着屏幕说"这演员绝了"。

拍山海情里的"李水花"丈夫时,他提前半年跑去宁夏农村,跟着老乡种庄稼、晒太阳,把皮肤晒得黝黑,手上磨出和老农一样的茧。有人说"你一个演主角的,何必这么拼",他正在给锄头缠防锈布,头也不抬:"你看他那手,关节是凸的,不是圆的;他说话时,眼睛先看天,再看人,这是庄稼人常年望天的习惯。这些'没用的细节',才是角色的根。"

去年他演一部年代剧里的老师,为了那句"同学们,要好好读书",他真的在乡村学校代了一个月课。导演喊卡时,还有学生站起来喊"老师再见"。后来问他"怕不怕被观众遗忘",他正在缝戏服上的纽扣——那是他跟裁缝学了好久才学会的"锁扣眼",针脚歪歪扭扭:"怕啊,但怕也没用。演员这行,就像酿酒,你花多少功夫,观众喝的时候,总能尝出来。"

娱乐圈最缺的,从来不是"流量",而是"把当回事儿当回事儿"的较真

不知道从什么时候起,娱乐圈成了"快消品":演员拍戏用替身、台词后期配,歌手开演唱会对口型、走形式,导演拍剧靠IP、炒CP。可刘欢和张翰涛偏不信这个邪——刘欢的歌专辑筹备三年,歌迷都等急了,他却说"差一点,都是对音乐的不尊重";张翰涛为了一个小品角色,可以对着镜子练半个月表情,连吃饭时都在琢磨"哭戏怎么不显假"。

有人说他们"傻",放着现成的名利不要,非得和自己较劲。但看着刘欢演唱会全场大合唱的光影,看着张翰涛的角色被观众反复二创、讨论,突然明白:真正的"红",从来不是热搜上的数字,而是多年后,有人想起你时,会说"哦,他演的那个角色,我到现在都记得"。

说到底,娱乐圈从不缺"昙花一现"的流量,缺的是愿意把"一件事做到死"的笨人。刘欢和张翰涛,一个用音乐证明"经典不怕慢",一个用角色诠释"真诚永不过时",他们或许不是这个时代最"耀眼"的,却一定是最"踏实"的——毕竟,时间从不辜负"较真"的人,你说呢?