1990年的北京,冬天来得比往年更早。当时还在中央音乐学院任教的刘欢,宿舍里总飘着一股咖啡味和烟丝混着的气息——他刚从欧洲参加完音乐节回来,行李箱里还塞着几张当地民谣专辑的卡带,对着谱子发呆时,手里总无意识地拨弄着那把用了十年的马丁吉他。

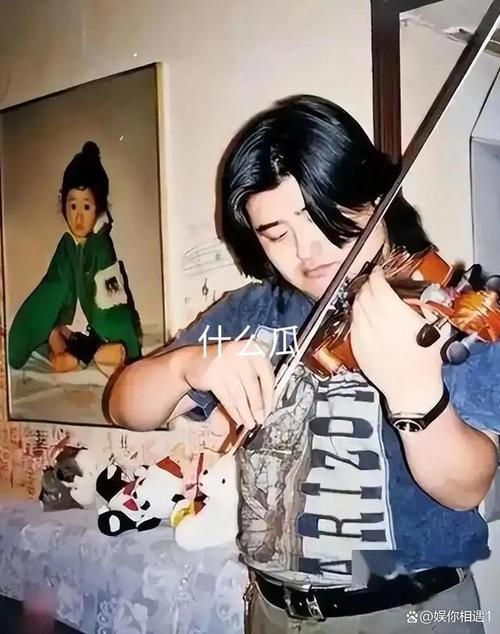

那时他还不是后来舞台上“天籁之音”的刘欢,只是个留着长发、爱穿夹克衫的音乐青年。桌上的录音机里,反复播放着一盘新录的demo:吉他扫弦带着生涩的颗粒感,人声轻得像怕惊扰了窗外的月光,一句“弯弯的月亮,小小的桥”,甚至没来得及上混响,尾音里带着刚跑完长气的喘息——没人能想到,这盘被刘欢随手标着“草稿”的磁带,会成为后来华语乐坛最经典的“未公开秘密”。

“当时李海鹰对我说‘欢哥,这调子得软一点’”

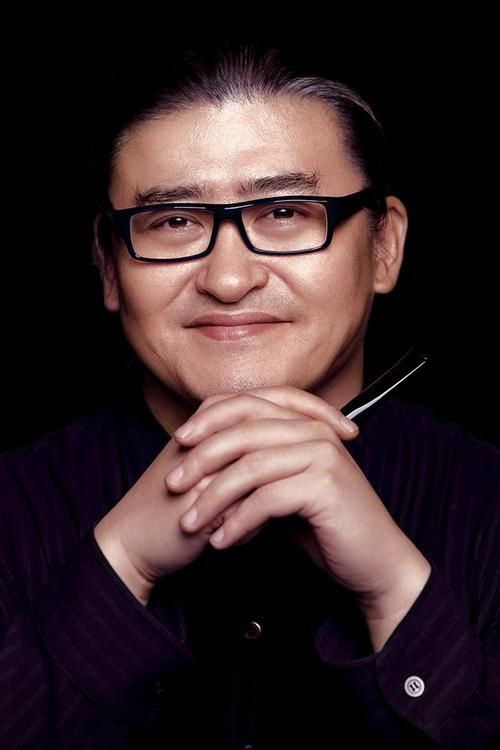

demo的诞生,源于广东音乐人李海鹰的一个电话。1989年,李海鹰写了一首带着岭南水乡味的歌,旋律里既有彩云追月的婉转,又有他想表达的“对故乡的思念”,但找了几个歌手唱,总觉得少了点什么。有人推荐刘欢,说他“能把民歌唱出世界味儿”。

刘欢拿到词曲时,正对着窗外飘雪发呆。“歌里写的‘弯弯的月亮’,像是我小时候在天津胡同里看到的月亮——不圆,但亮得能照见墙根下的猫。”他对李海鹰说。可第一次试唱,他习惯性地用了美声共鸣,高音拔到一半,李海鹰在电话那头急了:“欢哥,不行!得收着唱,像在河边跟姑娘说话,不能喊啊!”

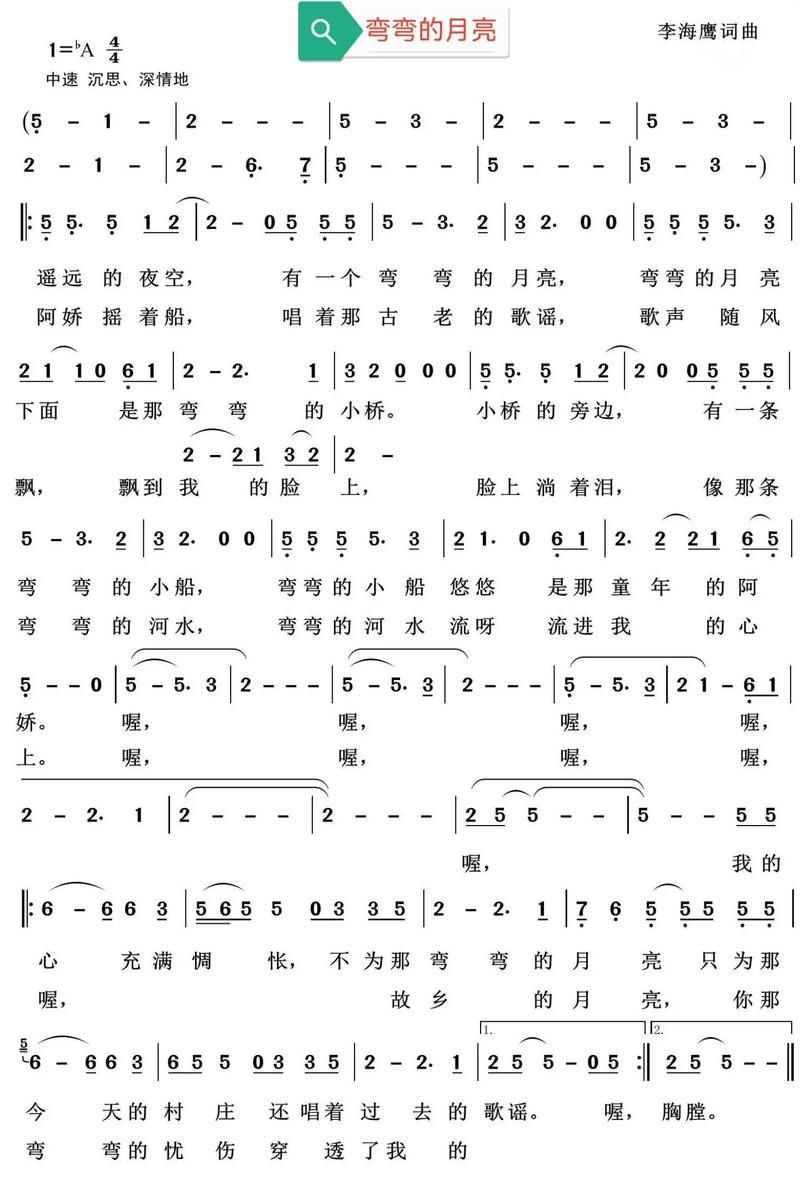

于是有了demo里的处理:主歌几乎是耳语,咬字带着北方方言的粘连,“弯的桥”“弯的船”,每个“弯”字都像用吉他弦拽出来的。副歌稍微扬起,但立刻压下来,像是怕惊动了歌词里的“阿娇”——那时刘欢还没当父亲,却从歌里听出了“守护”的意味,唱到“我的心充满惆怅,不为那弯弯的月亮”时,录音师注意到,他的手指在吉他品丝上攥得发白。

为什么早期版本没公开?藏在录音棚里的“妥协”

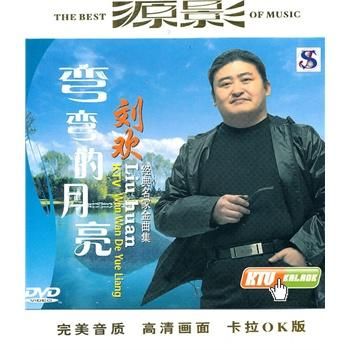

很多人不知道,这版demo其实差点就“石沉大海”。1990年,刘欢要录制第一张个人专辑,制作人听完demo,皱起了眉:“欢哥,这太‘散’了,没有记忆点,听众记不住副歌。”当时的流行乐坛,正处在“西北风”刚退、“粤语歌”进来的档口,大家更爱的是涛声依旧这样节奏明快、朗朗上口的歌,而这版demo里的“慢”和“柔”,被评价“不够炸”。

“我那时候也犹豫。”多年后刘欢在一次访谈里提起,“但李海鹰说,好歌就像老酒,得等它自己醒过来。”他们最终保留了demo里的“神”——那种对故乡的柔软感,但加了弦乐编曲,大提琴铺垫着时光的厚重,间奏加入了古筝,让岭南水乡的“湿气”透出来。正式发行版里,刘欢的声音有了更多胸声的共鸣,高音像月光一样洒下来,却少了一demo里的“毛边”——那毛边,其实是音乐人最本真的“慌”:怕唱不好这歌,怕辜负了词曲里藏着的人间烟火。

为什么现在听demo依然让人心头一颤?

这些年,有人把这版demo翻出来传到网上,评论区里有人说“原来刘欢早期这么‘糙’”,更多人却说“这才是我心中的弯弯的月亮”。是啊,正式版是经典,可demo里有更真实的东西:没有精心设计的换气,没有舞台经验的把控,只有一个音乐人对旋律的试探,像第一次谈恋爱的人,说“我爱你”时,还会脸红。

就像刘欢后来在音乐课上对学生说的:“好歌不是‘唱出来的’,是‘长出来的’。弯弯的月亮也好,一个人的经历也罢,你得先让它在你心里长出根,唱出来时,它才有呼吸。”下次当你再听弯弯的月亮,不妨也找找这个demo版本——或许你会懂,为什么三十多年过去,这首歌依然能让无数人眼眶湿润:因为真正的经典,从来都不是完美的作品,而是那个藏在音符里的、最真实的“人”。