在华语乐坛,提到“唱功天花板”,永远绕不开两个名字——刘欢与张学友。一个被称作“音乐教父”,嗓音浑厚如酒,越品越有滋味;一个是“歌神”,台风稳如磐石,一开口就能让全场安静。两人一个扎根学院派,深耕艺术歌曲与影视金曲;一个立足流行乐,将情歌唱进了亿万人的心里。要论唱功谁更强?这问题就像问“王羲之和颜真卿谁的书法更绝”——看似有答案,实则藏着时代背景、审美偏好和音乐体系的千万种可能。但真要掰扯掰扯,或许能从那些让人起鸡皮疙瘩的细节里,摸到答案的边角。

先看“硬指标”:音域、技术与气息,刘欢的“学院派底子”有多硬?

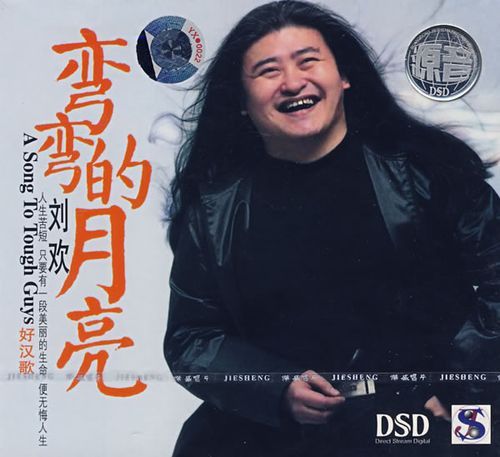

说刘欢是“华语乐坛活化石”,没人反对。从少年壮志不言愁里那穿透屏幕的呐喊,到好汉歌中高亢如穿云箭的“大河向东流”,再到弯弯的月亮里低回婉转的叙述感,他的音域像条没有尽头的路,既能扎进胸腔深处低吟,又能窜入云霄高歌。

拿技术来说,刘欢的“混声唱法”堪称教科书级。很多人听千万次地问,只记得那句“千万里我追寻你”,却没注意他在副歌里如何用气息托住每个长音,像溪水在山谷里稳稳流淌,不抖、不飘,甚至能在高音区加一点颤音,让声音带着金属的光泽。更绝的是他的咬字,字头如刀劈般清晰,字腹如水漫般舒展,比如从头再来里的“心若在梦就在”,每个字都像是从故事里长出来的,带着画面感。

学院派的功底让他对“音乐性”的把控到了极致。他唱北京颂歌,能把古典美声的穿透力和民歌的亲切感融在一起;唱往事如昨,爵士的即兴转音玩得比科班出身还溜。有人说“刘欢唱歌不带情绪”,那是没听他唱你是这样的人——一句“不能这样说,不能这样说”,声音里全是克制与心碎,像把刀扎在心上却不拔出来,疼得人发慌。

再品“软实力”:情感与舞台,张学友的“共情魔法”有多神?

如果说刘欢是“技术流大师”,那张学友就是“情歌杀手”。他的厉害之处,从来不是飙高音炫技,而是三秒钟把你拽进歌里。吻别前奏一响,你仿佛就站在月台上,看着他转身离开;忘记你我做不到里那句“每一次想起,心痛就一次一次裂开”,声音里带着沙哑的颗粒感,像砂纸磨过心口,疼得真实。

张学友的“软肋”也是他的“铠甲”——他不追求极端音域,却把每个音都磨成了情感载体。饿狼传说里,他真假音转换像在耳边喘息,带着野性与诱惑;李香兰中,他用气息压着声音,像哽咽着说一个不敢提的故事,连标点符号都是眼泪。最绝的是他的舞台,年轻时跳着唱每天爱你多一些,气息稳得像装了发动机;50多岁开“经典世界巡回演唱会”,站着唱她来听我的演唱会,依然能唱到让万人跟着和声落泪——这不是嗓子好,这是“歌手与听众的默契”。

更重要的是,张学友把“流行唱法”做到了极致。他没有刘欢那样的学术光环,却让每个普通人都能从他的歌里找到影子:失恋时听回头太难,加班时听只想一生跟你走,婚礼上唱爱是永恒”。他的声音像朋友,像故人,像每个深夜陪你聊天的陌生人,带着烟火气,也带着温度。

真正的差距:当“艺术高度”遇上“大众共鸣”,谁的江湖更稳?

这么看,刘欢与张学友,本质上像是华语乐坛的“双峰并峙”:前者用学院派的严谨搭建了“唱功的技术天花板”,嗓音里有学问,有厚度,像一坛埋在地下的老酒,越品越懂其中的匠心;后者用共情能力打破了“流行乐的边界”,歌声里有生活,有故事,像一杯温热的茶,入口是平淡,回味却悠长。

要说“谁唱功更好”,或许该问“你更想被什么样的歌声打动”:是刘欢那样,让你在从头再来里重燃斗志的高亢?还是张学友那种,让你在忘记你我做不到里宣泄眼泪的温柔?毕竟,唱功从不是“飙高音”的游戏,而是“用声音说话”的能力——刘欢说得“高级”,让业内敬佩;张学友说得“走心”,让大众共情。

但有一点或许能达成共识:在这个流量至上的时代,我们很难再遇到刘欢这样沉下心打磨艺术歌曲的“音乐教父”,也难再见张学友那样用20年时间把情歌唱成经典的“歌神”。他们的对决,从来不是谁强谁弱,而是华语乐坛曾经的“黄金时代”——那时歌手拼的是作品,比的是实力,而不是人设和数据。

下次再听好汉歌和吻别,别急着站队。毕竟,能让华语乐坛“集体闭嘴”的,从来不是某个歌手的独角戏,而是他们共同撑起的——那个属于歌声的,最好的年代。