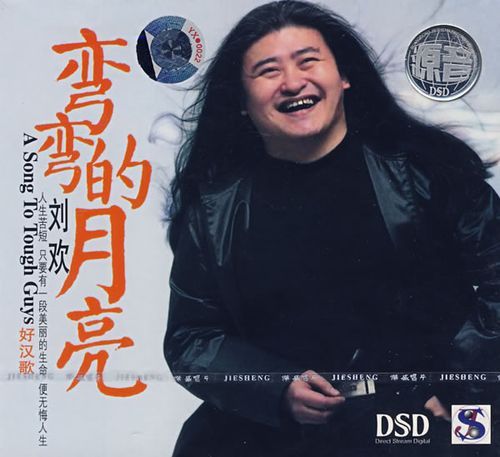

提到刘欢,很多人脑子里第一个跳出的是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,或者是好儿女里“天下多少父母心”的厚重。但要论一首歌能穿越30年时光,让80后在KTV红着嗓子合唱,90后戴着耳机循环,连00后刷短视频时听到前奏都会停下来问“这是哪首歌”的,恐怕还得是弯弯的月亮。

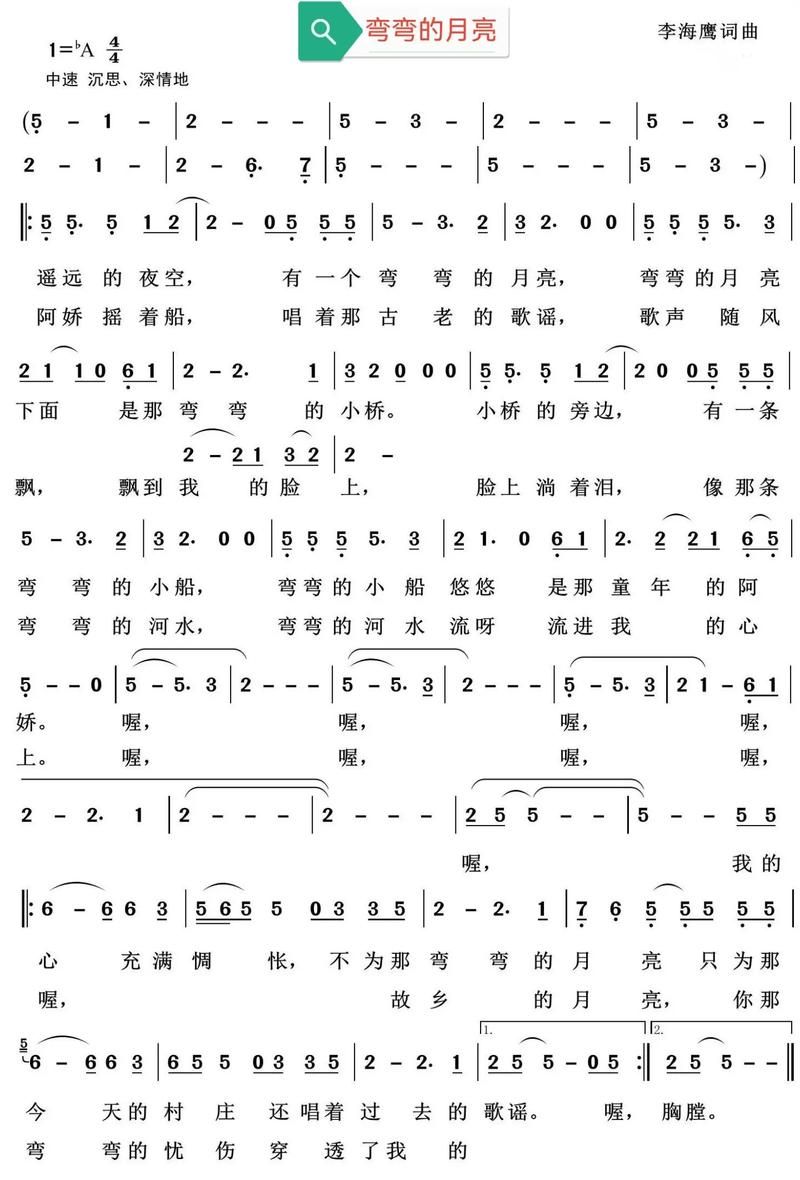

这首歌到底藏着什么魔力?是刘欢那醇厚如陈年的嗓音,还是李海鹰写的词曲里,藏着每个人心底都有的“一片月亮”?

第一次听,以为是情歌,再听是乡愁,最后是人生

1990年,广州的音乐人李海鹰写完弯弯的月亮时,可能没想到这首歌会成为“时代的背景音”。原版demo是女声甜美的风格,直到刘欢拿到手——这位当时以“实力派”著称的歌手,一开口就给这首歌“换了个灵魂”。

他的声音里有故事,像老北京胡同里飘出来的风,带着点沧桑,又藏着温柔。开头那句“弯弯的月亮,小小的桥啊”,没有刻意的高音炫技,就是平平淡淡地唱,却像一双手轻轻挠在心上。很多人说:“第一次听以为是唱情歌,再听才听出那是‘故乡’——小时候的河,阿娇的村庄,还有坐在桥头等人的阿妈。”

歌词里没有“乡愁”两个字,但字字都是乡愁。

“弯弯的月亮,弯弯的桥,弯弯的忧伤在心头”,你以为他在说月亮,其实他在说“回不去的童年”;“我的心充满惆怅,不为那弯弯的月亮,只为那今天的村庄,还唱着过去的歌谣”,你以为他在惆怅,其实他在感慨“时代变了,有些东西回不来了”。

90年代的“爆款”:不是流量,是共鸣的时代

要理解弯弯的月亮为什么能火,得回到90年代初的中国。那时候改革开放刚搞了十几年,城市化像一阵风,很多人从农村涌到城市,像离了岸的船,既向往着霓虹,又念着岸上的家。

这首歌就像一面镜子,照出了那个时代所有人的心事。

在工厂上班的工人,听着歌想起老家的小河;在写字楼里加班的白领,跟着旋律想起妈妈的唠叨;就连大街小巷的录音机里,放的都是这首歌——它不是靠“打榜”火起来的,是靠一个又一个普通人,觉得“这唱的就是我”。

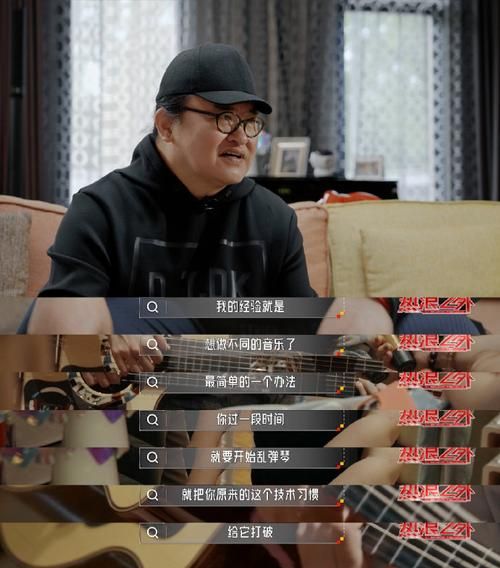

刘欢在唱这首歌时,从没把自己当“明星”。有次采访他说:“我从小就住在北京大杂院,夏天晚上大家搬着小板凳在院里乘凉,看月亮聊家常,那感觉和歌词里一模一样。唱的时候,我就是在唱自己的童年。”这种“不装”的真实,比任何技巧都动人。

30年没过时:因为“乡愁”是最共通的情感

有人问:“现在都2024年了,还有多少人在乎‘弯弯的月亮’?”

答案是:只要人在异乡,就永远在乎。

00后可能没经历过“小镇做题家”进城的挣扎,但他们从小学被送到外地上学,住校时望着窗外的月亮,突然就懂了“弯弯的忧伤”;在大城市打拼的年轻人,挤着地铁回到出租屋,听到这首歌里“今天的村庄”,想起老家小院的桂花树——乡愁从来不是某个时代的专属,是每个离家的人,心里都有一片“弯弯的月亮”。

这些年,弯弯的月亮出现过无数次舞台:综艺里有歌手改编成摇滚版,但总有人评论“还是刘欢的原版最戳人”;短视频平台上,有人用这首歌配老照片,“爷爷年轻时的村庄”“妈妈小时候的河”,点赞数百万。为什么?因为刘欢唱的不仅是月亮,是所有回不去的过去,和所有正在经历的“现在”。

最后才明白:刘欢的“隐藏名片”,是他对“人”的理解

很多人觉得刘欢“高冷”,歌红人不红,但弯弯的月亮却暴露了他最柔软的一面——他从来不在意自己是不是“流量明星”,只在意能不能唱出普通人的心里话。

后来他唱好汉歌,是写英雄豪气;唱从头再来,是写草根不屈;回到弯弯的月亮,还是写“人最本真的情感”。他总说:“歌是唱给人听的,不是唱给人听的。”所以他的歌,不管过去多少年,都像老朋友一样,在你需要的时候,轻轻拍拍你的肩膀说:“我懂你。”

所以,弯弯的月亮到底为什么能火30年?

或许因为它从来不是一首“歌”,它是一个时代的集体记忆,是一代人的青春注脚,更是每个离家的人,心里那片永远“弯弯的、却从未消失”的月亮。

下次再听到这首歌,不妨停下来问问自己:你的“弯弯的月亮”里,藏着谁的身影?