提起华语乐坛的“定海神针”,很多人脑子里会蹦出两个名字:刘欢和张惠妹。一个像陈年的普洱,初听醇厚,再品回甘;一个像奔涌的海浪,乍听猛烈,细浪里藏着千回百转。一个被称作“华语乐坛的活教材”,一个被封为“舞台的终极宠儿”,明明风格南辕北辙,为啥偏偏总有人把他们放在一起讨论?难道仅仅是“唱功好”三个字能概括的?

先说说刘欢吧。你要是问00后“刘欢是谁”,他们可能先想起好汉歌里“大河向东流”的豪迈,或是甄嬛传里“凤凰于飞”的悲凉。但在老歌迷心里,他早在80年代就是“现象级歌手”了——1987年,一首少年壮志不言愁横空出世,那句“几度风雨几度春秋,风霜雪雨搏激流”直接成了那个年代的“精神BGM”。后来给北京人在纽约唱千万次问,歌词“问询的地方都在脚下,她带他来到朝阳下”,把海外游子的孤独与倔强唱得直戳心窝。

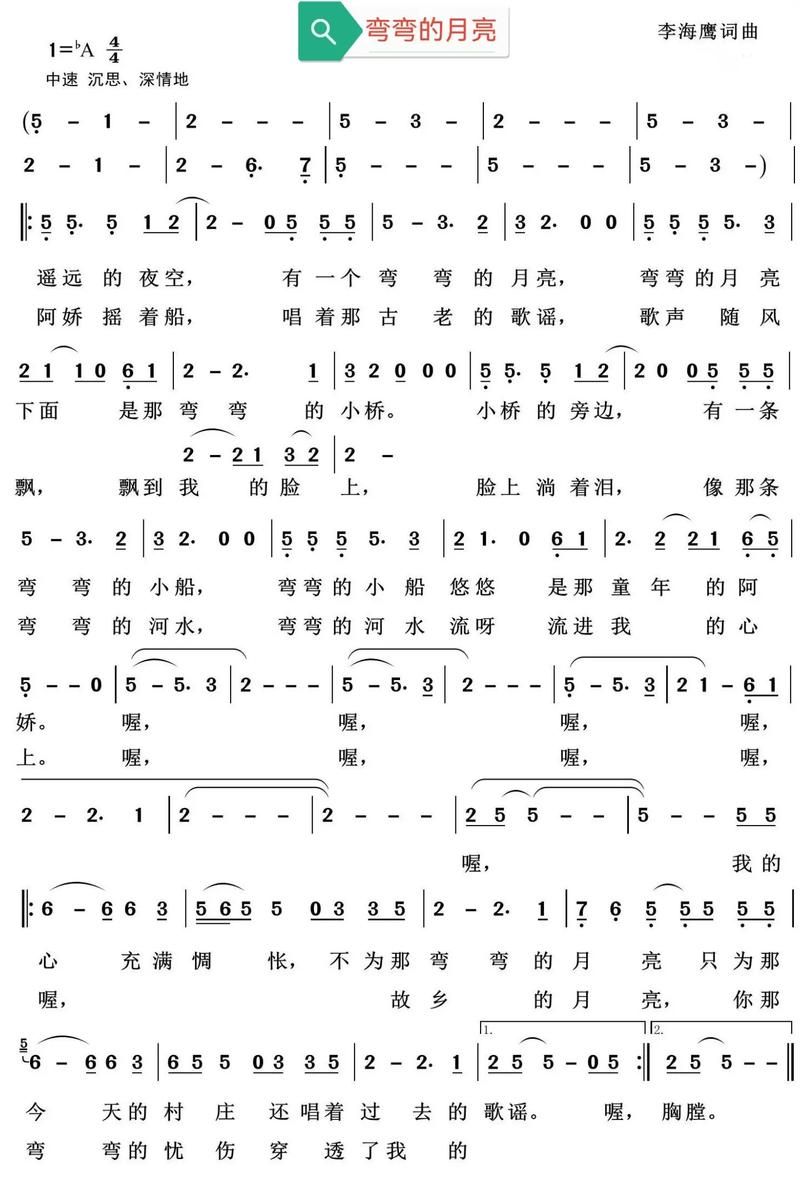

刘欢的嗓子到底牛在哪?音域宽得离谱,低音能沉到地心,高音能飘到云端,但最绝的是“讲故事感”。你听他唱弯弯的月亮,声音像温吞的泉水,却能把江南水乡的温柔唱得让人鼻子发酸;换到从头再来,又突然变成了加浓的烈酒,每一个字都带着不服输的劲儿。最难得的是,他从不是“炫技型”歌手,你知道他技术好,但更记得住他唱的是什么——就像他自己说的:“唱歌不是比谁嗓子亮,是比谁能让听的人心里‘咯噔’一下。”

再来说张惠妹。如果说刘欢是“教科书”,那阿妹就是“意外之喜”。1996年,她带着姐妹杀入乐坛,那个剃着板寸、穿着篮球衫的小女生,一开口就吼出“姐妹们一起来,这个热闹让我们自己安排”,瞬间击中了多少年轻人的心。后来我可以抱你吗哭到撕心裂肺,三天三夜嗨到汗流浃背,连原来你什么都不要都唱得让人心碎——你说她风格多变?可哪一首不是带着她的“真”?

阿妹的嗓子像装了弹簧,能从地板弹到天花板,也能轻轻落在你心尖上。听她现场唱听海,前两句“听,海哭的声音”低呢喃喃,像在耳边说话;到“写信告诉我今天 海是什么颜色”突然拔高,眼泪直接飙出来;结尾“于是乎你有人陪伴,我却独自孤单”又哑着嗓子笑,那种爱而不得的苦,唱得比剧本还戳人。更绝的是她的舞台感染力,不管多大年纪,站上舞台就像打了鸡血,2019年演唱会唱我最亲爱的,50岁的她跪在地上唱,全场大合唱时她自己先哭了——你知道,这不是“表演”,是整个人都泡在歌里的真情实感。

那为啥他俩总被拿来“较劲”?可能是因为“顶级”两个字,在他们身上有不同的注脚。刘欢的“顶”,是“稳”——就像老北京四合院里的青砖,看着不起眼,风吹雨打都立得住;你听他30年前的现场,音准、气息、情感,放到现在依然能打,连专业歌手都说“刘欢的歌,你敢改一个音都心虚”。阿妹的“顶”,是“野”——像台湾海岸线的浪,拍过来让你躲不及,可退下去又藏着细沙;她的歌里总带着股“不服输的劲儿”,别人说“女歌手不能这么飙”,她偏把三天三夜唱成广场舞圣典,还唱成了金曲奖得主。

其实啊,他们最大的相似,是把“唱歌”这件事,活成了“修行”。刘欢为唱好汉歌,在敦煌待了一个月,跟当地艺人学“秦腔味儿”;为甄嬛传的主题曲,翻遍了清史稿,琢磨古代女人的“宫怨”该如何用声音承载。阿妹呢?为了演唱会效果,可以连续一个月每天排练12小时,唱到嗓子出血也不肯假唱;即便是十几年前的老歌,她每次上台前都会重新编曲,说“同样的歌,今天的我不能和昨天一样唱”。

你说,华语乐坛现在缺这样的歌手吗?缺。现在的歌坛太聪明了,流量、话题、数据,样样都算得明明白白,可刘欢和阿妹的“傻”,恰恰是现在的“稀缺品”——他们不追热搜,不炒CP,甚至很少上综艺,就守着麦克风,琢磨“怎么把这首歌唱到更好”。有人说“他们过时了”,可当你戴上耳机,听到刘欢的“千万里”和阿妹的“原来你什么都不要”,还是会突然鼻酸——好的音乐,真的会穿越时间,直击人心。

说到底,刘欢和张惠妹,就像华语乐坛的两棵大树,一棵扎根深土,枝繁叶茂;一棵向阳而生,遮天蔽日。他们不需要“谁比谁更好”,因为他们的存在,本身就是对“音乐”二字最好的诠释。下一次,当你打开歌单,不妨听听他们的歌——你会发现,有些嗓子,真的会“说话”。