前几天在后台看到一条留言,有位90后粉丝说:“直到今天,我手机里还存着刘欢老师和罗大佑老师的合唱音频,不敢常听——怕一打开,就又回到那个声音一出来就起鸡皮疙瘩的晚上。”

这句话突然把我拉回到十几年前,那时还是音乐盛典扎堆的年代,每次舞台总有明星扎堆表演,唯独刘欢和罗大佑的合唱,从来都是“压轴”的存在——不是因为他们咖位最大,而是这两个名字放在一起,就像是把华语乐坛的半部“活历史”搬上了舞台。

有人会说:“两个顶流同台唱歌,不稀罕啊。” 但如果你真的听过他们合唱,大概会明白:为什么当年电视机前的观众会集体放下遥控器,为什么二十年后还有人不断回放那些“零碎片段”,为什么这样的“神仙打架”,如今却成了可遇不可求的“绝唱”。

先说说,这两个名字到底意味着什么?

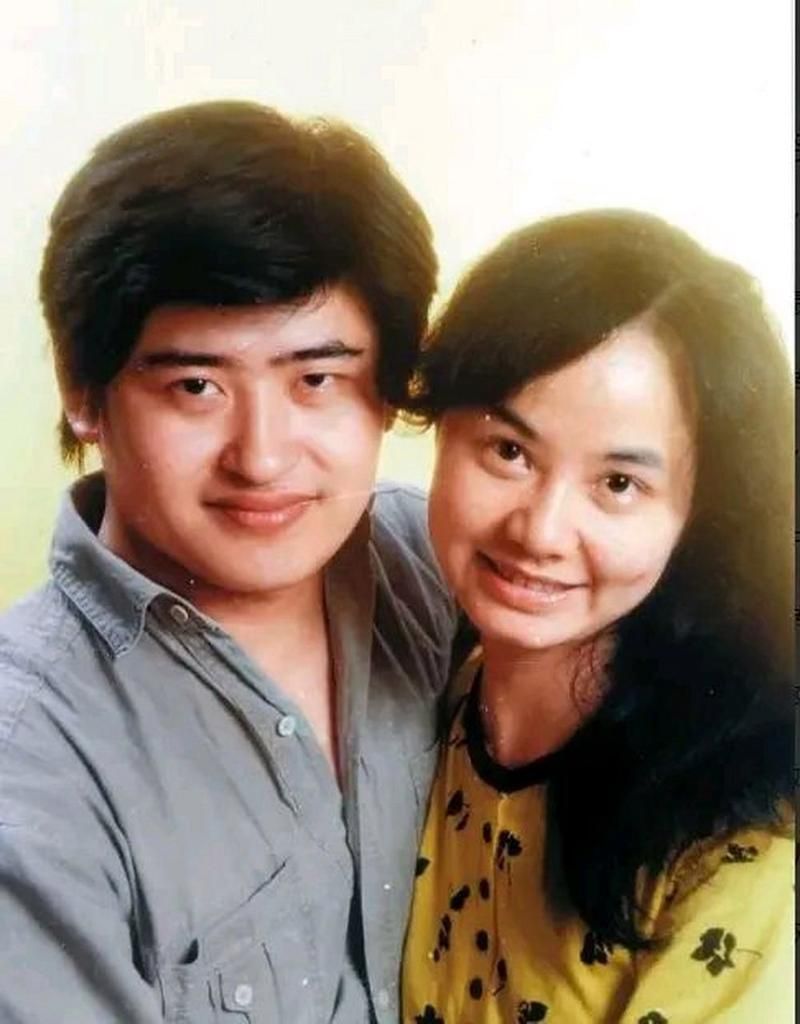

要说华语乐坛的“常青树”和“定海神针”,刘欢和罗大佑的名字一定排得上号,但他们俩又完全不是一种“类型”。

罗大佑是“台湾歌坛教父”,但这个头衔远远不够形容他的分量。上世纪70年代,当整个华语乐坛还在唱着情情爱爱的时候,他已经用鹿港小镇撕开了城乡矛盾的口子,用之乎者也调侃传统文化的僵化,用光阴的故事唱出了一代人的青春——他的歌从来不只是旋律,是刻刀,是手术刀,是时代的“病历本”。

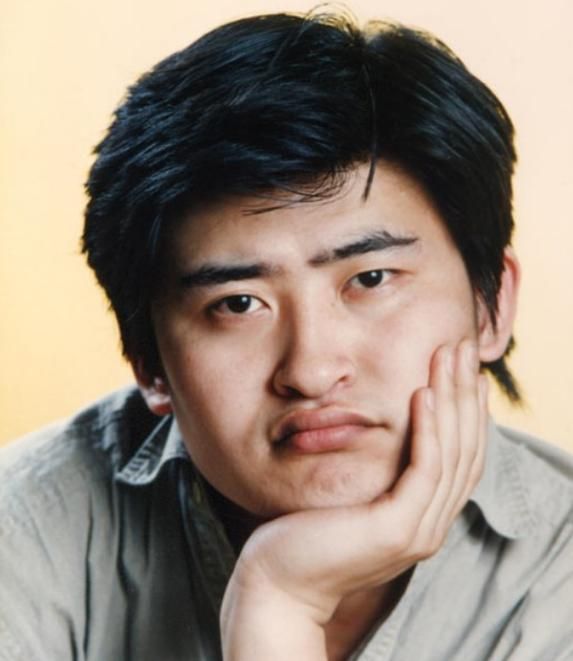

有位老乐评人说:“听罗大佑的歌,像是在读一本活着的社会史。他的嗓音沙哑、甚至有点‘跑调’,但每一个字都像从时光里磨出来的,带着故事的温度。”

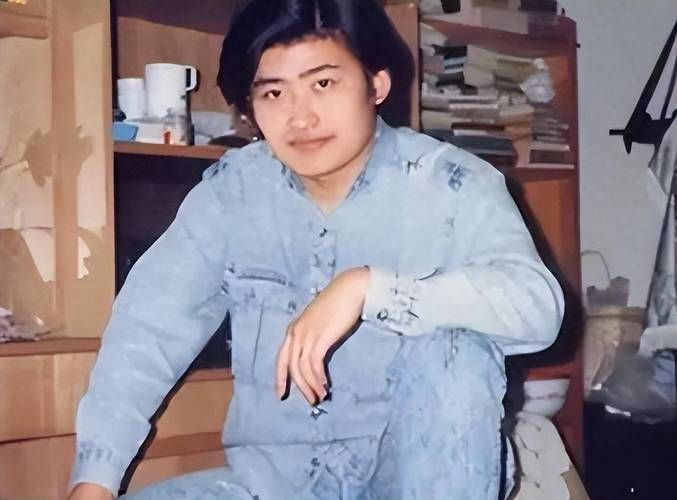

而刘欢,是“内地乐坛的教科书”。从少年壮志不言愁开始,他的声音就像一块上好的和田玉,温润却有力量;后来弯弯的月亮好汉歌,再到从头再来,他总能把市井烟火唱出山河气魄,又能把史诗大作唱得直抵人心。

有人说刘欢“技术流”,没错,他的音域宽得像条大河,气息稳得像座山,但更厉害的是他唱什么“像什么”——唱千万次的问时是深情,唱青藏高原时是苍茫,唱我和你时又能把奥运场馆的空灵稳稳托住。他的嗓子不是“乐器”,是“容器”,装得下岁月,也盛得住人间。

他们合唱,到底“神”在哪里?

可能有人会好奇:一个“社会观察家”,一个“实力唱将”,风格差这么多,合唱起来会不会“水土不服”?

恰恰相反,他们合唱的“魔力”,恰恰在于这种“反差”。

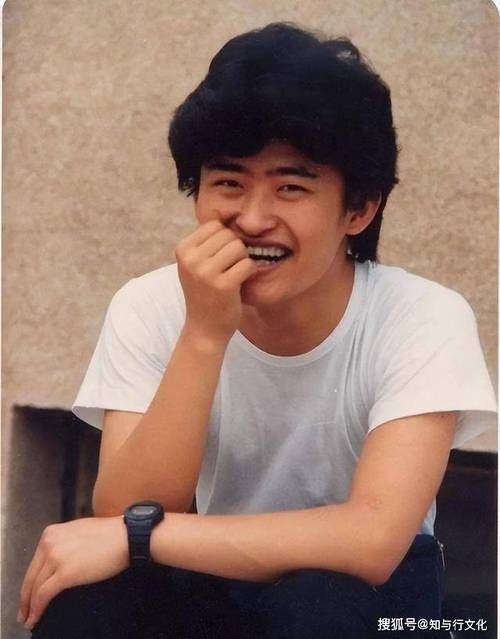

记得2012年央视春晚,他们合唱光阴的故事,刘欢站在舞台左侧,声音醇厚如陈年普洱;罗大佑站在右侧,嗓音沙哑如老木吉他。前奏一起,台下几千人瞬间安静下来——没有和声炫技,没有灯光特效,就是两把“老嗓子”一前一后地唱:“流水它带走光阴的故事,改变了我们……”

唱到“我们”两个字时,刘欢的声音突然往上扬了一下,像是在给罗大佑“搭把手”;罗大佑则微微低着头,嘴角带着笑,那沙哑的尾音像是在轻轻叹息。那一刻突然明白:他们唱的不是歌,是一代人的集体记忆。

后来在某个音乐节上,他们又合唱了未来的主人翁。这首歌本身就很“重”,讲的是青年人的迷茫与责任,旋律压抑,歌词尖锐。但当刘欢的高音飘起来时,像是一片乌云里突然照进的光;罗大佑的低吟跟在后面,又像光落在泥土上的影子,悲凉却充满力量。

有人说:“他们合唱哪是‘打架’,明明是‘抱团’——一个用声线把听众往前推,一个用故事把往后拉,结果就是,所有人都被卷进了他们共同织的网里。”

为什么如今我们越来越怀念这样的合唱?

这些年看多了“流量合唱”“数字专辑拼数据”,再回头听刘欢和罗大佑,才突然发现:好的合唱,从来不是比谁的声音大,也不是比谁的粉丝多。

刘欢曾在采访里说:“我跟罗大佑唱歌,从来不敢‘炫技’,因为他歌里的东西比技巧重多了。你只要想着怎么把他的故事唱清楚,把你的情绪放进他的旋律里,就够了。”

罗大佑也说过刘欢:“他的嗓子是‘老天爷赏饭’,但他从不拿老天爷的东西炫耀,每次都像个学生一样,琢磨歌里的人、歌里的情。”

这种“对音乐本身的敬畏”,大概是我们如今最怀念的东西。在那个没有修音、没有提词器、没有流量炒作的年代,他们愿意花几个月打磨一首歌,为了一个和弦争个面红耳赤,更愿意在舞台上,把自己的声音变成“桥梁”,连接起不同时代、不同年纪的人。

就像当年听他们合唱的00后说:“我爸妈谈恋爱时听光阴的故事,现在我长大了听未来的主人翁,同一首歌,同一两个人,却唱出了两代人的青春。”

所以,为什么刘欢和罗大佑的合唱,能让无数人热泪盈眶?

或许答案很简单:因为在他们的声音里,我们听到的不只是音乐,是时光在走,时代在变,但有些东西——对好音乐的执念,对时代的敬畏,对人的关怀——从来都没变过。

就像罗大佑在歌里唱的:“流水它带走光阴的故事,改变了我们,就在那多愁善感而初次回忆的青春。” 而刘欢和罗大佑的合唱,就是那条“光阴的河”,我们站在岸边,看着河水流过,却永远记得,曾经有两把嗓子,让这条河,有了温度。