2004年的冬天,北京的冷风刮在脸上像小刀子,但首都体育馆里却热得让人冒汗。那天晚上,穿厚羽绒服的观众挤满了19层看台,连过道里都站满了人——他们不是为了抢限量周边,也不是为了追着喊“偶像”,只是为了听一个人清唱几句。

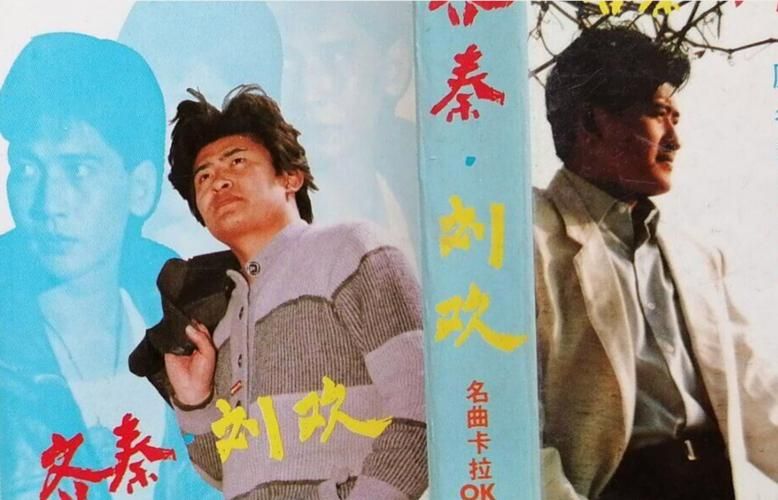

这个人就是刘欢。

那年他44岁,刚从央视好声音导师的席位上下来没多久,还没被网友调侃“头发茂密的秘诀是五年没洗”,更没有后来在歌手里“开口跪”的称号。但如果你问任何一个经历过那场演唱会的人,他们会皱着眉回忆:“那哪是演唱会啊?简直是‘音乐课’——只不过老师用嗓子把所有知识点都唱进了心里。”

那晚的体育馆,像坐满了“时光机”

2004年的刘欢,早就不是1990年唱亚洲雄风时那个需要仰头看镜头的年轻人了。那时候他刚凭弯弯的月亮火遍大江南北,有人说他的嗓子“能穿透钢筋混凝土”,有人说他“唱歌像讲故事”,但没人能想到,十几年后他会把演唱会变成一场“音乐史诗”。

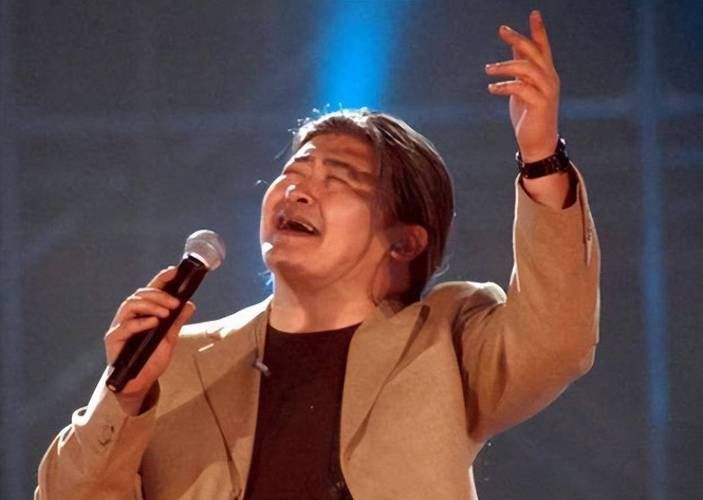

开场时没伴舞,没灯光秀,他就穿着一身黑色西装,坐在钢琴凳上,指尖轻敲话筒:“今天不唱新歌了,咱们老歌新歌混着来,你们想听什么就喊——只要我记词儿。”

底下先有人喊从头再来,他笑了:“这歌当年给你们打气,现在听着还带劲吗?”还没等回应,前奏一起,全场几十万人跟着唱:“心若在梦就在,天地之间还有真爱……”唱到“看成败人生豪迈只不过是从头再来”时,他突然停下,捂着胸口笑:“你们比我还大声?我当年录这首歌,录了八遍才找到这种感觉。”

那天晚上,他真的把“你们想听的”全唱了。从少年壮志不言愁里“金杯里装满了烈酒”的豪迈,到千万次的问里“千万不必再等我”的深情,再到好汉歌里“大河向东流”的奔放——每首都像从时光里捞出来的老照片,被他用依旧清亮的嗓子重新“洗”了一遍。

最绝的是唱弯弯的月亮时,他突然指着二楼看台的一个大姐:“那位大姐,当年您在工厂广播站放我的歌,我还不信,今天见到本人了!”大姐红着脸挥舞荧光棒,他笑着改词:“弯弯的月亮下面,是当年听广播的大姐——时光啊,你慢点走。”

一首从头再来,唱出了普通人的“硬气”

为什么要说那场演唱会像“音乐课”?因为刘欢不只是唱歌,他还把每首歌背后的故事“掰开了揉碎了”讲给大家听。

唱从头再来时,他说1998年下岗潮,他去天津一个纺织厂,女工们一边织布一边跟着他的歌哼,有个大姐对他说:“刘老师,你唱‘看成败’,我们听着就不哭。”那天在体育馆里,他说完这句话,全场突然安静,然后有人开始小声抽泣——那一刻没人觉得他是“歌星”,倒像个老朋友,在替大家把心里的话喊出来。

唱重头再来前,他还调侃自己:“有年轻歌迷可能不知道这首歌,当年它可是‘下岗工人战歌’。现在年轻人压力大,但我告诉你们,只要嗓子还在,只要手还能动,就没有过不去的坎儿——就像我现在,44岁了还在这儿站着,不就是为了证明这事儿嘛?”

台下爆发出雷鸣般的掌声。后来有媒体采访观众,有个大爷说:“我不是追星,就是听他唱歌,觉得心里头有股劲儿——那种‘难,但也不怕’的劲儿。”

从好汉歌到弯弯的月亮,他用嗓音刻下“时代的年轮”

刘欢的厉害之处,从来不是飙高音,而是“能把歌唱成时代的声音”。

2004年唱好汉歌时,他没学电视剧里扯着嗓子喊,反而放缓了节奏,像在茶馆里给老朋友讲故事:“你们以为好汉就该咋咋呼呼?错了好汉啊,是心里的那股拧劲儿——就像这歌,当年给水浒传配,我就唱‘大侠’不该是只会打架的莽夫,得有担当。”

唱弯弯的月亮时,他特意加了段口琴伴奏:“这歌写的是我的家乡,胡同里的小孩儿追着月亮跑,现在那些小孩都长大了,月亮还是弯弯的——你们有多久没抬头看月亮了?”那一刻,体育馆的灯慢慢暗下来,只有荧光棒晃动的光,像真的把人带回了那个“弯弯的月亮下面”的故乡。

甚至连他翻唱的英文歌The phantom of the opera(歌剧魅影),都成了“惊喜曲目”。不用任何翻译,光是他用胸腔共鸣唱出的“The music of the night”,就让全场安静得能听见呼吸声——后来有乐评人说:“刘欢的嗓子,不是‘乐器’,是‘史诗’本身,他能把任何语言唱成人类共通的情感。”

20年后,我们为什么还在“怀念”那场演唱会?

2024年,有人在网上找出了那场演唱会的录像片段,播放量破亿。评论区里,最多的留言是:“原来30年前刘欢就唱了这种歌?”“44岁的他状态也太好了吧?”“现在的演唱会还有这种‘听歌’的氛围吗?”

为什么20年前的演唱会,至今还有人记在心里?

或许是因为刘欢从没把自己当“偶像”。他会在台上忘词,会笑着说“这词儿太绕了,你们帮我接”,会停下来和观众聊天聊到超时——他不是“完美的表演者”,而是“分享音乐的朋友”。

也或许是因为那场演唱会里,没有“舞台套路”,没有“互动套路”,只有一个人用嗓子讲故事,用真情换真心。就像他最后唱朋友时说的:“我没什么能送给你们的,就把这首歌送给你们——以后不管什么时候,只要想起2004年这场演唱会,就想起有这么个人,在这儿给你们认真唱过歌。”

20年过去了,刘欢的头发确实稀疏了,唱高音时也需要更多力气,但他在2004年那个冬夜留下的温度,却始终没变。

现在的演唱会,有灯光,有AR,有千篇一律的“应援口号”,但为什么我们总觉得少了点什么?大概是因为,我们已经很久没见过像刘欢那样,把“唱歌”当成“说话”,把“舞台”当成“家”的人了。

毕竟,不是所有的演唱会,都能在时光里活成“白月光”——但刘欢2004年的那场,做到了。