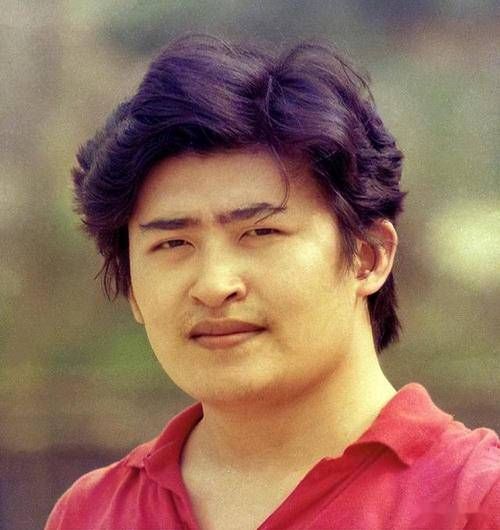

1990年春晚,一首少年壮志不言愁唱得全国热血沸腾。电视机前,一个留着寸头、穿着夹克的年轻人对着镜头咧嘴一笑,露出一口大白牙。没人能想到,这个被观众评为“最接地气”的歌者,10年前还在北京郊区的黄土坡上放牛,耳机里循环播放的是样板戏和陕北民歌。

“牛背上的歌唱家”:根扎在泥土里的旋律

“我爸妈都是普通农民,小时候家里连台收音机都没有,音乐就是村口大喇叭放的山丹丹开花红艳艳。”刘欢曾在采访中回忆,自己真正的“音乐启蒙”是跟着爷爷赶集时听到的民间艺人唱酸曲,“爷爷骑着驴,我在后座上,一颠一颠就把调儿刻进了脑子里。”

这种“原生态”的音乐熏陶,让刘欢的歌声自带一种朴素的厚重感。后来考上首都师范大学,他第一次接触交响乐,却发现那些复杂的和弦里,藏着和陕北民歌同样的“魂”——“陕北人唱歌哭腔往下坠,交响乐里的低音提琴也是,都是从胸腔里出来的共鸣。”他的代表作弯弯的月亮,前奏一响,胡同里的鸽哨、夏夜的蒲扇、河边柳树的剪影仿佛都在眼前,这股子“烟火气”,恰恰是很多学院派歌手学不来的“天赋”。

“我刘欢,就是个唱戏的”:从“央视宠儿”到“不粘锅明星”

1987年,刘欢唱完少年壮志不言愁一炮而红,来找他录歌的唱片公司排起长队。但他拒绝了所有“包装”建议:“让我烫头发?我扎个小辫上台,观众还以为唱摇滚的呢!”有导演想给他找“助理”,他直接摆手:“我自己能提行李箱,买唱片自己排队,这挺好。”

这种“不端着”的性子,让他在名利场里像个“异类”。90年代初,有人劝他多上综艺“刷脸”,他却说:“我嗓子是用来唱歌的,不是用来卖乖的。”甚至有次颁奖礼,他看到台下粉丝举着“刘欢我爱你”的牌子,笑着喊:“姑娘,对你爸妈说这话,比我听着舒坦!”这种近乎“倔强”的真实,让他成了娱乐圈少有的“零绯闻”艺人——不是没遇到过诱惑,而是他心里有杆秤:“咱是农村出来的,不能忘了根。”

“教我唱歌的老师是条狗”:幽默外壳下的音乐坚守

提到刘欢,年轻人最先想到的可能是好声音里那个转椅子慢悠悠、说话慢悠悠的“刘导师”。但很多人不知道,他私下里是个“冷面笑匠”。有次学员问他怎么处理高音,他一本正经地说:“想象你面前有条狗冲你叫,你就用骂它的音调唱,准保比狗还响!”

但幽默背后,是对音乐的“较真”。录千万次地问时,为了一个“问”字的尾音,他反复录了7遍:“必须是那种带着迷茫又倔强的感觉,就像被人关在黑屋子里,拼命拍门问‘为什么’。”这种“较真”让他赢得了“活化石”的称号——从80年代流行音乐的巅峰唱到短视频时代,他的歌能被00后哼调调,不是因为怀旧,而是因为“旋律里有东西,讲的是人心里的事”。

“农村娃”的底气:从泥土里长出的巨星

如今63岁的刘欢,很少出现在公众视野里。有人说他“过气了”,可翻开他的履历:单曲销量破百万的华语第一人,中国内地首位在 Madison Square Garden 开唱的歌手,给水浒传北京人在纽约配乐的“剧魂缔造者”……这些标签背后,是一个农村娃用“不走捷径”走出的路。

“我从不觉得自己是什么‘巨星’,就是一个爱唱歌的老头。”刘欢在一次演讲中说,“有人问我为什么能红这么多年,我说因为我愿意等——好的歌要慢慢磨,人也要慢慢活。”当娱乐圈被流量裹挟、被“人设”绑架时,刘欢的存在像一面镜子:真正的底气,从来不是多会营销、多会包装,而是像庄稼一样,把根扎在泥土里,哪怕被踩进土里,春天照样能冒出新芽。

所以下次有人问“刘欢凭什么还能火三十年”,或许该反问:在这个急躁的时代,谁还愿意像他一样,做个“放牛的歌唱家”,守着音乐的田地,等一场丰收?