深夜刷手机,常刷到有人配上刘欢的几度风雨几度秋,配文大多是“人到中年,才听懂这句”。你有没有过这样的时刻?耳机里循环着那句“心头万千事,相逢不相识”,突然想起某个十几年没见的老同学,想起年少时一起在操场罚跑的傍晚,想起毕业散伙饭上强撑的笑——明明前几天还觉得“年轻就是资本”,怎么一眨眼,连青春都成了“故人”?

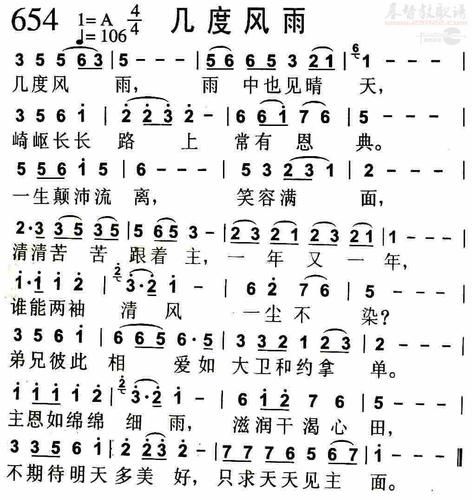

说起来,这首歌和刘欢的缘分,藏在1998版水浒传的片尾曲里。那时候刘欢34岁,正从“青年音乐才子”往“音乐教父”的路上走,却接下了给“水浒英雄”写“遗书”的活儿。易茗写的词,“几度风雨几度秋”开篇,像极了老画师在褪色的宣纸上晕开的墨——没有浓墨重彩的呐喊,只有“岁月不居,时节如流”的淡。赵季平的谱曲更绝,没有唢呐的高亢,只用古琴的低吟、大提琴的绵长,像把梁山好汉的悲欢,都酿成了杯中的温酒。

刘欢怎么唱的?你听“古道的长车,送不尽离愁”,不是“离恨恰如春草,更行更远还生”的痛,是“送君千里,终须一别”的认命。他的嗓子从来不是“小鲜肉”式的清亮,是混着白酒的烟嗓,像村里老支书坐在供销社门口讲故事,每个字都带着生活的褶皱。有次采访他说:“唱这首歌时,我想的是我妈在我小时候教我的‘做人要经得起风浪’,可风浪刮了半辈子,才明白‘经得起’三个字,背后是无数个‘扛过去’。”

“几度风雨几度秋”这句词,妙就妙在“几度”这两个字。不是“一度”,是“几度”——说明风雨来过不止一次,秋天也跨过了不止一回。就像我们这代人,小时候经历过非典,长大后撞上疫情,中年时还要面对父母老去、孩子升学。可刘欢没唱“苦”,他唱“苍茫大地一色秋”,秋是萧瑟的,却也是沉静的。就像人到中年,终于学会了和“求不得”握手言和,不再觉得“得不到”是世界末日,而是明白“岁月”这把刀,削去的是棱角,留下的是智慧。

你发现没?这首歌最近几年又“火”了。短视频平台上,用它的人大多是35到45岁的中年人,配着老照片、孩子的笑脸、加班的办公室,文案是“当年一起逃课的兄弟,现在都当爸了”“第一次当爸爸,有点慌,但会像老歌里唱的,扛过去”。刘欢自己好像也不意外,有次演唱会唱这首歌时,他对台下观众说:“你们现在懂了,不代表我当年唱得浅,是你们经历的‘风雨秋’,到了。”

其实啊,好歌从不是“创作”出来的,是从生活里“长”出来的。几度风雨几度秋唱的是杨志的失意,刘欢的感悟,我们这代人的故事——当“曾经少年”变成“中年大叔”,当“天下谁人不识君”变成“相逢不相识”,才发现那些“风雨”和“秋天”,早就成了刻在骨头里的勋章。

所以啊,下次当那句“几度风雨几度秋”响起时,别急着切换下一首歌。问问自己:这几年,你“几度”风雨?“几度”秋天?又从中学着扛过了什么?毕竟,刘欢唱的从来不是歌,是咱们普通人,在时光里一边跌倒、一边站起来的,那股子劲儿。