深夜翻旧物时,翻出大学一本泛黄的中外民歌精选,里面夹着张手抄的简谱——标题是凤凰于飞,字迹歪歪扭扭,是当年和室友熄灯后打着手电筒,边听刘欢的CD边记的。琴键上落了灰,可看到“柳媚花妍,莺声儿娇”那几个音符,还是跟着哼了起来。

这首歌,你真的听懂了吗?

从民国老调到“国民天籁”:一首歌的三重“凤凰涅槃”

说起来,凤凰于飞最早是1945年电影的插曲,作曲家陈歌辛写它时,刚经历战乱颠沛,旋律里藏了点“劫后余生的甜”,周璇唱起来娇俏又婉转,像江南烟雨里的油纸伞。可60年后刘欢再唱,味儿全变了。

我至今记得2012年春晚,他穿一身黑色中山装,站在聚光灯下开口:“旧梦依稀,往事迷离……”声音像陈年的普洱,醇厚里带着苦涩,不是民国时期的“小女人腔调”,倒像是个历经沧桑的男人,在对着逝去的岁月鞠躬。当时有人说“刘欢把一首情唱成了史诗”,可你细品,哪是什么史诗?分明是把“凤凰于飞”四个字,唱进了中国人的骨血里——凤凰从来不是只谈风月的鸟,它是浴火重生的,是“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔”的执拗。

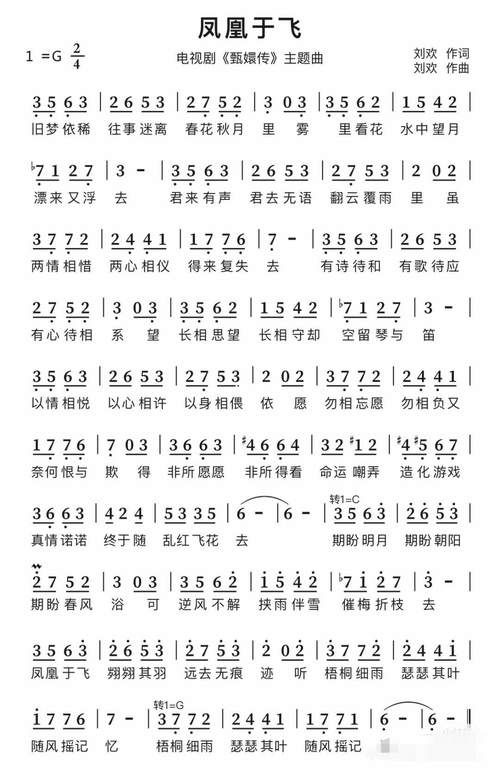

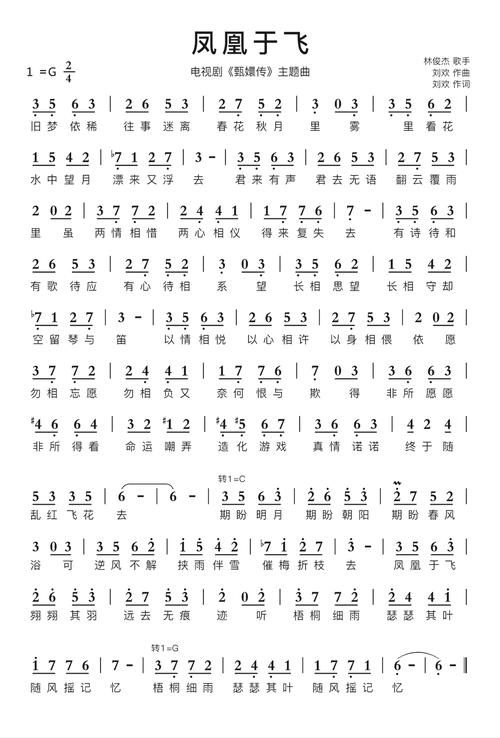

那几年刘欢身体状况不太好,有次采访他说:“唱这首歌时总想起我爸,他走前总说,人这辈子啊,得‘凤凰于飞’,不是飞给别人看,是自己心里得有片天可飞。”后来我在他手写的简谱复印件上看到,那句“翙翙其羽”的结尾,他画了个渐强的记号,旁边写着“往上,再往上”。

简谱里的“密码”:为什么非专业人士也看得懂?

可能有人问:“一首歌而已,用得着拿简谱较真吗?”你还真别说,凤凰于飞的简谱,藏着它能流传近百年的“密码”。

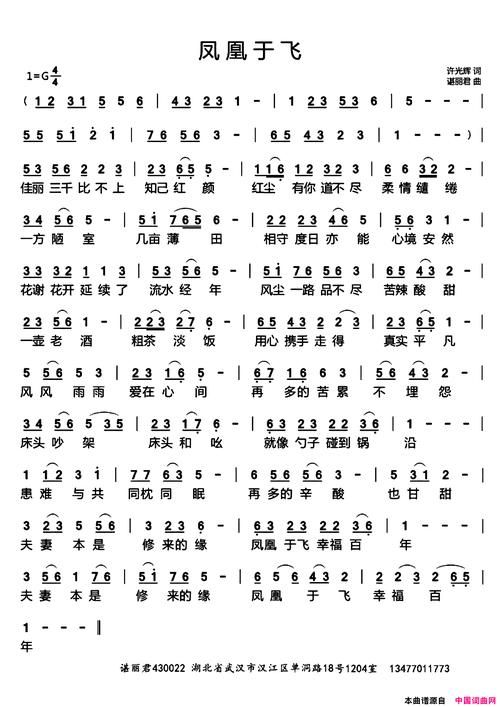

我拿周璇版和刘欢版的简谱对比过,发现一个有意思的区别:周璇的谱子,每句结尾几乎都用“re-do”的下行音阶,像叹气,民国女性把“情”藏得深,怕露了怯;刘欢的谱子却不一样,“凤凰于飞,翙翙其羽”那里,硬是加了几个“sol-la-si”的上扬音符,像鸟突然展开翅膀,简谱上的“>”(重音记号)一个不落,砸得人心颤。

更绝的是副歌的“我愿与你,双栖双飞,无情也心醉”——简谱里标注的是“中弱(mf)到渐强(cresc)”,就像在说“我嘴上说着无情,心里却烧着火”。去年我在老年大学的音乐课上,看到一位70岁的阿姨用简谱教大家唱这首歌,她指着“双栖双飞”那几个音符说:“你们看这sol-mi-re,是不是像两个人手挽手走?年轻人谈恋爱得学学,连音符都比你懂浪漫。”

简谱这东西,说来神奇,五线谱看像看天书,可简谱上“1 2 3 4 5 6 7”一摆,哪怕不懂音乐的人,也能跟着“do re mi”哼出调子。当年我们寝室用简谱记凤凰于飞,就是觉得“刘欢这里拖了10拍,得画个小圆圈表示延长,不然明天肯定忘”,哪成想这“土办法”,倒让这首歌从专业舞台走进了寻常百姓家。

网时代,老歌为什么还在“飞”?

这几年短视频平台上,翻唱凤凰于飞的人越来越多,有穿着汉服在小巷里唱的,有用古筝改编的,甚至有AI“刘欢”合唱的。可你仔细听,不管怎么变,总绕不开那几个简谱里的“魂”——“柳媚花妍”的跳音处理,“旧梦依稀”的延长音,像种在旋律里的基因,改不了。

前几天刷到个视频,一个15岁男孩用唢呐吹凤凰于飞,吹到“凤凰于飞”那里,唢呐的高音像要冲破云霄,底下有人说“毁了经典”,可弹幕里更多是“这才是凤凰该有的气势”。我突然明白,刘欢唱的不是歌,是“凤凰”的精神活法——不同时代的人,都会用自己的方式“涅槃”。就像简谱,看似简单,却能让1945年的音符,在2023年的唢呐里重生。

合上本子时,窗外的月亮正圆。想起刘欢在一次访谈里说:“音乐这东西,只要你心里有,简谱再旧,也能飞起来。”原来凤凰于飞的“飞”,从来靠的不是翅膀,是人心里那股子“不肯老去”的劲儿——是周璇藏在婉转里的倔,是刘欢刻在沧桑里的真,是我们拿着简谱跟着打拍子的,那点对“美好”的执念。

下次再听到这首歌,不妨拿出手机搜搜简谱——你看,那些跳动的数字里,藏着你我都舍不得松手的,旧时光里的新翅膀。