提到刘欢,除了那首唱得荡气回肠的好汉歌,还有他那在岁月长河中几乎“岿然不动”的发型,总会第一时间跳入人们的脑海。而当我们把时间倒回到上世纪八九十年代,那首由他演唱的经典歌曲凤凰于飞,旋律一响,几乎每个中国人的耳朵都会为之一振。那时候的刘欢,年轻、意气风发,一头浓密且颇具“个性”的发型,也成了那个时代不少人心中关于“艺术家”形象的一部分。很多人都会好奇,刘欢老师的发型,怎么就像刻在了头上一样,几十年如一日?是真的懒得换,还是这其中有什么我们不知道的讲究?

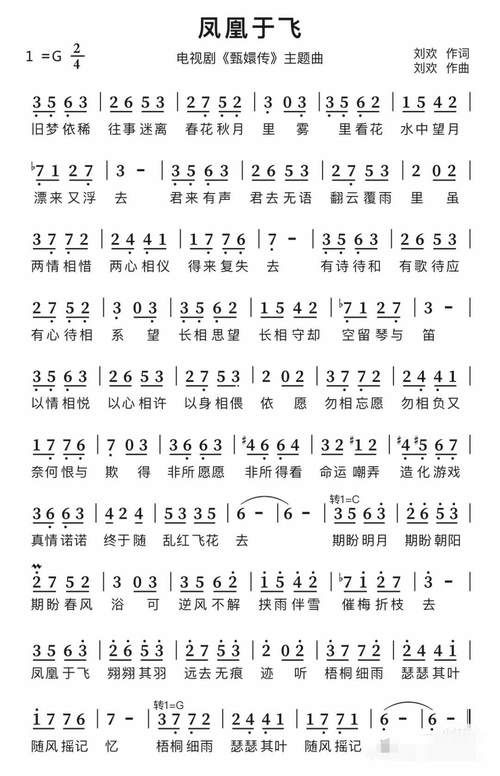

凤凰于飞这首歌,本身就带着一种古典的韵味和岁月的沉淀。刘欢老师的演绎,更是将其中的情感表达得淋漓尽致。高亢时,直冲云霄;低回时,又婉转低吟,仿佛在诉说着一段千年爱恋。而就在这样一个需要全身心投入艺术表达的场合,刘欢老师那标志性的发型,似乎也成为了歌曲情感的一部分,没有过多的修饰,却充满了力量。我们不禁要问,这发型是他刻意为之,以配合歌曲的厚重感,还是仅仅因为个人习惯,无太多刻意?

其实,刘欢老师那头发型,在很多老粉丝心里,早已不是一个简单的发型,更是一种情怀,一种对那个年代音乐记忆的锚点。那时候的艺术家,似乎更专注于作品本身,而不是外在的形象包装。刘欢老师的才华,有目共睹,无论是千万次的问、弯弯的月亮,还是凤凰于飞,每一首都堪称经典。或许,在他看来,音乐才是主角,发型不过是为音乐服务的“附属品”。当一个人把全部精力都投入到自己热爱的事业中时,外在的修饰自然就变得不那么重要了。这难道不正是那个年代许多艺术家最纯粹的真实写照吗?

刘欢老师的发型也并非一成不变,只是相对于当下娱乐圈日新月异、层出不穷的造型变化,他的“变化”确实微乎其微。这是一种性格的体现吧?一种不随波逐流、忠于自我的坚持。在这个连发型都“内卷”得厉害的时代,刘欢老师用自己的方式告诉大家,真正的魅力,源于内涵和实力,而非发型有多时尚、多前卫。他的发型,或许不“潮”,但足够“经典”,经典到已经成为他个人品牌不可分割的一部分。如果某天他突然换成了一个潮流的短发或者炫彩的挑染,您会不会觉得“不对劲”了?这或许就是个人特色与公众认知之间的一种奇妙平衡吧。

还有一点,我们不能忽视。刘欢老师作为一位艺术家,同时也是一位公众人物,他的形象在一定程度上也承载了一种积极的导向。他身材微胖,笑容憨厚,发型简单朴素,却丝毫没有影响他在观众心中的高大形象。这恰恰传递了一个信息:一个人的价值,不应该仅仅被外貌或发型所定义。他的才华、他的学识、他对音乐的态度,才是最宝贵的东西。这种“不以物喜,不以己悲”的淡然,在浮躁的娱乐圈里,显得尤为珍贵和难得。

所以,回到最初的问题,刘欢老师为什么几十年不换发型?或许,真的没有那么多复杂的理由。可能就是个人习惯,可能就是觉得舒服,可能就是觉得没必要为了外在的东西分心。又或者,在他的潜意识里,那头发型已经和他的歌声、和他的形象,深深地烙印在了一代又一代人的记忆里。它不仅仅是一个发型,更是一个时代的符号,一位艺术家对艺术初心的坚守。当凤凰于飞的旋律再次响起,我们看到刘欢老师那熟悉的身影和那头同样“倔强”的发型,听到他依旧醇厚有力的嗓音,所有关于岁月流逝的感慨,都会在那一刻化为温暖和感动。这,或许就是经典的力量,也是真实的魅力所在吧?你说呢?