娱乐圈从不缺速食作品——今天首播明天热搜,下周数据大爆后月就被遗忘。但总有例外,比如刘欢的歌。从好汉歌“大河向东流”唱到我和2035有个约的青春激昂,他的音乐似乎自带“抗衰老”体质,不仅没被时间冲淡,反而在不同年代被反复传唱。这背后,藏着他和“冠声文化”不谋而合的答案:在“短平快”的行业里,做“慢工出细活”的内容。

从“国民歌者”到“内容价值信徒”:刘欢的“笨办法”为什么有用?

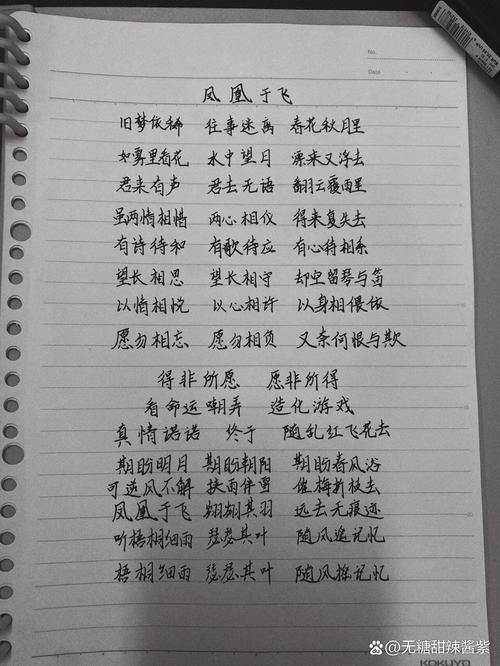

在乐迷心里,刘欢几乎是“经典”的代名词。但鲜少人知道,他为一首歌付出的“笨功夫”有多“磨人”。当年录制好汉歌,为了找到北方汉子的粗犷与豪迈,他在录音室里反复调整咬字,连“嘿咻嘿咻”的助威词,都琢磨了十几遍;唱凤凰于飞时,为了表现“旧梦依稀,往事迷离”的沧桑感,他把京剧的咬字技巧融进流行唱腔,光是副歌部分就打磨了整整一周。

“现在很多人追求‘快速出圈’,但音乐的底子,永远磨不得快。”刘欢曾在一次访谈中这样说。他从不刻意迎合市场热点,哪怕在短视频时代,也很少参与“挑战”“翻唱”这类短平快的内容。相反,他更愿意花时间在作品本身——从词曲创作到编曲细节,甚至MV的场景还原,都要“对得起听众的耳朵”。

这种“笨办法”,恰恰是他能跨越30年仍被铭记的原因。当流量爆款来得快去得也快,刘欢用实打实的内容质量,让观众记住了“歌”,记住了“歌里的人”,而不是某次热搜的昙花一现。

冠声文化:在“流量焦虑”里,做“长期主义”的少数派?

如果说刘欢是内容价值的“践行者”,那与他深度合作的“冠声文化”,就是业内罕见的“长期主义者”。这家成立于2015年的公司,没有追风搞“网红孵化”,也没扎堆做“短剧矩阵”,反而把重心放在“音乐IP的深度打磨”上——用冠声文化创始人的话说:“我们宁愿少做两个项目,也要让每个项目都‘能听三年,能传十年’。”

和刘欢的合作,正是这种理念的缩影。去年,他们联合打造的冬奥歌曲冰雪向未来,从词曲创作到录音完成,花了整整半年时间。为了让旋律既体现冰雪的纯净,又传递拼搏的热血,创作团队反复修改了20多个版本;为了让刘欢的嗓音更好地适配歌曲意境,录音师还专门定制了麦克风,力求保留最真实的声音质感。

“在这个‘数据至上’的行业,冠声文化像一股‘逆流’。”有业内人士评价道,“他们不追求‘一夜爆红’,而是愿意和刘欢这样的艺术家一起,熬得住‘慢功夫’——因为真正的经典,从来不是‘爆’出来的,而是‘磨’出来的。”

时代追问:当经典变成“稀缺品”,我们缺的究竟是什么?

或许有人会问:在短视频、直播大行其道的今天,谁还愿意花时间听一首“磨”了半年的歌?

但换个角度看,恰恰是因为速食内容的泛滥,经典才显得更加珍贵。当观众被算法喂养着“30秒短视频”“3分钟短剧”,他们的注意力变得碎片化,审美却在不断升级——他们需要的不是“多”,而是“精”;不是“快”,而是“久”。

刘欢和冠声文化做的,其实就是给娱乐圈“降速”:他们用时间去沉淀内容,用真诚去打动观众,用专业去抵御浮躁。这种“慢”,不是拖沓,而是对艺术的敬畏,对观众的尊重。就像刘欢常说的:“音乐是时间的艺术,好的音乐,能让听的人记住那一刻的心情,也能让创作者的真心,穿越时间找到共鸣。”

写在最后:

娱乐圈从不缺“流量密码”,缺的是“价值密码”。刘欢和冠声文化用30年的音乐实践告诉我们:真正能穿越周期的,从来不是噱头,不是数据,而是那些能触动人心的内容。或许,这就是在这个快节奏的时代,我们能给他们最好的答案——当你慢下来,把内容做到极致,时间自然会站在你这边。