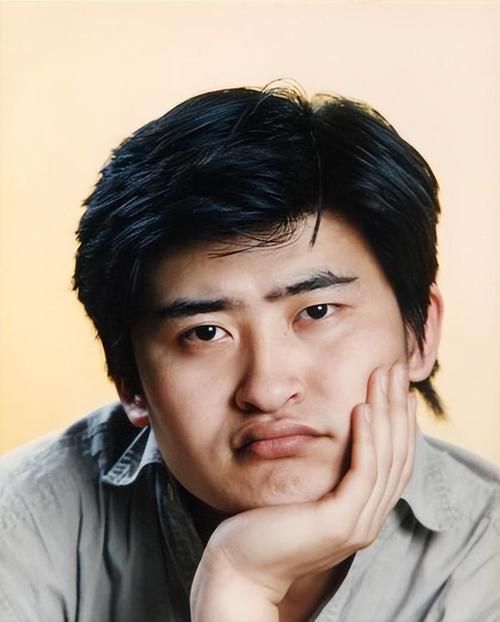

提到刘欢,你脑子里会跳出什么词?好汉歌里“大河向东流”的豪迈,弯弯的月亮里“岁月静好”的深情,还是中国好声音里戴着帽子、偶尔皱眉的“刘导师”?这些年,他似乎总跟“重量级”绑定——既是音乐学院的教授,又是各类综艺里“活着的CD”。可这两年,你却可能在一个意想不到的地方撞见他:深夜的直播间里,他抱着吉他,眼角带着笑,跟弹幕里的陌生观众聊起1992年写千万次的问时,怎么跟剧组“吵”着把旋律改得更“洋气”。

有人说:“刘欢这是缺钱了?放着‘大神’不当跑来带货?”也有人纳闷:“歌手当主播,不都是来宣传新歌的吗?他咋净讲些‘陈芝麻烂谷子’?”

刘欢的直播间,根本就不是“传统意义”的主播间

第一次刷到刘欢直播的人,大概率会愣住:没背景板,没灯光师,连摄像头都像是架在书桌上随便拍的。他有时穿件旧T恤,头发蓬松,面前摆着杯清茶,脚边躺着只打盹的猫。开场白更是随意:“今儿没准备啥,就你们想听啥,我弹点儿啥。”

有次直播,观众刷屏点弯弯的月亮。他抱着吉他笑:“这首歌啊,当年唱完我妈还批评我,说‘调子太软,不像男子汉’。但我记得特别清楚,那年夏天我在广州珠江边,晚风一吹,就觉得这调子得这么来——得有‘温柔’,也得有‘思念’。”说完,指尖拨动琴弦,嗓子还是那副醇厚的模样,只是没唱两句,突然停下来:“哎,这弦好像有点跑调,你们等等,我调调。”

这样的“不专业”,反而成了直播间最独特的风景。别的主播要么喊“家人们上链接”,要么念“点点关注不迷路”,他却像个跟老朋友聊天的大叔,聊自己年轻时为了写歌“憋在琴行三天三夜”,聊当年跟那英对唱征服时“嗓子都唱劈了还较劲”,甚至聊怎么给女儿选学校:“她说想学电影,我说行,但你得先学会拉片子——我年轻时在村子里放电影,一部电影拆成三放,放完都能背台词。”

他很少提“干货”,却让每个走进直播间的观众觉得“听了就赚了”。有次粉丝问:“欢叔,现在这么多新人歌手,你觉得最重要的啥?”他没说“要努力”“要坚持”,而是笑了:“得敢‘犯错’。我年轻时录歌,总怕唱错,老师一急,‘啪’把谱子摔我脸上:‘错!你得让错听上去像对的!’后来我懂了,音乐哪有绝对的对错,你心里有劲儿,错都是你的味儿。”

当主播,不是“降维”,是“补位”

很多人不理解:刘欢缺流量吗?他一开口就是“国民度”;缺钱吗?这么多年商演不断,早该实现了“财务自由”。他为啥非要扎进这个“喧嚣”的直播间?

其实想想,他这辈子就没离开过“分享”。1987年,他第一次上央视春晚,唱了世界需要热心肠,台下观众跟着合唱,他在后台激动得直搓手:“原来唱歌能让这么多人心里暖和。”后来当导师,在好声音里转身扶眼镜,对学员说“你的音色里有故事”,也是想把毕生所学“掰碎了喂给年轻人”。

可现在,年轻人都在哪儿?在直播间。他想找年轻人聊天,就得去他们的“地盘”。有次采访他说:“我女儿总跟我说,爸你们那套‘老艺术’,年轻人听不懂。我琢磨着,哪有听不懂的?是你没找对‘话筒’。直播间不就是最好的‘话筒’吗?不用正襟危坐,你想听啥我就说啥,你想问啥我就答啥。”

更关键的是,他想把“被流量挤压”的音乐空间,抢回来。这些年,短视频里的神曲换了一茬又一茬,可真正能让人反复听、听了会心动的歌,越来越少。刘欢的直播间里,没有“洗脑旋律”,没有“带节奏的鼓点”,只有一把吉他,一个人,一段段带着“温度”的音乐故事。有次直播唱相约一九九八,他唱到“相约那永远的青春年华”,突然停下来:“你们知道吗?那年唱完,我跟那英在后台抱了一下,都知道,这首歌不光是唱给香港回归,是唱给我们那一代人的青春啊。”弹幕里突然刷满了“哭”“爷青回”——原来不是年轻人没情怀,是太久没人跟他们“说情怀”了。

观众买的,从来不是“刘欢”这两个字

刘欢的直播间,人气从“爆火”到“长红”,靠的从来不是“明星光环”。有次直播,设备突然坏了,画面卡成PPT,他也不急,就在镜头前跟观众聊天:“我刚来北京那年,住筒子楼,冬天冷得要命,就一盏小台灯,写歌写到天亮。那时候要是知道能跟天南海北的人聊天,做梦都得笑醒。”观众刷屏“欢叔辛苦了”“不卡了更好”,他却摆摆手:“不辛苦,跟你们聊天,比我当年写歌还轻松。”

他让观众看到的,从来不是“完美的刘欢”,而是“真实的刘欢”。他会唱着唱着忘了词,挠头笑着说“哎呦,这岁数大了不中用”;会被观众“吐槽”欢叔你这音准咋跑调了,笑骂“你行你上啊”;甚至会聊到自己的“小虚荣”:“年轻时候我也爱打扮,后来头发少了,干脆留胡子,遮一遮,没想到成了‘标志’。”

说到底,观众愿意留在他的直播间,买的不是“刘欢”这两个字,而是“真东西”——是几十年音乐沉淀下来的“实在”,是没被流量“污染”过的真诚,是一个老艺术家的“少年气”。就像他说的:“我做了一辈子音乐,就是为了让人‘记住’。直播里大家聊得开心,听了歌能想起点啥,我就知足了。”

说到底,刘欢当主播,哪是什么“不务正业”,不过是换了个“舞台”继续唱歌,换了个“方式”继续热爱。在这个人人争抢流量的时代,他像个“逆行者”:不追热点,不蹭热度,就守着自己的小直播间,弹着吉他,讲着故事,把几十年的“老本分”,一点点“熬”给愿意听的人。

或许这才是真正的“破圈”:不是靠流量堆砌的人气,而是用内容扎下的根。下次你再刷到他的直播间,不妨停十分钟,听听他的歌,听他讲讲那些“陈芝麻烂谷子”的故事——你会发现,有些“老艺术”,真的能穿越时间,让人觉得:啊,原来这才是我们想听的声音。