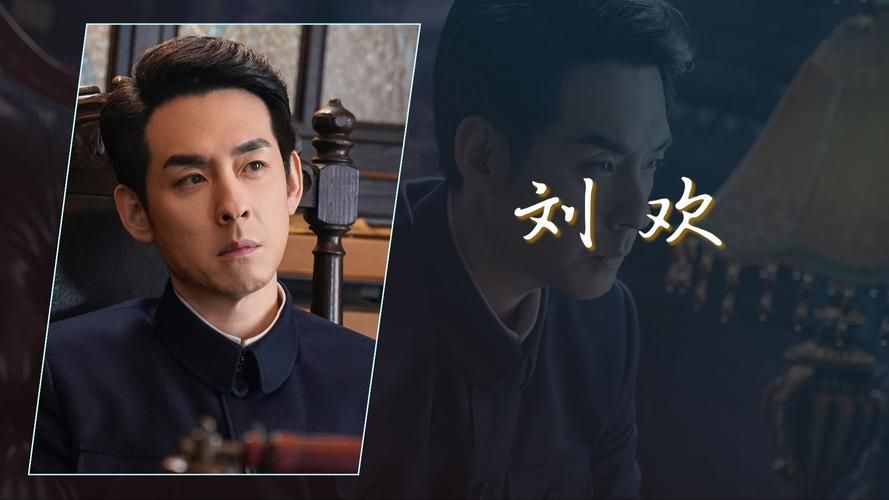

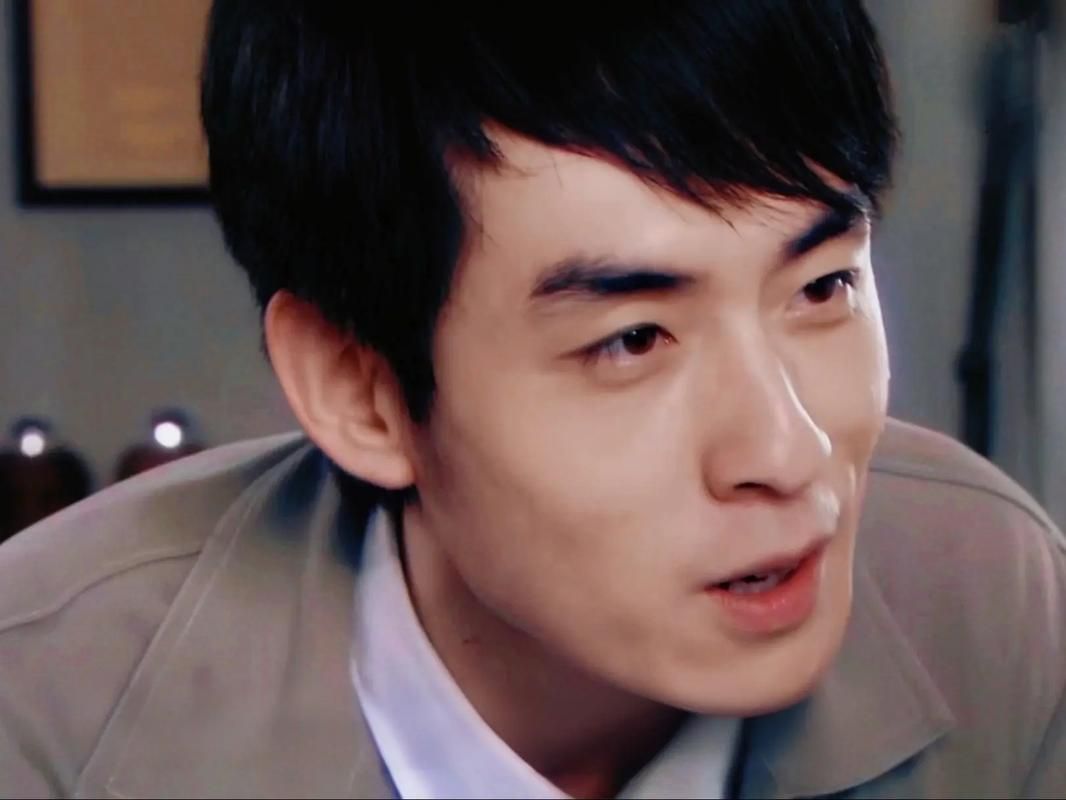

在不少人的记忆里,刘欢似乎是教科书般的存在——央视春晚舞台上的好汉歌,一头卷发敞着怀,豪迈的歌声里裹着北方汉子的粗犷;讲台上的“刘教授”,金丝眼镜后透着学者般的儒雅,给学生讲西方音乐史时,连贝多芬都能唠成邻家大爷。但要是有人告诉你,这位“殿堂级歌手”的根,扎在四川眉山一个叫丹棱的小县城,你或许会眨眨眼:“刘欢?不是北京长大的吗?”

丹棱的“土”基因:从麻辣香肠到乡音不改

其实刘欢自己早年在采访里就提过:“我爸妈都是四川丹棱人,后来才去的北京。”丹棱县城在川西丘陵里,不算出名,但胜在烟火气浓——青石板路两边是卖麻饼、冻粑的小摊,清晨的菜市场飘着花椒的香,老茶馆里川戏锣鼓一响,就能围满端着盖碗茶的老乡。

刘欢的童年记忆里,总有两样东西忘不掉:一是外婆晒的腊肉,用柏树枝熏过,切片蒸出来油光锃亮,配着白米饭能吃两大碗;二是丹棱话的“绵劲儿”。他曾在节目里模仿过家乡话:“你们北京人说‘吃了吗’,我们丹棱人要说‘恰了没得?’尾音拖得老长,像小溪淌石头。”后来他唱千万次地问,低吟“不知在何处, heard you softly call my name”,不少听者觉得那声线里藏着股子温柔的执拗,原来这执拗,或许就来自丹棱的水土——山多路弯,人说话自然得慢一点、沉一点,才够劲儿。

“乡下表哥”的回乡记:不藏名的“红毯局”

2019年,丹棱搞“柑橘节”,当地政府想请刘欢回来当“推广大使”,一开始还有点忐忑:“人家北京的大歌星,肯回我们这小县城吗?”没想到刘欢一口答应,而且“约法三章”:不摆谱、不走红毯、不接受特殊接待。

那天他穿了件灰夹克,牛仔裤磨了边,戴着顶鸭舌帽就下了高铁。机场出口等他的不是粉丝狂潮,倒是几个表哥表姐,举着“欢迎欢哥回家”的纸牌——纸还是小学生作业本背面撕的,字写歪歪扭扭。他一把抢过纸牌笑:“还写作业本上了,抠搜!”接着从后备厢掏出北京带来的酱香饼,分给接站的亲戚:“尝尝,这玩意儿比丹棱的干巴酥差点,但也凑合。”

在丹棱老家的老院子里,他蹲在灶台边看阿姨做渣渣面,学着揉面团:“哎,要像我外婆那样,边揉边摔,面团才有‘骨气’。”午饭时,一桌子家常菜——糖渣肉、烟熏鹅、丹棱冻粑,他抱着碗啃猪脚油嘴一抹:“还是这个味儿,比北京饭店的米其林香!”有记者想拍照,他摆摆手:“拍啥拍,又不是拍MV,来,吃肉!”

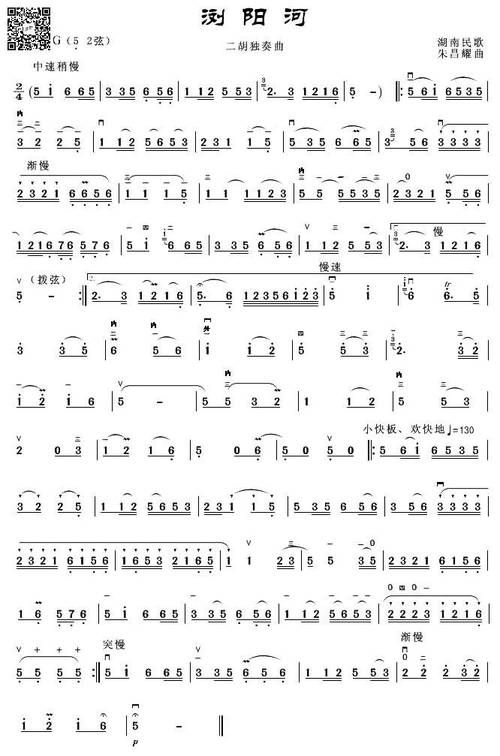

歌声里的家乡:从丹棱赋到“把根留住”

很多人不知道,刘欢其实为丹棱写过首歌。2013年,丹棱中学请他去给学生们开讲座,聊着聊着说到家乡,他说:“丹棱虽小,但有大雅河、有老鹰茶,还有咱们丹棱人实在劲儿,不如我给你们写首词?”后来就有了丹棱赋,歌词里“大雅河畔,白鹭成行”“春看油菜金黄,秋闻桂子飘香”,唱的是丹棱的四时景,可他谱曲时,却把川剧的高腔揉了进去——“‘呜哦’那一嗓子,就像小时候在田埂上喊小伙伴,声音能传遍山沟。”

他总跟身边的人说:“别看我在北京‘混’出名堂,可到了丹棱,我还是那个得喊‘舅爷’的乡下外甥。”有次采访,记者问他:“您觉得自己算不算‘文化名人?”他挠挠头:“啥名人啊,丹棱街头卖橘子的大爷,要是论懂柑橘,他比我有名多了。”后来丹棱建了个“刘欢文化广场”,广场没立他的雕像,倒是刻了几句他常说的话:“走得再远,别忘了老家门口的那棵树;唱得再响,别忘了心里头那碗汤。”

如今再听刘欢唱歌,不管是弯弯的月亮里的婉约,还是从头再来里的激昂,总觉得里头藏着点“丹棱味”——像大雅河的水,不疾不徐,却能穿透岩石;像老鹰茶的香,初尝平淡,回味却有劲。或许真正的“歌王”,从不在舞台上有多闪耀,而在他心里,永远为那个叫丹棱的小县城,留着一把最暖的火。

下次再听到刘欢的歌,不妨想想:那个卷发歌王,会不会在某个黄昏,坐回丹棱的老院子,听着远处的川戏,啃着外婆晒的腊肉,笑着说:“还是家里舒服,不用装‘大腕’。”