提到刘欢,你的脑子里是不是立刻响起“大河向东流啊”的豪迈,或是“我亚洲你雄风”的经典?作为华语乐坛的“活化石”,刘欢的歌陪伴了太多人的青春。但最近在陕西乾县,另一个“刘欢”突然冒了出来——不是歌坛巨匠,却是当地老百姓口中的“乾县刘欢”。这到底是个什么人?凭啥能和真正的刘欢“撞名”?今天咱们就来扒一扒这背后的故事。

你以为的刘欢VS乾县的“刘欢”,差了多少江湖气?

先说清楚:咱要聊的这位“乾县刘欢”,本名不叫刘欢,也没上过春晚,更没拿过格莱美。他是乾县县城一个普通得不能再普通的汉子,姓王,村里人都叫他“王哥”。王哥到底哪点像刘欢?说起来就俩字:神似。

不是那种整容式的“撞脸”,而是从里到外的“味道”。王哥干农活累了,蹲在田埂上吼一嗓子从头再来,那沙哑中带着韧劲的嗓音,真有几分刘欢唱好汉歌的架势;赶集时骑着电动车路过村口小卖部,顺嘴来一句千万次遇见,恍惚间还以为是刘欢在录综艺。最绝的是他唱弯弯的月亮——别人唱是缠绵,他唱像在给隔壁二婶唠嗑,带着陕西特有的“咧咧”劲儿,土得掉渣却又让人听得直乐。

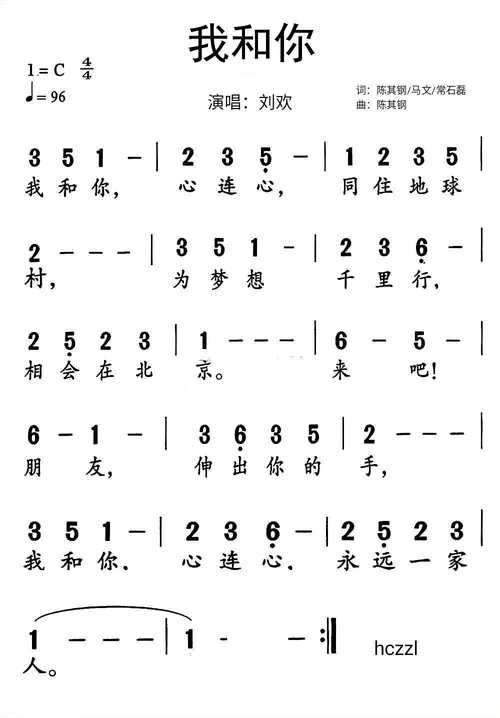

你可能会问:“就这?凭啥叫‘乾县刘欢’?” 在乾县,这可不是吹的。王哥没学过乐理,不识谱,歌词全靠听个几遍就记个大概。可人家有绝活儿——啥歌到他这儿,都能“接地气化”。听他唱我和我的祖国,你会觉得这是给咱庄稼人写的;听他唱凤凰于飞,又觉得像在讲隔壁老王和老李家的陈年旧事。这不就是刘欢常说的“音乐要源于生活,高于生活”嘛,只不过王哥的“高于”,是“高”在了咱老百姓的烟火气里。

从“闷头干活”到“全村网红”,一个普通人的“破圈”之路

王哥当“乾县刘欢”不是一蹴而就的。早些年,他就是个面朝黄土背朝天的农民,除了干活就是回家蹲在门槛上抽烟。真正让他“唱”出名的,是三年前村里建文化广场。

那时候村里要搞个开业演出,支书急得团团转:“咱村谁会唱歌啊?”有人就拍了拍王哥的肩膀:“要不,让王哥试试?”王哥当时脸都红了,搓着手说:“我、我不会……”可架不住大伙起哄,硬是被推到了台上。他唱的是刘欢的朋友,开口就把全场镇住了——没有伴奏,就是干唱,可那股子情谊,比带着乐队还浓。从那以后,村里的红白喜事、谁家娃考上大学,都得让王哥唱两首。

真正让“乾县刘欢”传开的,是短视频。王哥的儿子大学生,觉得老爸唱歌有意思,就偷偷拍了段他边摘苹果边唱大地之歌的视频发在网上。谁成想,这视频就跟长了翅膀似的,两天内点赞破了十万。评论区炸了锅:“这是刘欢失散多年的兄弟吧?”“陕西王欢,必须火!”“乾县文旅赶紧把他签了!”

现在王哥可忙了,除了种地,还要接镇上商演、短视频直播。但最让他开心的,是有次直播时,真正的刘欢团队的人看到了,留言说“唱得有味道,继续保持”。王哥知道后,对着手机愣了半天,然后咧开嘴一笑:“嗨,咱就是瞎唱图个乐,能给大伙带来欢乐中。”

为啥“乾县刘欢”能戳中我们?或许答案就在歌里

有人问:“不就是个模仿者吗?有啥好关注的?”可你细想,为啥全国那么多模仿刘欢的,只有“乾县刘欢”让人记住?因为他不“装”。

你看那些专业的模仿者,非要学刘欢的发型、拿话筒的姿势,甚至说话的腔调,结果常常东施效颦。但王哥不一样,他唱刘欢的歌,却带着自己的“土味哲学”——唱亚洲雄风时,他会加一句“咱乾县的苹果甜过那富士”;唱少年壮志不言愁时,他会接一句“咱庄稼人的汗水流得值”。他把别人的歌,唱成了自己的故事。

这让我想起刘欢说过的一句话:“音乐的本质是情感的传递。”王哥或许不懂什么大道理,但他把对生活的热爱、对土地的深情,都揉进了歌声里。这种不掺杂质的真诚,比任何技巧都更有力量。在这个人人都在追求“网红”的时代,一个普通农民凭热爱“破圈”,本身就足够动人。

真正的刘欢不会只有一个,乾县的故事藏在每个人的生活里

现在“乾县刘欢”火了,但他还是那个会下地干活、会蹲着抽烟的王哥。有人找他签约,他问能不能带着村里一块儿干;有人让他改歌名,他说“唱的是刘欢的歌,咋能瞎改”。质朴得让人心疼。

其实,生活中哪有那么多“乾县刘欢”?我们每个人或许都是某个领域的“民间高手”——你不会唱歌,但可能做得一手好饭;你不会跳舞,但可能把日子过成诗。就像乾县的田埂上、村口的大槐树下,永远有那些热爱生活、认真活着的人,他们可能一辈子不会走出县城,却用自己的方式,活成了别人眼里的“光”。

所以下次再听到“乾县刘欢”,别觉得这只是个段子。那是一个普通人对梦想的坚持,是一个地方对文化的热爱,更是我们每个人都藏在心底的——对平凡生活的热爱,对美好向往的倔强。

毕竟,真正的“刘欢”从不只是舞台上的巨星,更是每个在生活中用力发光的普通人,你说呢?