2016年的夏天,中国新歌声的舞台上闪过一道特别的身影——刘欢战队。当最终冠军奖杯被捧起时,很多人炸了锅:“刘欢老师的学员,赢了是不是理所当然?”但如果你翻出那些被剪掉的训练花絮,你会发现这场“理所当然”的背后,藏着比冠军本身更动人的故事。

一、当“神仙导师”放下身段:他用耳朵当“筛子”,却用人格当“磁石”

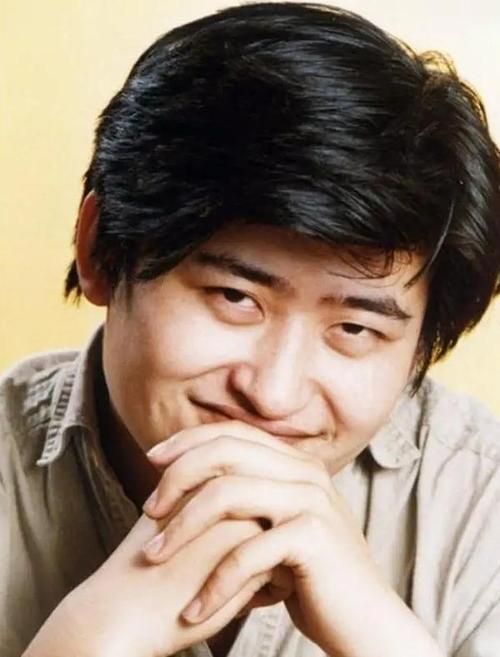

说起刘欢,大部分人脑子里冒出来的是“乐坛教父”的称号。但在中国新歌声的导师席位上,他做了件让人意外的事——没带半分“特权感”。初选时,其他三位导师常常抢着转椅子,刘欢却常常坐在那儿,听完一首歌才缓缓开口:“刚才那个高音,你是不是故意压着嗓子试了三种?”

他的战队选拔,从不是“挑最好听的”,而是“挑最走心的”。有个叫万妮达的女孩,初唱我的新衣时玩rap、加节奏,完全打破常规。当时字幕组都打上了“冒险”的标签,刘欢却拍下桌子:“这个‘怪’,怪得里有骨头!不是所有的新鲜声音都要削平棱角。”后来万妮每场改编,刘欢都会陪她熬到凌晨,从歌词里的“我”字是不是太锋利,到背景里该不该加一声叹气。有人说他是“保姆导师”,他笑笑:“歌手的麦克风,该握的不是技巧,而是能让人看见颤抖的手。”

二、那些被低估的“黑马”:他们不是“冠军相”,是“敢死队”

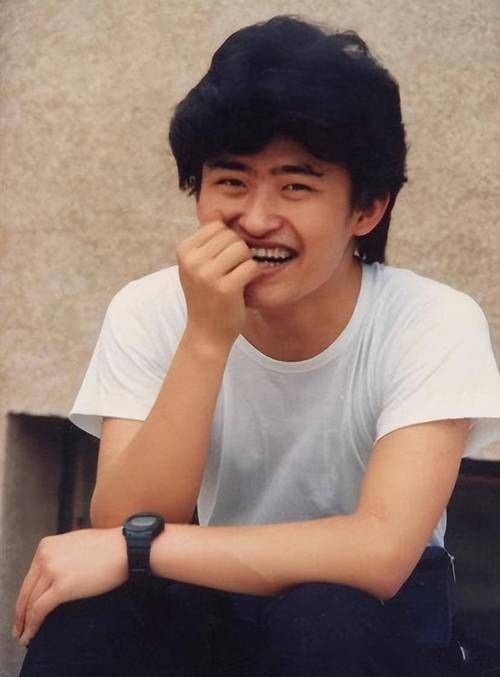

刘欢战队的冠军候选,从不是被捧在掌心的“完美选手”。总决赛前,公认的最大热门是那英战队的扎西平措,毕竟有“民歌王子”的光环。但刘欢战队有个叫蒋敦豪的男孩,像个从草原里钻出来的“野路子”——唱歌时会闭眼晃身体,话筒拿得歪歪斜斜,初赛时甚至被弹幕吐槽“不专业”。

可你细看他的故事:新疆长大的草原少年,大学时在酒吧唱民谣,一个月赚三千块,却把一半钱用来买二手音箱。刘欢第一次见他就问:“你唱歌时眼里看的是什么?”蒋敦豪说:“是家里的草场,还有我爸骑摩托车扬起的尘。”刘欢当场定夺:“我要让他唱给所有想家的人听。”决赛夜,蒋敦豪唱乌兰巴托的夜,没有炫技,却让全场安静得能听见呼吸。后来有人问他,是不是早就想好“用情感赢”,他说:“刘欢老师说,技巧能让人记住一首歌,情感能让人记住一辈子。”

三、冠军台上的“细节杀”:那个奖杯,握了三次才稳

总决赛直播那晚,镜头扫过刘欢战队后台——四个学员围成一圈,手心全是汗。蒋敦豪上台前,刘欢蹲下来,没说“加油”,只递了张纸条:“如果紧张,就想想第一次来这个舞台,你唱的第一句歌词。”后来蒋敦豪夺冠时,奖杯递到他手里,先是晃了晃,然后猛地攥紧。刘欢在台下偷偷抹了把眼睛,这个在歌坛唱了三十年硬汉的男人,那一刻眼里全是软光。

很多人说,刘欢战队赢在“导师光环”,但很少有人注意到:决赛前,刘欢连续三天没合眼,帮每个学员改到第三版编曲;彩排时,他让乐手把蒋敦豪的吉他弦调松半度,说“他的嗓子需要呼吸的空间”;甚至颁奖时,他特意站在蒋敦豪身后半步的位置,生怕镜头只拍到学员而忽略了团队。这些“不该他管”的“破烂事”,他却一件件捡了起来,堆成了冠军的路。

四、这十年,还有人记得那个夏天吗?

后来蒋敦豪发了张照片:刘欢坐在沙发上,他蹲在地上,两人手里各拿一只烤冷面,配文是“冠军和教父的下午茶”。有人说这是“做戏”,但如果你看过刘欢在歌手里谈音乐:“我最骄傲的事,不是拿了多少奖,是看到学员们有了自己的声音,会挺着胸说‘这是我写的歌’。”

或许真正的“冠军”,从来不是舞台上的奖杯,而是当一个声音被听见、一种坚持被看见时,那个愿意弯腰去扶一把的人。就像刘欢战队那年没有“完美选手”,却用最笨也最真的方式,证明了——在音乐这行,“用心”俩字,永远比“光环”更管用。

所以下次再问“刘欢战队凭什么赢”,不妨看看那些藏在镜头里的细节:那双为学员调松的吉他弦,那张写满歌词的废纸,还有那句“别怕,唱你自己的”。毕竟,最好的冠军,从来不是捧出来的,是“被需要的”。