深夜十点半的央视大楼,编辑室的灯还亮着。刘欢摘下耳机,揉了揉发酸的眼睛,屏幕上是刚剪好的新闻片段——关于云南乡村教师的专题,画面里,女教师牵着学生的手走在山间小路上,身后是连绵的青山。他盯着画面里那个浸满泥土味的笑容,突然想起十二年前,自己第一次蹲在村口采访时,那个塞给他烤红薯的大娘。

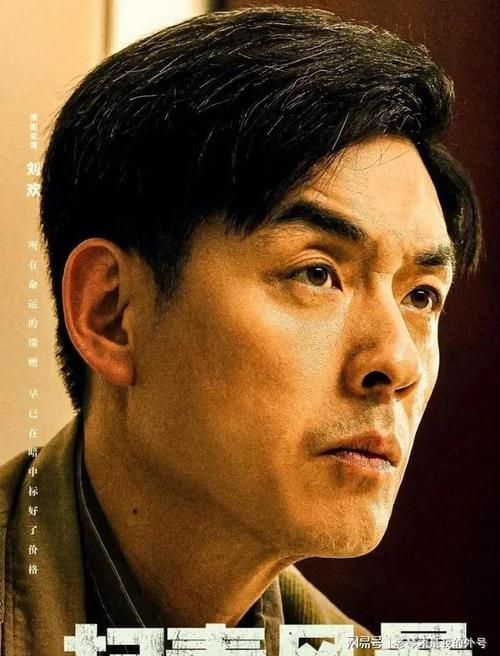

“干我们这行,镜头对准别人久了,就很少有人愿意回头看看镜头后面的人了。”这是刘欢在一次媒体沙龙上说的话。提起“央视记者刘欢”,多数人脑海里会跳出焦点访谈里的严肃面孔,或是重大新闻事件中镇定自语的播报者。但如果你真正走进他的新闻轨迹,会发现那个被千万观众熟悉的“符号式人物”,藏着比镜头更鲜活的底色。

从“追风少年”到“新闻老兵”:他的镜头里有“不务正业”的执着

2008年,刚入职央视的刘欢,被分配到社会新闻部。带他的老记者总说:“小刘,你得学会‘接地气’,别总端着记者的架子。”那时的他,揣着录音笔跑遍了北京的大街小巷,从胡同里修鞋匠的晨光,到早市上小贩的吆喝,每天都有写不完的民生故事。

“但那时候总觉得缺了点什么。”刘欢在一次采访中回忆,直到2011年,他跟随扶贫采访组去了甘肃定西。黄土高坡上,孩子们每天要走四小时山路上学,教室的墙皮掉得能看见砖块,可班主任却在黑板上方贴着一句话:“山里的娃,也能飞出金凤凰。”那天晚上,他在窑洞的土炕上写稿,眼泪滴在了键盘上。

“后来我就跟领导说,我想做‘慢新闻’。那些不被头条关注的角落,藏着中国最真实的心跳。”从此,他的采访包里多了两样东西:一个给山区孩子带糖果的口袋,一个用来记录口述史的笔记本。有人笑他“不务正业”,说央视记者就该追着“大事件”跑,他却说:“新闻的温度,不在于标题多大,而在于读者能不能从文字里闻到泥土味。”

2016年,他做的大山里的幼儿园系列报道,火了。镜头里,老师用废弃轮胎给孩子做秋千,用玉米粒教数数,最感人的是一个小女孩的画:“我的老师是太阳。”这组报道不仅让他拿了新闻奖,还让无数网友主动联系他想要捐赠物资。有人问他:“你是不是早就算好了这样能博眼球?”他摇头:“我从没算过这些,我只知道,当那些孩子的眼睛盯着镜头时,你没法让他们失望。”

当“提问者”变成“倾听者”:他的采访本里藏着“不专业”的温柔

“刘欢老师的采访,像跟拉家常。”这是很多受访者对他的评价。在业内,记者的“专业”常被定义为犀利的追问、精准的切入,但刘欢偏要走“不专业”的路子。

2020年,他采访一位在疫情中失去女儿的医生。按照惯例,这种问题该直奔主题,可他却在开场时聊起了对方喜欢的京剧。医生愣了一下,说:“我以前总带女儿去听锁麟囊,她最爱那句‘一霎时把七情俱已昧尽,参透了酸辛处泪湿衣襟’。”那天,两人从京剧聊到人生,医生的眼泪在镜头前没掉,采访结束却抱住了他:“谢谢你,让我觉得我女儿没被忘记。”

“很多人问我为什么总问些‘无关紧要’的问题,但我觉得,好记者首先要是个好‘人’。”刘欢说,他曾采访过一个拾荒老人,问得最多的不是“生活多苦”,而是“您今天收到的最好东西是什么”。老人从怀里掏出一个皱巴巴的苹果:“是小学生放学塞给我的,说爷爷吃,甜。”

这样的“不专业”,让他成了受访者最信赖的“树洞”。有个企业家曾跟他说:“刘记者,我跟你说的这些,连我老婆都没说过。”他笑:“因为镜头是冷的,但人心里有火,你得蹲下来,才能看见那团火。”

镜头内外:那个“爱较真”的刘欢,也有着“烟火气”的柔软

生活中的刘欢,和电视上判若两人。他不抽烟不喝酒,唯一的爱好是去菜市场砍价。“阿姨,这菠菜看着不新鲜啊,能不能便宜两毛?”穿着夹克衫、骑着共享单车穿梭在胡同里的他,总被邻居当成“胡同串子”。

但只要提起新闻,他立马变得“较真”。去年,他做一档关于非遗传承的报道,为了拍好苏绣的细节,在苏州拜了老师学针法,手上磨出了好几个茧子。“观众要是看不懂针法的精妙,那就白拍了。”他还为了一组农民工子女的报道,在工地上住了半个月,每天跟孩子们一起吃盒饭,听他们讲心里的委屈。

“有人说你没必要这么拼,你图什么?”有年轻记者问他。他指着办公桌上相框里的一张照片——那是他采访过的第一个山区孩子,如今考上了大学。“我图多年后,他们能骄傲地说:‘那个拍过我的刘叔叔,他说过我们的故事有人听。’”

写在最后:新闻不止是“报道”,更是“记录时代的人”

采访快结束时,我问刘欢:“做了二十年记者,你觉得自己最大的成就是什么?”他想了想,指着窗外:“你看那栋楼,顶层有个小窗,以前那里住着一个捡废品的老太太,我现在还跟她有联系。前几天她打电话说,孙子考上大学了,让我有空去喝喜酒。”

“这就是我的成就。”他语气轻柔,眼里却有光,“新闻不是冷冰冰的文字,它是有温度的。我们记录的每一个普通人,都在书写这个时代最动人的注脚。”

从胡同深处到黄土高坡,从重大事件到民生小事,刘欢用二十年告诉世界:好的记者,不该只是时代的“记录者”,更该是“陪伴者”。当你在电视上看到那个沉稳的央视记者时,或许可以想想——在镜头之外,他正蹲在某个街角,认真倾听着属于每个人的故事。

因为对他而言,新闻的生命,从来不在头条里,而在那些被记住的、鲜活的、滚烫的人生里。