最近刷到个挺有意思的事儿:不是顶流明星发新歌,也不是综艺里炸裂的舞台,而是一个叫刘欢佳的普通员工,在中建八局华北局的一场内部活动上唱了首歌,结果直接冲上了本地热搜评论区。有网友说“听着眼泪差点掉下来”,有人喊“这嗓子不该埋没在工地上”,还有人扒出她的日常——白天是项目部的技术骨干,晚上对着手机练声,朋友圈里晒的不是打卡景点,是凌晨三点的施工图纸。

这事儿有意思在哪?一个在建筑系统上班的“刘欢佳”,怎么就突然成了“全网想翻牌”的素人?

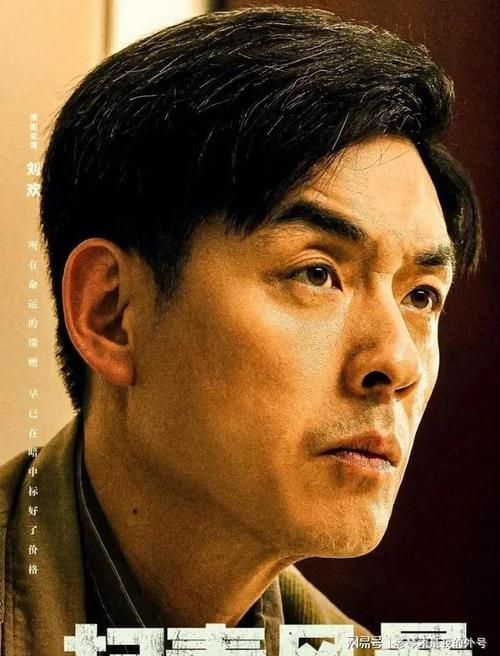

你敢信?唱星辰大海的她,刚从工地调研回来

先说说刘欢佳是谁。中建八局华北局,这名字听着就带着“基建狂魔”的硬核气息——他们手上的项目不是摩天大楼就是国家场馆,普通人对他们的印象,大概是安全帽、反光衣,和工地上轰鸣的机械。而刘欢佳,就是这“硬核”团队里的一个“软存在”:95后,在公司的成本管理部上班,同事们说她“做事比钢筋还结实”,写报表算数据能熬通宵,可谁也没想到,她私下里藏着副“金嗓子”。

这次让她火起来的,是公司年会上的一段清唱。视频里她穿件朴素的白衬衫,刚从项目现场赶回来,头发还有点乱,上台时还紧张地搓了搓手。没伴奏,也没花哨的灯光,她张嘴唱的是星辰大海,那声音像突然破了土的泉水——清亮,带着点毛茸茸的真诚,又藏着一股子不服输的劲儿。“每种色彩,都应该盛开,别让青春,等尘埃……”唱到“等尘埃”三个字时,镜头扫过台下,坐着不少跟她一样的工装同事,有人举着手机拍,有人跟着小声哼,眼圈红了一片。

后来有网友扒出,她唱完就匆匆下场了,因为第二天一早还要跟车去天津某个新项目做成本核算。有人说她“可惜了这么好的嗓子”,她却在回复里写:“在工地长大,总觉得这些钢筋水泥像老家山里的石头,看着糙,摸着有温度。唱歌对我来说,就是给这些‘石头’加点光。”

为什么是“刘欢佳”?我们缺的不正是这样的“反差感”吗?

这事儿发酵起来,总有人说“又是一场作秀”,可看看评论区,你会发现大家真正在意的,从来不是“会不会红”,而是她身上那种“拧巴劲儿”。

现在的娱乐圈,不缺精致完美的偶像,也不缺刻意卖惨的素人,但缺刘欢佳这样的“非典型”:她不凹人设,没团队运作,连采访都带着点工地口的直爽。有网友问她“有没有考虑过当歌手”,她回:“我五音不全啊,就是爱瞎哼哼。”被夸“声音有故事”,她又说:“故事都是爹妈给的,生活里的苦乐,比歌词写得明白。”

更难得的是她身上的“扎根感”。中建八局华北局的人都知道,这行没有“朝九晚五”,项目在哪人就在哪。刘欢佳朋友圈里,最新一条是凌晨两点的项目部办公室,配文“成本明细终于对齐了”,下面同事评论“刘姐牛逼,明天请你喝冰美式”。翻翻半年前的记录,她在内蒙古待过三个月,晒着草原的日落,写着“风沙大,但心净”。这种“把日子过成诗”的踏实,恰恰戳中了现在很多人的痛点——我们总在追求“闪闪发光”,却忘了“好好生活”本身就是一种本事。

就像有网友说:“以前觉得娱乐圈离工地太远,现在发现,能唱星辰大海的人,本来就在‘建造星辰大海’的地方。”你去看她唱的视频里,弹幕飘得最多的是“致敬每个平凡岗位上发光的人”“这不比那些选秀催泪多了吗?”——原来大家要的不是“偶像”,是“真实”;不是“完美”,是“带着泥点的干净”。

其实,我们早该有这样的“全民破防”了

这几年,关于“素人爆红”的讨论很多:有人靠翻唱一首老歌翻红,有人靠短视频里的生活片段出圈,但像刘欢佳这样,带着“央企员工”标签、唱着“建设者之歌”走红,还真不多见。

为什么她会让大家“破防”?或许是因为她的声音里,有我们熟悉的“生活颗粒感”。那些在工地上挥汗如雨的人,在办公室加班到深夜的人,在田间地头辛勤劳作的人——他们从来不是故事里的“配角”,本身就是故事的主语。刘欢佳的歌声像一面镜子,照见了我们身边无数个“刘欢佳”:他们可能不善言辞,却总在用自己的方式发光;他们可能没想过“成名”,却用最朴实的坚持,撑起了这个世界的底色。

说到底,娱乐圈从来不缺流量,缺的是能让人记住的“人味儿”。刘欢佳的“火”,不是偶然的“运气”,而是无数个像她一样的普通人,用认真和热爱堆出来的“必然”。就像她唱的那句“向前跑,迎着冷眼和嘲笑”——你看,那些在生活里埋头奔跑的人,从来都不缺让世界看见的力量。

最后突然想到,她唱星辰大海时,背景屏幕上刚好放的是他们公司承建的一个体育馆,灯光打在穹顶上,像真的星星一样亮。或许这就是最好的隐喻:我们每个人,都在自己的一方工地上,建造属于自己的“星辰大海”。下次再刷到“刘欢佳”,别只盯着她嗓子,记得看看她眼里的光——那可是比镜头更亮的东西。