深夜加班的写字楼里,有人把耳机音量调到刚好盖过键盘声,循环播放的从头再来;高考后的夏天,毕业生聚会的KTV里,好汉歌的合唱总能把气氛推向顶点;就连菜市场卖菜的阿姨,可能都会一边剁着排骨,一边哼着“大河向东流” —— 刘欢的音乐,好像从不像流量爆款那样声势浩大,却总能在某个不经意的瞬间,穿越人群,稳稳落在你心里。

他的歌为什么“耐听”?因为每一首都藏着对“人”的真诚

刘欢的音乐,从不是“为写而写”的产物。你听好汉歌,那句“大河向东流,天上的星星参北斗”,没刻意玩高级和弦,也没堆砌华丽的辞藻,却像梁山好汉的吆喝,带着江湖气,更带着烟火气。1998年拍水浒传时,导演需要一首能让人一听就想起“替天行道”的歌,刘欢琢磨了好久:既然是平民英雄,就不能用太“飘”的旋律。他蹲在钢琴前,反复试验节奏,最后干脆用了民间小调的骨架,加上摇滚式的鼓点,反而唱出了“替天行道”的豪迈与亲切。

而千万次的问,原本是为北京人在纽约写的。90年代初,大批国人怀揣梦想出国,却在现实中撞得头破血流。刘欢没有停留在“国外好”的浮光掠影,而是用“我曾走过许多地方,把土拨鼠放在我身旁”的歌词,道出了游子对故土的眷恋,对迷茫的质问。后来很多听众说,第一次听这首歌时,正处在人生的岔路口,那句“世间自有公道,付出总有回报”,像一双手,轻轻扶了他们一把。

他的“厚重”,是“活过”才有的底气

有人评价刘欢的歌“像老茶”,初尝可能觉得平淡,回味却满是滋味。这种“厚重感”,其实是他几十年人生经历的自然沉淀。

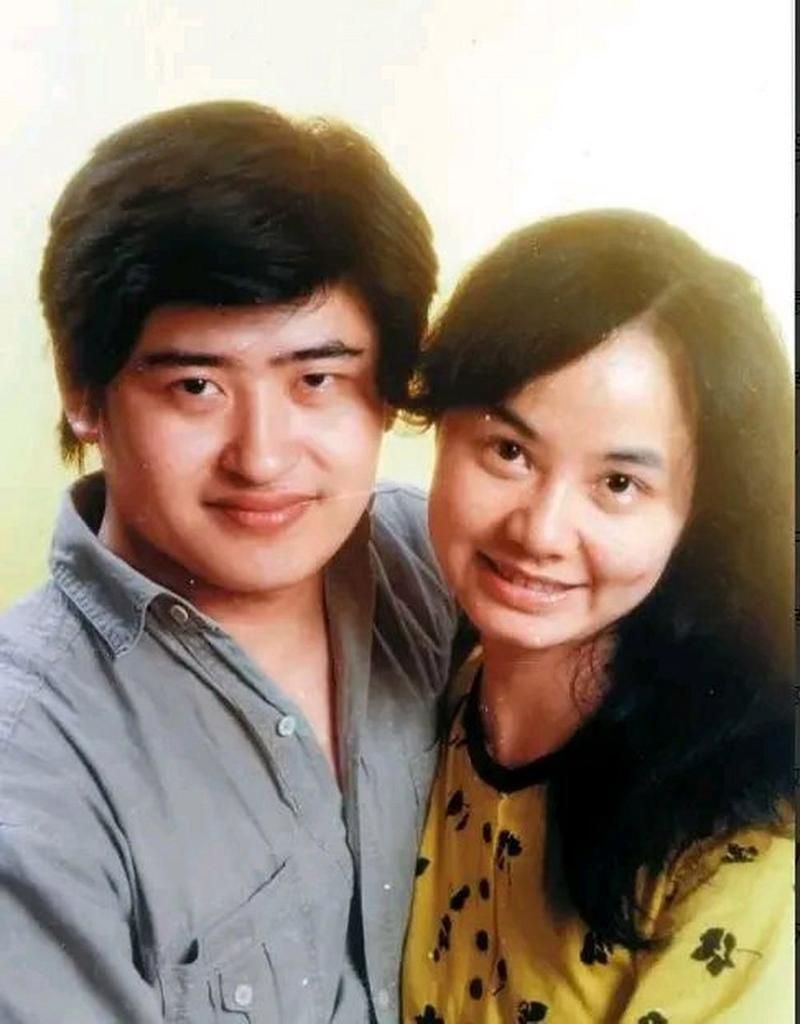

他知道“高处”的滋味,也知道“低谷”的重量。90年代,他的弯弯的月亮火遍全国,成了“国民歌手”,却也因此被过多的演出和采访裹挟,甚至生了场大病。后来他慢慢减量,把更多时间留给家庭和思考,直到2013年唱甄嬛传的凤凰于飞,歌词“旧梦依稀,往事迷离,春花秋月里”里,藏着他半生对名利、对得失的通透。

他也懂得“平凡”的可贵。去年有次直播,他突然聊起自己年轻时在铁路文工团的日子,说每天排练完去食堂抢包子,溅在身上的油渍比舞台妆还显眼。“那时候觉得苦,现在回头看,那是最踏实的日子。”他笑着说,眼里有光。这种从烟火里走出来的真诚,让他的歌少了“明星光环”,多了“邻家大哥”的亲切,让人觉得“原来他也曾和我一样,在生活里摸爬滚打”。

为什么现在的人,更需要“刘欢式”的声音?

我们这个时代,不缺“快消品”音乐——今天火的副歌,明天可能就成了短视频BGM,后天就被遗忘。但刘欢的歌,却能跨越三十年,依然被反复播放,或许正是因为他唱的从来不只是“旋律”,更是“人心”。

你听从头再来,不是为了励志,而是当你被生活打倒时,需要一句“心若在梦就在,天地之间还有真爱”来告诉自己“没关系,还能再来”;你听亚洲雄风,不是为了“宏大叙事”,而是想起90年代中国体育崛起时,那种“中国人也能行”的自豪;就连近两年他参加综艺,唱孤勇者,很多人说“刘欢一开口,才懂什么叫‘孤勇’”——不是刻意的嘶吼,而是用生命的厚度,把“爱你孤身走暗巷”的孤独与坚定,唱进了每个普通人的心里。

就像有老歌迷说的:“刘欢的歌,不是‘放给全世界听的’,是‘放给正在挣扎的人、刚刚起步的人、怀疑自己的人听的’。他的声音里,有力量,但没有说教;有温度,但没有煽情。”

所以,“为我播放刘欢”到底在播放什么?或许是我们对“真诚”的渴望,对“沉淀”的向往,对“不管时代怎么变,有些东西始终在”的笃定。

下一次,当你感到疲惫或迷茫时,不妨也点开一首刘欢的歌。或许你会发现,他的声音从来不是“解决问题的答案”,而是“陪你走过这段路”的陪伴。

那么,此刻,你想听哪一首?