前几天刷到一个视频,差点把我手机都扔了——屏幕里是个扎着冲天小辫的男孩,肉嘟嘟的脸蛋还沾着点饼干渣,站在客厅中间,小手攥成拳头放在嘴边,奶声奶气地唱“大河向东流啊,天上的星星参北斗”。不是动画片儿主题曲,也不是网络神曲,是刘欢老师的好汉歌!

更绝的是,这孩子才两岁多,音调居然跑得没几步,尾音还拽着股认真劲儿,像模像样地跟着节拍点头。评论区直接炸了:“这确定不是人类幼崽?刘欢听了都得收徒吧?”“我三岁侄子还在念‘abc’,人家已经在挑战国民级金曲了。”

但看着孩子妈妈在后台偷偷抹眼泪的视频,我突然觉得,这件事没那么简单。所谓的“天赋异禀”,背后可能藏着我们这些当父母的,最容易忽略的“音乐启蒙真相”。

第一眼惊艳:两岁孩子唱刘欢,到底“难”在哪?

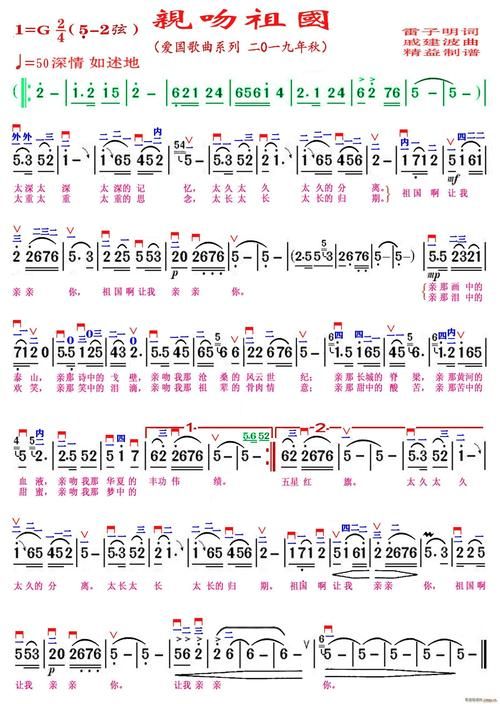

有音乐老师朋友看完视频给我算了一笔账:“刘欢的歌,对成年人都是考验。比如好汉歌的音域跨度从低音的‘5’到高音的‘2’,换气点密集,还得带叙事感。别说两岁,很多小学生都唱不下来。”

但这个两岁娃娃偏唱下来了,虽然吐字不清,旋律也有点“自由发挥”,但那种对节奏的本能抓握、对情绪的模仿,完全不像这个年龄该有的“成熟”。更逗的是,唱到“嘿咻嘿咻呛咚哩个呛”,还会踮起小脚丫,挥舞着小拳头,活脱脱个小“梁山好汉”。

网友们的反应更真实:有人羡慕“这是基因变异了吧”,有人酸“别人家的孩子,果然是用来伤害普通人的”。但真要说“天赋”,可能没我们想的那么玄乎。

拆开看:不是孩子“超常”,是家长“用对了心”

仔细看那个视频的配文,妈妈写了一句:“从三个月大起,每天听刘欢的歌吃饭、哄睡,现在会跟着哼了,还会自己‘加动作’。”

这句话,可能藏着所有“音乐神童”的密码——不是孩子“天生会唱歌”,是环境把音乐“刻进”了DNA里。

想起我之前采访过的一个儿童合唱团指挥,她说:“现在很多家长问‘我家孩子有没有乐感’,我反问‘你家孩子多久能听到一段旋律,就会跟着晃脚?’。90%的家长说‘很少’,但那些从小喜欢音乐的孩子,都是在‘无意识浸润’里培养出来的。”

比如这个两岁的娃娃,三个月大就开始听刘欢的歌,那时候他听不懂歌词,但大脑已经在捕捉旋律的起伏、节奏的快慢。等他会说话了,那些听过千百次的旋律自然就“冒”了出来——就像我们会不自觉地哼广告歌,不是因为多有天赋,是因为听得太多了。

再比如孩子自己“加动作”:两岁的孩子模仿能力最强,他看到的刘欢唱歌,可能是舞台上的昂首挺胸、手势坚定,所以他也会学着挥拳头、踮脚。这不是“表演欲”,是音乐带来的“身体记忆”,说明音乐已经让他产生了情绪共鸣。

被忽略的真相:比起“唱得好”,我们更该在意孩子“爱不爱”

说实话,看到这个视频,我第一反应不是“这孩子以后是歌唱家”,而是“这孩子好快乐”。镜头里的他,眼睛亮晶晶的,唱到忘情还会自己笑出声,完全不是“被家长逼着练”的状态。

这才是音乐启蒙最该有的样子——不追求“唱得多准”,而是让孩子觉得“音乐很好玩”。

我身边有个朋友,女儿五岁,钢琴学了三年,现在看到钢琴就哭。朋友很委屈:“我花了那么多钱请名师,她为什么就不喜欢?”后来才知道,每天练琴前,朋友都会说“不好好练琴,以后就没出息”,孩子把练琴和“压力”“指责”绑在一起了。

反观这个两岁的娃娃,他唱刘欢,没有“任务”,没有“考核”,就是觉得“这个歌好听”“跟着唱很开心”。这种“无目的的快乐”,才是音乐启蒙的种子。就像刘欢老师在一次采访里说的:“音乐不是为了培养家,而是为了滋养人。让孩子在歌声里找到快乐,比让他考多少级都重要。”

最后想说:每个孩子都有“音乐高光时刻”

其实这个视频里最打动我的,不是孩子唱得多好,是妈妈那句:“我没刻意教,就是自己爱听,顺便放给他听。”

现在的家长太容易焦虑了,看到别人孩子会弹钢琴、会唱歌,就赶紧给孩子报班、买乐器,生怕“输在起跑线上”。但忘了最好的启蒙,从来不是“教”,而是“带”。

你平时爱听周杰伦,孩子可能会跟着哼七里香;你常听莫扎特,孩子会跟着摇篮曲拍手;你没事在家哼几句老歌,孩子会扭着小身体跟你“和音”。这种“不刻意的浸润”,才是孩子眼里“音乐的样子”。

所以啊,别再盯着“两岁孩子能不能唱刘欢”了。每个孩子都有自己的“高光时刻”,可能是偶然哼跑调的一句,可能是听到音乐拍手的一瞬,可能是抱着玩具娃娃“开演唱会”的一刻——这些闪光点里,藏着他们与音乐最初的缘分。

重要的是我们能不能蹲下来,认真听他们的“跑调歌”,为他们的“即兴舞”鼓掌。毕竟,能让音乐成为孩子一生的朋友,比让他成为“下一个刘欢”,更重要,不是吗?