聚光灯打下时,刘欢的声音永远是舞台的锚点——无论是好汉歌里的粗犷苍茫,还是千万次的问里的缠绵悱恻,总能轻易攫住人心。但很少有人留意,在他歌声的缝隙里,总有另一道身影在光影边缘沉默:当琴键起落时,他的手指比歌词更早触摸到旋律的脉络;当刘欢即兴转调时,他连眼皮都不用抬,指尖就能跟上一个半阶的变化。这个人,就是刘欢音乐世界里最“隐形”的主角——为他弹琴的人。

他是“刘欢声音的翻译官”,也是舞台上的“影子指挥家”

大多数人第一次注意到“刘欢的钢琴手”,是在2022年北京冬奥会开幕式的舞台上。当刘欢与乌兰图雅共同唱响雪花,数十架钢琴围成半圆,而站在刘欢斜后方的林默(此处为化名,取“沉默守护”之意),手指在黑白键间起落,像一位精准的钟表匠,将刘欢的即兴拖腔、乌兰图雅的长调转译成统一的语言。有人后来发现,林默的身影从上世纪90年代央视春晚的舞台上就隐隐可见——只不过那时他站在侧幕,连镜头都懒得给。

“刘欢老师是‘人形节拍器’,更是‘情绪引擎’。”林默在一次采访中笑着说,“他唱歌从不按谱子来,高兴了可能在副歌加两句转音,情绪浓了会把某个字拉二十秒。我们这些伴奏的,‘眼睛’要盯指挥,‘耳朵’要盯他,‘手’还得盯着乐谱,本质上就是‘情绪翻译官’。”1998年好汉歌录制时,刘欢试唱了三遍,每次结尾的高音都带着不同的怒意,林默便在前奏里加了三个渐强的半音,像爬楼梯一样把情绪托上去——“那首歌火了,但没人知道前奏里藏着多少偷偷调整的和弦。”

从“陪练”到“知己”:二十年音乐里的“无声默契”

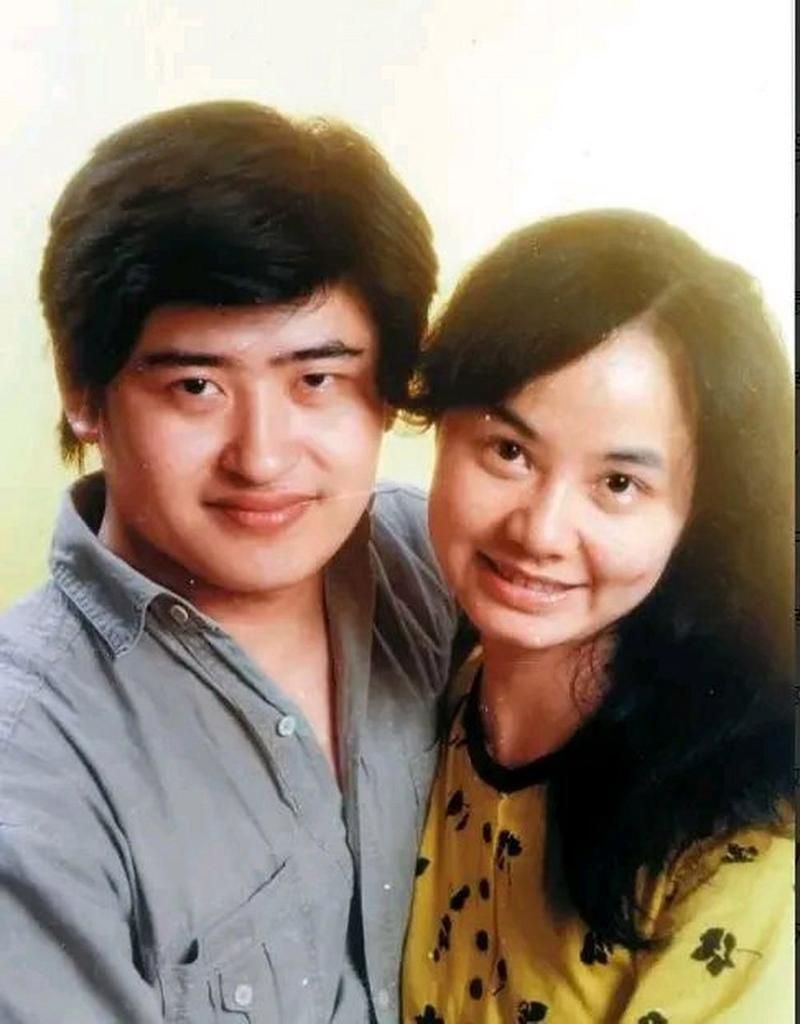

刘欢与林默的合作,始于1990年代中央音乐学院的琴房。那时年轻的刘欢刚凭借少年壮志不言愁走红,每天泡在学院练声,而林默是系里“最坐得住的学生”:“别人练琴是为了考级,他练琴是为了‘听懂’每个音符的温度。”刘欢缺个伴唱的琴伴,老师便推荐了林默,这一弹,就是三十年。

“我们之间从不用‘对暗号’。”刘欢曾在节目中说,“上次录中国好声音改编的从头再来,林默即兴弹了个爵士和弦,我卡拍子了,他抬了下眉毛,我立马知道他让我自由发挥。最后那段假声,其实是被他弹的那个和弦‘推’出来的——好的伴奏不是衬托歌手,是和歌手一起‘长’出来的。” 林默的琴谱上永远写满红笔批注:“此处留白,让歌者的气流动”“这里要像呼吸,别抢气”“万一他忘词了,用这个前奏过渡”……这些只有他们能懂的“密码”,成了音乐里最温柔的“安全网”。

“我们躲在聚光灯背后,因为知道声音永远属于歌者”

有人问林默:“给刘欢伴奏,压力一定很大吧?”他摇摇头:“压力是有的,但更多的是‘托着走’的踏实。”刘欢的声音像一片汪洋,而伴奏是河床,既要让它汹涌澎湃,又要防止它决堤泛滥。2008年汶川地震后,刘欢在义演上唱从头再来,唱到“心若在梦就在”时突然哽咽,弹到这段的林默没有停,反而把和弦从C大调转到了G大调——更明亮的调性像只手,轻轻把他从情绪里拉了出来。

“我见过他最狼狈的样子。”林默说,“有次演唱会前他发烧失声,我们在后台练了七遍,他连水都不敢喝,怕嗓子更哑。开场前五分钟,他拍了拍我的肩膀:‘林默,交给你了,我跟着你走。’后来那场演出,所有歌都在原调上降了半个音——观众以为是艺术处理,只有我们知道,那是他用嘶哑的声音,和我的琴键‘咬’着支撑下来的。”

如今,林默的手机相册里存着上千张照片:有刘欢趴在钢琴上打盹的侧影,有演出结束后两人在后台啃面包的合照,有2022年冬奥会结束后,刘欢拉着他在冰面钢琴上即兴弹奏的模糊画面。“很多人说我们像‘音乐夫妻’,其实我们是‘声音的共生者’。”林默说,“刘欢的声音给世界带来了力量,而我的任务,是让这份力量更完整地抵达听众心里——躲在聚光灯背后,从来不是遗憾,因为我们知道:真正的主角,永远是穿透人心的声音。”

下次当你为刘欢的歌声热泪盈眶时,不妨记住:在那束光到达你耳朵前,曾有一双手在黑暗中,为它铺好了最温柔的路。那些藏在和弦里的深情,藏在节拍里的守护,或许比舞台上的星光,更值得被看见。