要说华语乐坛谁最“不务正业”,估计很多人会先想到刘欢——当歌手的跑去当教授,当教授的又跨界演电影、做音乐剧,连综艺里露个面都自带“降维打击”的气场。但你要真说他“不务正业”,又有无数人跳出来反驳:“你看看他唱的歌,哪一首不是刻在华语音乐DNA里的?”

说到底,刘欢这“不务正业”的背后,藏着一个二十年来无人能替代的“中枢”角色——他不是流量明星,却总在关键时刻站在音乐的十字路口;他不刻意炒作,却总能让行业内外的人都竖起耳朵听他说话。这个“中枢”怎么炼成的?还得从那些被时光反复打磨的故事说起。

时代选中他:从胡同里走出来的“国民声音”

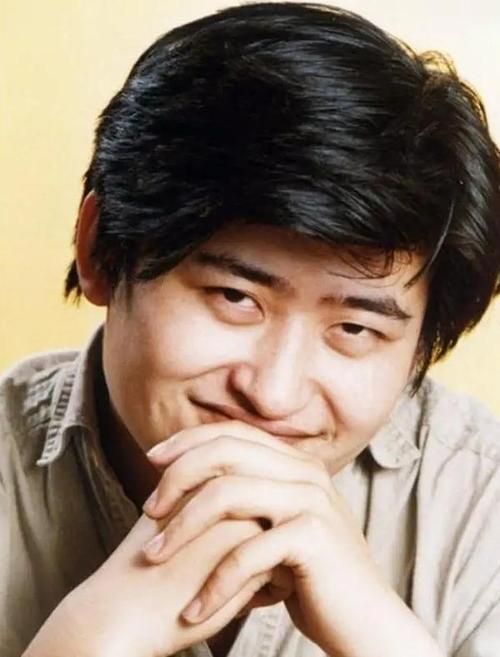

1987年的冬天,北京胡同里的录音棚里,一个留着寸头的年轻人盯着乐谱,手里捏着支烟,反复琢磨着那句“几度风雨几度春秋”。他刚为电视剧便衣警察唱完主题曲,导演觉得“味道对了”,可他自己总觉得差点什么。直到第二天凌晨,他蹲在录音棚门口,抽完第三包烟,突然吼出那句“金色盾牌,热血铸就”——那一刻,他把自己揉碎了,揉进了少年壮志不言愁里,也揉进了改革开放后第一代中国人的青春里。

这首歌火到什么程度?当时街上录歌的磁带,十盘有八盘开头是它;后来刘欢回忆,有次在国外演出,当地华人见到他,第一句话不是“刘欢老师好”,而是“您能唱一句‘金色盾牌’吗?”

那时的刘欢,其实没想过当“歌手”。他是国际关系大学的学生,主修法国文学,课余时间跟着老师学了几个月美声,纯属“半路出家”。但时代偏偏选中了他:改革开放的大门刚打开,年轻人心里憋着一股劲儿,却不知道怎么唱出来,而刘欢的声音——浑厚、坚定,带着点知识分子的书卷气,又藏着市井的真诚——刚好成了那个时代的“扩音器”。

弯弯的月亮出来时,有人说他“太文艺”;好汉歌火了,又有人骂他“瞎改编”。可你听好汉歌,“大河向东流哇,天上的星星参北斗”,哪一句是传统民歌?他把豫剧的甩腔、摇滚的爆发力、流行旋律的传播性拧成一股绳,硬是让“水浒精神”唱成了万人传唱的“国民神曲”。后来有人问他:“您总改别人的歌,不担心被骂?”他咧嘴一笑:“歌是死的,人是活的,能把老祖宗的东西让现在的人听懂,不比守着原样强?”

当起“音乐管道”:把世界的好声音引进来,把中国的好声音传出去

90年代,华语乐坛开始“睁眼看世界”:港台流行音乐涌入内地,欧美摇滚、爵士也成了时髦。不少人都一头扎进“全盘西化”,刘欢却琢磨着怎么当个“管道”——把国外的好东西引进来,也把中国的好声音传出去。

他成了第一个登上欧洲主流舞台的内地歌手。1990年,意大利世界杯主题曲主题曲需要多国语言版本,组委会找到他,让他用中文演唱意大利之夏。当时国内没人看好,觉得“世界杯跟咱们有什么关系?”可刘欢认真录了,还特意在结尾加了一段京剧念白,洋气的旋律里突然蹦出一句“啊——五环”,把老外都听懵了,却让全世界记住了这个会唱京剧的中国歌手。

后来他去美国学作曲,师从音乐大师大卫·查泽,老师问他:“你为什么来学?”他说:“我想把交响乐和咱们自己的民歌揉在一起,写出既有国际范儿,又有中国味儿的歌。”老师摇摇头:“那太难了,没人会做。”他没说话,两年后扛着一部写了十几个主题的交响乐总谱回来,其中一首百年沧桑,后来成了北京音乐节的压轴曲目——当交响乐团的弦乐响起,合唱团用中文唱出“一百年前我眼睁睁看着你离开”,台下坐着的外国音乐家全都起立鼓掌。

更“轴”的是他做音乐剧。2005年,他想把鲁迅的故事新编做成音乐剧,所有人都觉得“这玩意儿谁看啊?”他偏要试试:自己写剧本,亲自选角,为了找合适的演员,跑遍全国艺术院校,见到有潜力的年轻人就拉着聊“你觉得女娲该是什么样子的?”音乐剧暗算火了,他又琢磨着把敦煌的故事搬上舞台,连服装上的纹样都亲自去博物院查资料。有记者问他:“您做这些,是为了赚钱还是出名?”他当时正蹲在后台给演员补妆,头也没抬:“赚钱?我早不缺这点钱。出名?我都五十多了要这虚名干吗?就是觉得,这些好故事不唱出来,太可惜了。”

不做“流量偶像”,当行业里的“定盘星”

2012年,中国好声音请他当导师,所有人都等着看“音乐教授”怎么秀。结果第一期节目,他就把椅子转过去,对着学员问:“你唱这首歌,是想告诉别人什么?”后来他火了,不是因为点评犀利,而是因为他总说“别老想着飙高音,把故事讲明白比什么都重要”。

有个学员唱原来的我,技巧很炫,可刘欢听完没转椅子,等结束后说:“你嗓子很好,可我听着像在‘练声’,不像在‘唱歌’。你知道‘原来’两个字,有多少味道吗?是遗憾,是不甘,是‘要是当初能那样该多好’——你把这些唱出来,比飙十个高音都动人。”那期节目播出后,有人说他“太严格”,可转头看弹幕,全是“刘欢老师太懂音乐了”“原来唱歌是要讲故事的”。

后来他给年轻歌手写歌,从不收钱,就说:“你好好唱,别辜负了这首歌。”有次一个新人演员找他请教,他带着对方在琴房待了一下午,从发声方法讲到情感表达,最后说:“记住,观众不是傻瓜,你有没有用心,他们听得出来。”这些年,好声音歌手请他,他总推辞:“我得给学生上课,实在没时间。”可只要说“这次有年轻歌手需要帮助”,他立马腾出档期,比谁都积极。

时间是最好的“裁判”:为什么刘欢成了“不倒的中枢”?

二十年过去,娱乐圈换了一拨又一拨“顶流”,有人塌房,有人过气,刘欢却始终站在那里——不是靠着流量和数据,而是靠着那些听不厌的歌,那些被记住的点评,以及那份“把音乐当事业”的较真。

你说他“没流量”?可他只要发新歌,热搜上一定有他的名字,不是因为他买了多少广告,而是因为他写的是“刘欢式”的歌——认认真真琢磨旋律,踏踏实实讲人,你不用知道他的私生活,只要旋律响起,就能认出“这是刘欢的声音”。

你说他“太较真”?可正是这份较真,让他在浮华的娱乐圈里成了“定盘星”——当有人为了流量搞口水歌,他站出来说“音乐不能没有灵魂”;当有人为了炫技乱改经典,他摇头说“经典是老祖宗留下的宝贝,得敬畏”。

说到底,刘欢的“中枢”地位,从不是靠谁封的,而是靠时间一点一点磨出来的:他连接了不同时代的音乐审美,让老歌新唱有了价值;他融合了中西方的音乐元素,让“中国风”真正走向了世界;他扶持了无数年轻歌手,让这个行业“后继有人”。

你看他现在,还是那个会为了一句歌词蹲在录音棚抽烟的歌手,还是那个会为了学生作品熬夜改剧本的老师,还是那个在综艺里认真说“你们年轻人得把根留住”的长辈。二十年来,他把自己活成了华语乐坛的“中枢”——不是权力的中心,而是连接、传承与坚守的象征。

或许这就是答案:当一个行业把“流量”当万能钥匙时,总得有人守着“音乐”这把锁;当所有人都急着“出名”时,总得有人愿意“慢下来”做点实在事。刘欢,就是那个愿意“慢下来”的人——因为他知道,好的音乐,好的艺术,从来都经得住时间的考验。

所以下次再有人说“刘欢过时了”,你不妨反问一句:“能让二十年后的年轻人,依然愿意反复听歌、学歌、唱歌的人,怎么可能会过时?”