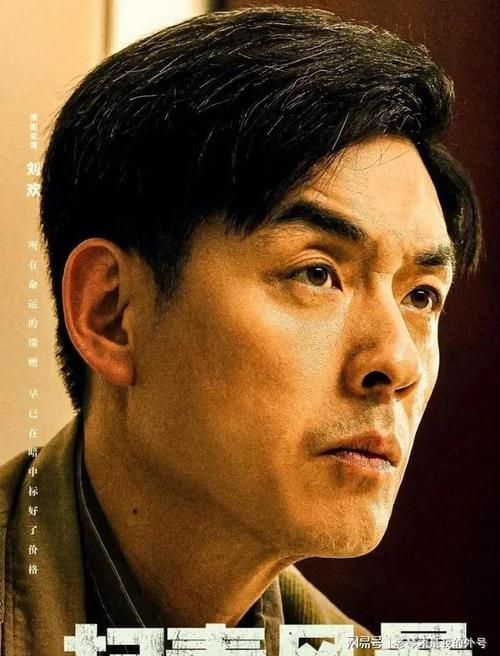

提到华语乐坛,刘欢就像一座绕不开的山——你或许能说出他好汉歌的豪迈、千万次的问的苍茫,甚至能跟着哼两句弯弯的月亮,但如果问你“他的歌到底难在哪”,很多人可能卡在“技术”“情感”或“味道”这几个词上,却怎么也说不透。

有趣的是,无论是实力唱将孙楠、韩磊,还是新生代顶流周深、单依纯,甚至跨界玩音乐的演员郭涛、张译,只要被问及“最佩服的歌手”,刘欢的名字总会高频出现。这倒底是为什么?他的歌,到底藏着什么让同行又爱又“怕”的魔力?

孙楠:他的歌是“体能测试”,更是“情感马拉松”

“刘欢老师的歌,不是‘能不能唱’的问题,而是‘唱不活得下来’的问题。”孙楠曾在采访里半开玩笑地说,“当年跟他一起录我是歌手,我选了弯弯的月亮,前奏一起我就心里发慌——他的版本像陈年的酒,越品越有劲,你得先把自己的‘棱角’磨平,才能碰得到那首歌的魂。”

他回忆自己练习刘欢的从头再来,“副歌部分三个八度,从低声部的诉说,到中声部的挣扎,再到高声部的爆发,每一个音都要有‘故事感’。刘欢老师教我,‘唱高音不是为了炫技,是情绪顶上来了,挡都挡不住’。这才是最难的地方——技术的门槛能练,但那种‘把经历揉进旋律里’的本事,是老天爷赏饭吃。”

韩磊:他唱的是“中国人的骨血”,不是“嗓子”

“唱刘欢的歌,你得先对上‘频道’。”韩磊的点评总是带着草原汉子的直爽,“他的歌里,没有小情小爱,都是‘天地’‘家国’‘岁月’这种大东西。比如好汉歌,你以为是吼?错!那是梁山好汉站在黄河边,喊给苍天听的不服。我唱向天再借五百年,总找不对他那种‘俯瞰天下’的胸怀,后来才明白,刘欢心里装着五千年历史,声音只是载体。”

他提到一次后台看刘欢排练,“那天他唱亚洲雄风,没开音响,就清唱,声场大到半个场馆都能听清楚。不是因为他音量大,是每个字都‘立’在那儿,像老松树的根,扎在土里,纹丝不动。这种‘稳’,是唱一辈子歌都练不出来的底气。”

周深:他让我明白“技术不是工具,是情绪的一部分”

作为新生代里被刘欢“点名表扬”的歌手,周深对刘欢的敬畏里多了几分亲近:“第一次听他唱凤凰于飞,我鸡皮疙瘩掉了一地。90岁的老人,声音里哪来那么多故事?他唱‘旧梦依稀,往事迷离’,不是在唱歌词,是在给你讲他爷爷的故事,讲他这几十年的风风雨雨。”

周深坦言自己曾经“沉迷技巧”,“总想着怎么飙高音,怎么转音华丽,直到刘欢老师说‘你的声音像羽毛,柔软是好事,但得有东西托着它’。我才明白,他那些看似‘简单’的乐句,比如千万次的问里‘千万里我追寻着你’,每个气口、每个颤音,都是跟着情绪走的——技术是给情绪打工的,不是老板。”

音乐教授:他不是“歌手”,是“活的音乐教科书”

除了歌手圈,刘欢在专业音乐领域更是“天花板”级的存在。中央音乐学院教授李 tells 在一次论坛上说:“刘欢的作品,是研究‘中国流行音乐如何与民族传统结合’的最佳范本。他的北京胡同里有京韵大鼓的韵律,从头再来里有秦腔的悲怆,天地在我心却又融合了美式流行的编曲逻辑——这不是‘拼接’,是骨头里长出来的东西。”

他特别提到刘欢的创作态度:“有人问他‘现在写歌还那么较真吗?’他说‘每个音符都得对得起听歌的人’。当年好汉歌用了三个月改编,光“大河向东流”这一句,他就带着团队跑了河南、陕西、山西,找民间艺人唱了上百个版本,最后才定了现在这个调子——这种‘死磕’,现在还有吗?”

说真的,刘欢的歌难在哪?

或许孙楠的答案最戳心:“他的歌,难在‘真实’。你不用心,就唱不活;你用力过猛,又显得假。得像熬一锅老汤,慢火炖,让所有的技巧、情感、阅历,都融进汤里,喝的人尝不出‘调料’的味道,只记得‘汤’的香。”

从少年壮志不言愁到巴黎圣母院,从爱如潮水的(哦不,这是张信哲的)——抱歉,从弯弯的月亮到我是歌手里的即兴改编,刘欢的歌就像一面镜子,照见每个歌手的“短板”:技术不够的,露怯;情感不真的,露怯;阅历不足的,还是露怯。

可为什么那么多歌手前赴后继挑战他的歌?大概就像周深说的:“唱刘欢的歌,不是在跟人较劲,是在跟自己较劲——想看看自己能不能触摸到,音乐真正的模样。”

而这,或许就是刘欢成为“天花板”的终极原因:他从不标榜“第一”,却让所有人知道,好音乐的标准,原来长这样。