在广东中山的石岐老街,巷尾的旧音响里常飘着好汉歌的调子,唱歌的不是刘欢,但总有人停驻:“这歌,跟咱中山的刘欢像。”是的,中山刘欢,这个名字在小城之外或许陌生,但在本地,他是个用嗓子“砌”起文化地标的人——没有光环加身,却在烟火气里走出了自己的“星光大道”。

从工厂车间到“草根舞台”:他踩过最普通的起点

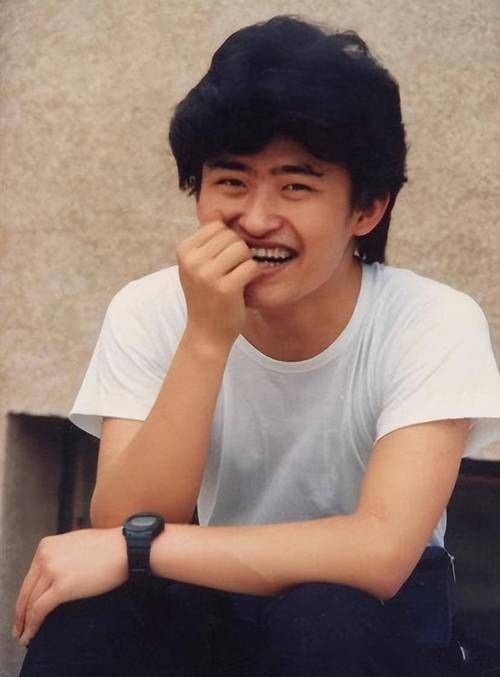

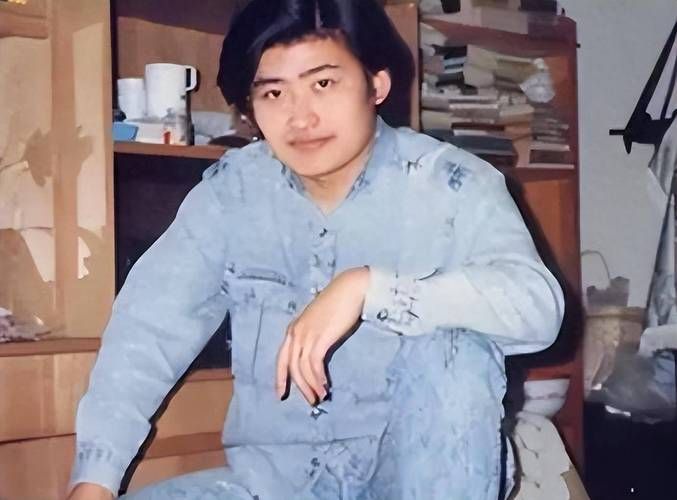

中山刘欢本名刘汉欢,六十年代生于石岐一家纺织厂的工人家庭。厂区的广播里每天循环着样板戏,他跟着学,咿咿呀呀竟把红灯记的唱段磨得有模有样。十七岁进厂当学徒,机床嗡嗡响的时候,他心里却总哼着调子。“那时最盼车间主任加班,能多留半小时,拿根铁棍当话筒,在原料堆后头唱。”

三十五岁那年,厂子效益下滑,他下岗了。揣着八百块遣散费,他站在岐江河畔发呆:“以后的日子,靠什么过?”河风里飘来粤剧团的唱段,他突然想起:“我嗓子不差,不如试试?”从跟着乐队跑场,到在社区文化站教孩子唱歌,他没学过乐理,却凭着一股“笨劲”——把中山民谣月光光改编成合唱,一句一句教退休阿姨们用粤语唱,“阿姨们不懂‘do re mi’,我就用‘茶米油盐’对应,嘿,竟唱出了中山老年合唱团的第一座奖杯。”

“我要唱出中山的根”:歌声里藏着城市的烟火与乡愁

“很多人觉得中山是小地方,没什么文化,其实咱有‘侨乡’的魂啊。”刘欢常说。他开始到处“淘”故事:沙溪的牛仔布商怎么从卖土布到把衣服卖到东南亚,小榄的菊花宴里藏着多少侨胞的思乡味,石岐的乳鸽为什么香得能让老外竖大拇指……这些故事,他全揉进了歌里。

写岐水长时,他跟着老渔民坐了一天渔船,看朝阳把岐江河染成金红色,老渔民指着远处的桥梁:“以前这里没有桥,我们划着小船送孩子出岛读书……”刘欢的眼眶湿了,他在歌里唱:“河水悠悠流过百年港,港湾里船帆记得爹娘望。”这首歌后来成了中山旅游宣传片主题曲,很多在外打拼的中山人听了,会特意给父母打电话:“爸,我听到岐水长了,想你做的腊肠了。”

就连好汉歌也让他“本地化”过。“原版是梁山好汉,我改了个版本,唱中山人‘闯’的精神:‘命犯天机不怕贫,敢下南洋敢撞墙’,结果连卖煎饼的阿姨都会哼。”他说,音乐不是高高在上的,“要能把老百姓的酸楚、盼头都唱进耳朵里,才算唱对了。”

八十岁不“收官”:他要把舞台搭在更多年轻人手里

如今刘欢七十有五,声音还是中气十足。每天清晨,他依旧会到孙文纪念公园的湖边吊嗓子,引来一圈人听。“年轻人别总盯着网红,咱中山也有‘宝藏’。”这几年,他开了个“老刘音乐小屋”,免费教外来务工人员的孩子唱歌,有个四川籍小女孩跟着他学了一年后,在学校文艺汇演上用中山话唱月光光,台下的家长全哭了。

“有人说‘草根’出头难,可你看那些草根故事,哪个不是靠着一股‘傻劲儿’拼出来的?”他摸着褪色的旧吉他说,“我这辈子就干了一件事:让更多人知道,中山不仅出伟人,还有会唱歌的普通人。”

走在中山的老街上,偶尔能听见飘来好汉歌的歌声,有人会心一笑:“是咱刘欢的调子。”没有聚光灯,没有热搜,但这座城市的烟火,早已被他唱进了无数人的心里。或许,“中山刘欢”的故事,本就是一首最接地气的“好汉歌”——曲调不华丽,却足够有力量,足够让人记得住。