1998年的夏天,一台14英寸的熊猫电视机里,正播着水浒传的片尾曲。镜头掠过梁山泊的烟波浩渺,一个中气十足的声音炸响:“大河向东流哇,天上的星星参北斗哇”——客厅里,我爸跟着吼了一嗓子,厨房里炒菜的我妈暂停了锅铲,连邻居家阳台晾的衣服都跟着“抖”了起来。那一年,我8岁,第一次知道:原来一首歌,能让整个街头巷尾都跟着“躁”起来。

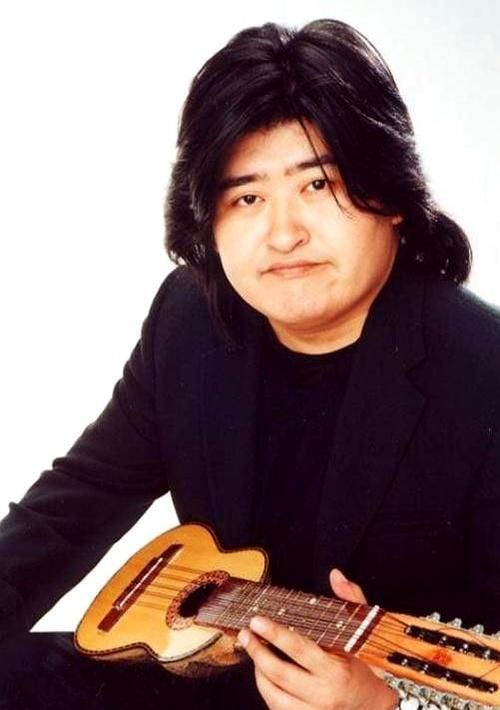

刘欢怎么写出这首歌的?不,是“捡”出来的

很多人不知道,好汉歌的创作,其实藏着点“无心插柳”的戏剧性。1997年,水浒传剧组找到刘欢,想让他写一首既有江湖豪气,又带民间味道的主题曲。可刘欢翻遍了剧本,发现原著里“好汉”们唱歌的桥段少得可怜,倒是在民间评书、山东梆子里,藏着不少“嘿哟一声吼”的野性子。

“不如把民间的‘土调子’揉进去吧。”刘欢带着团队跑到山东、河南,采风时听到村里的老汉唱挑担茶叶上北京,调子简单直白,却像块烧红的烙铁,烫得人心里发颤。他当场记下旋律,回到工作室连夜改:前奏加了一段唢呐,高音区用足了民族唱法的“甩腔”,副歌“路见不平一声吼哇”那句,干脆把方言的“儿化音”也嵌了进去。

没人敢想,这首“土到掉渣”的歌,后来会成为华语乐坛的“无冕金曲”。刘欢后来在采访里笑:“歌不是‘写’出来的,是‘长’出来的——长在老百姓的骨血里,碰到了,顺手捡起来就行。”

它凭什么“火”了20多年?因为唱的不是歌,是“活着的样子”

1998年水浒传播完,好汉歌的磁带被抢断货。走在街上,卖早点的用好汉歌招揽顾客,小学生广播体操里藏着“嘿嘿哈哈”,就连我爸单位的卡拉OK大赛,必须有好汉歌才能夺冠。那时我总问妈妈:“为什么这首歌大家这么爱?”我妈边择菜边说:“因为这歌里有‘劲儿’——出大力流的汉,要的就是这股不服输的劲儿。”

这“劲儿”,其实是时代的注脚。90年代末,下岗潮刚过,很多人揣着几十块钱闯北上广,白天在工地上搬砖,晚上住10人宿舍。好汉歌里“大河向东流”的奔赴感,“路见不平一声吼”的正义感,像一道光,照进了普通人灰扑扑的生活。后来我在大学里,听到同学在操场唱好汉歌:“酒干倘卖无吗?不!咱有酒就喝有肉就啃!”——那不是江湖,是年轻的热血,是“敢把日子过出花来”的张扬。

再后来,我成了打工人,加班到凌晨的出租屋里,点开好汉歌,跟着吼“管他是山高水深”,突然就哭了。原来这歌早就不是“好汉”的专属,是外卖小哥电动车后座的声音,是宝妈哄睡时哼的摇篮曲,是我们藏在心里,怕被日子磨平的“那口气”。

为什么现在听好汉歌,还是会起鸡皮疙瘩?

前阵子刷短视频,看到一个00后女孩在KTV唱好汉歌,染着粉头发,却把“大河向东流”吼得泪流满面。评论区里,70后大叔说“听着这调子,仿佛回到了夏天搬着小板凳看水浒传的晚上”,00后留言:“原来‘燃’不是用喊的,是用命唱出来的。”

是啊,现在的歌坛不缺“爆款”,缺的是能“长”在心里的歌。好汉歌没用任何AI修音,刘欢的破音(对,你没听错,副歌第一句“大河”那声,其实是破的),反而成了最真实的“人情味”;它没请流量明星,却靠着街坊邻居的口头传播,火成了“国民神曲”。

就像现在我的车里,依然会放好堵车时听歌单,榜首永远是它。红灯亮起,摇下车窗,跟着“嘿哟嘿哟吼”一声,后排的孩子问:“妈妈,这首歌为什么这么老还这么好听?”我笑着摸摸她的头:“因为它唱的不是英雄,是像你爸爸、像我一样,努力活着、用力活着的人呀。”

所以啊,好汉歌哪是一首歌?它是90年代的热血,是00后的叛逆,是30岁后的释然,是我们每个人心里,那条永远“向东流”的河。下次再听到“大河向东流”,记得跟着吼一嗓——那是刻在DNA里的,中国人的“豪气与温柔”。