前阵子刷到一条微博,有个00后博主发了段视频:KTV里,一群年轻人正跟着屏幕上的字幕唱童年,唱到“没有人能够告诉我”时,镜头切到角落——一个中年男生举着手机,跟着节奏轻轻晃,眼眶有点红。评论区里有人问:“这是你爸爸吗?”博主回复:“是我老板,他说那年春晚,刘欢在台上唱这句时,他正偷偷给老家打报平安电话。”

看得我鼻尖一酸。突然想起刘欢唱童年的画面——不是罗大佑原版的文艺疏离,也不是后来各种翻版的热闹喧嚣,是他站在1993年春晚的聚光灯下,穿件黑色西装,领带微松,手里的话筒仿佛攥着每个人的小时候。

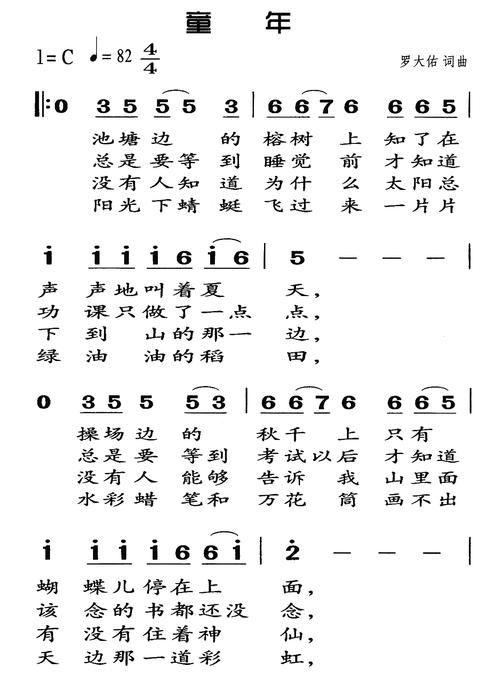

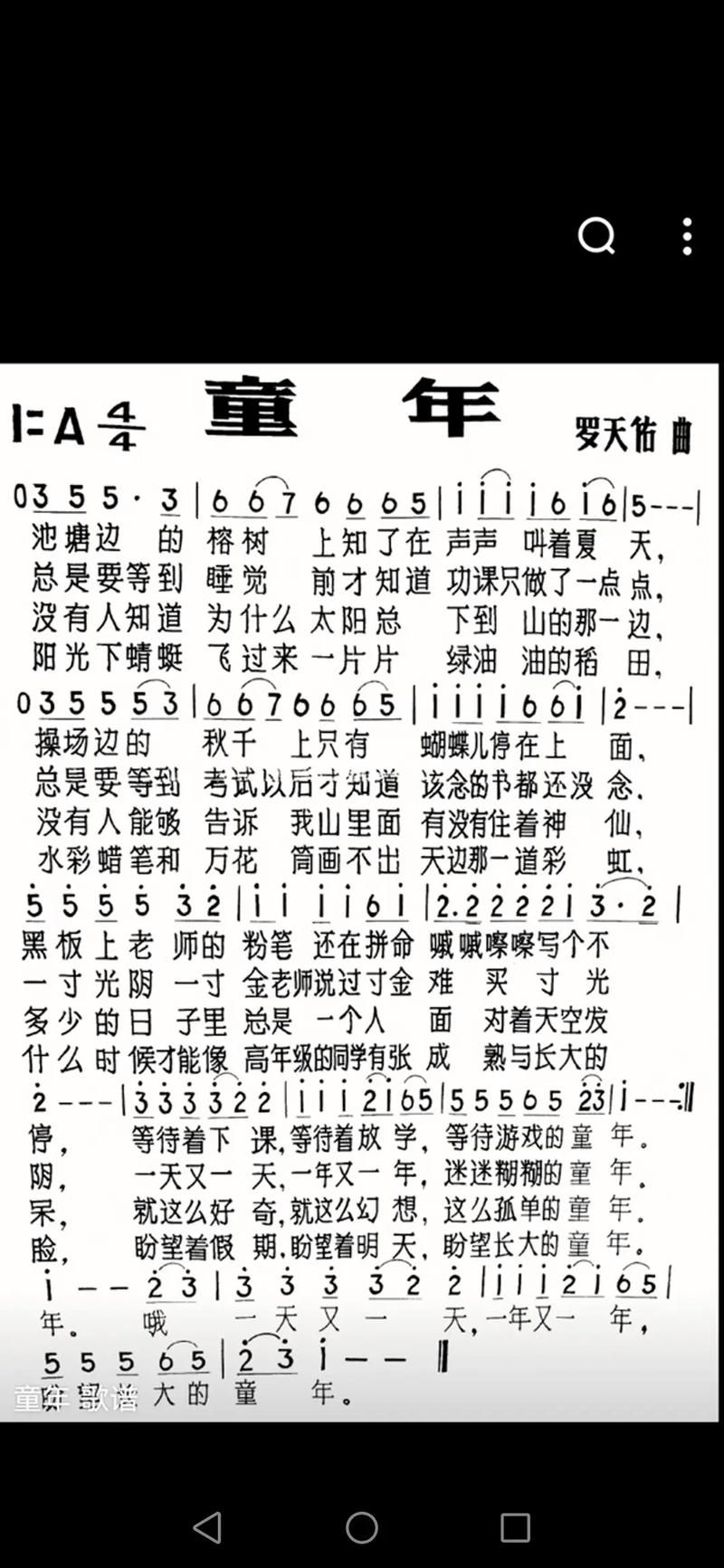

“池塘边的榕树上,知了声声声叫着夏天”——前奏一起,你猜怎么着?不管你是70后还是00后,手指头会不自觉地跟着打拍子。这些年听过太多版本的童年,可为什么偏偏是刘欢唱的,总能让在地铁里挤得汗流浃背的你,或是深夜加班改PPT的我,突然愣神,想起小时候院子里那棵老槐树?

有人说刘欢的童年像杯温吞的茶,初尝平淡,余味全是故事

其实最早听到这首歌,我还小,根本不懂什么“人生感悟”,只觉得刘欢的声音和平时不一样——不是千万次的问里那种撕心裂肺的呐喊,也不是好汉歌里扛着酒坛的豪迈。他唱“总是要等到睡觉前,才知道功课只做了一半”时,声音里像是带着笑,又有点无可奈何,像极了妈妈站在卧室门口,一边数落你贪玩,一边帮你掖被角的样子。

后来才知道,当年春晚导演选这首歌给刘欢,是有点冒险的。罗大佑的原版带着点都市人的孤独,像个穿着风衣、站在巷口抽烟的诗人。而刘欢,当时已经是“国民歌王”,唱的多是大气的、能掀起波澜的歌。让他唱这种“家长里短”的童年,会水土不服吗?

可刘欢偏唱出了“人味儿”。他没刻意飙高音,也没玩什么转音技巧,就是用他那醇厚的嗓子,一句一句“说”给你听。唱“福利社里面什么都有”时,尾音轻轻上扬,像小时候攥着几毛钱跑向小卖部的雀跃;唱“功课不太多”时,又带着点心虚,像是跟老师讨巧的小调皮。你知道他在讲一个故事,讲那个没有智能手机、没有补习班,却能在一棵树下坐一下午的童年。

为什么30年后,我们还在反复听刘欢的童年?

前几天跟一个90后同事聊天,她说:“每次工作压力大,就爱听刘欢版的童年。唱到‘水彩笔和万花筒’时,突然觉得小时候多简单啊,一块橡皮就能换同桌一天的作业。” 说完她自己笑了,“可明明现在的生活比小时候富足多了,为什么反而更怀念呢?”

或许我们都懂——刘欢唱的从来不只是“童年”,是那个“以为会永远不变”的最初。90年代初的春晚,电视还是稀罕物,一家人挤在沙发上看,爸爸会跟着“哦哦哦哦”的口哨声打拍子,妈妈会在“福利社”那段时,突然感叹“小时候真想吃块巧克力都难”。而刘欢的声音,就像一个时光机,把这些零碎的记忆、共通的感触,都揉进了旋律里。

这些年见过太多“快餐文化”,一首歌火三天,下一个热点就把它忘了。可刘欢的童年不一样,它像个老朋友,在你25岁加班的深夜里,在你35岁面对房贷的焦虑里,甚至在你60岁回忆往昔的黄昏里,轻轻拍拍你的肩,说:“嘿,别怕,大家都从那时候过来的。”

说真的,你有没有哪个瞬间,突然被刘欢的童年击中?

是某天收拾旧物,翻出小学时的日记本,歪歪扭扭写着“今天小明送我一块橡皮,真好看”时?是去年夏天带孩子回老家,他蹲在池塘边看蜻蜓,突然说“妈妈,我想在这里坐一会儿”时?还是加班到凌晨,走出办公楼,看到路灯下有对父子,孩子举着糖葫芦,爸爸正笑着揉他的头发时?

刘欢在采访里说过一句话:“好歌要有‘根’,根扎在人的心里,扎在岁月里。” 他唱的童年,根就扎在我们每个人的记忆里——那些没说完的悄悄话,没分享的半块橡皮,没实现的“长大以后要当科学家”的梦想。它不宏大,不深刻,却足够柔软,足够真实,足以让30年后的我们,在一个不经意的瞬间,突然红了眼眶,想起那个穿着白衬衫、在太阳光里奔跑的自己。

所以啊,下次再听到童年,不妨放下手机,跟着刘欢的声音,轻轻哼两句。或许我们怀念的从来不只是歌,是那个永远年轻、永远热泪盈眶的,自己的童年。