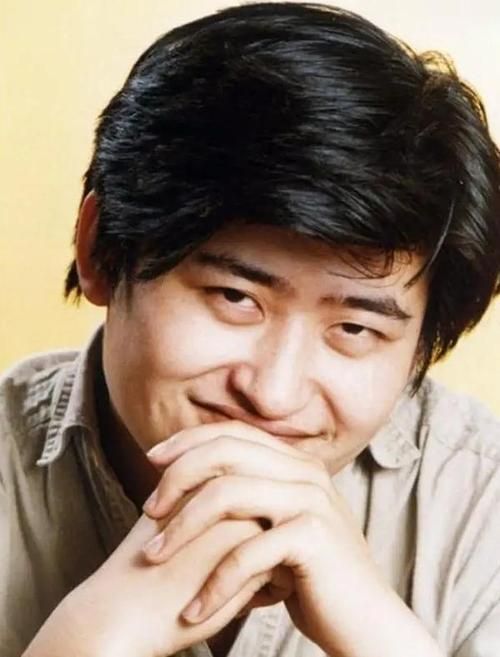

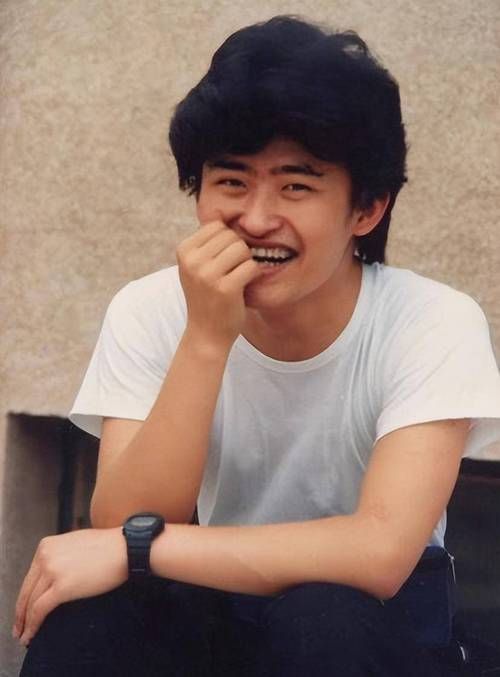

今年的上海春晚,舞台上星光熠熠——从海派民谣的悠扬到街舞炸场的动感,从戏曲演员跨界唱Rap到老戏骨用方言吟诵古诗,节目单像一张“文化混搭实验报告”,看得人眼花缭乱。但比起节目本身,更多人记住了坐在评委席的刘欢:他没有举手投足间的标准“导师范儿”,没有“我觉得你这次进步很大”的套路夸奖,甚至在一位年轻歌手唱完改编版茉莉花后,他推了推眼镜,慢悠悠说了一句:“你加了太多和弦,反而把江南水乡那种‘袅袅娜娜’的韵味给盖住了。”

这句话一出,弹幕直接炸了——“刘欢这是在‘挑刺’吗?”“春晚评委不是该多鼓励新人吗?”但转念一想:当舞台越来越“卷”,表演越来越“满”,我们是不是早该让“点评”回归它本来的样子——不是刻薄的批评,也不是敷衍的肯定,而是一面能照见“艺术初心”的镜子?

评委席上的“老法师”:从“技术流”到“懂人心”

刘欢坐上评委席时,不少观众嘀咕:“音乐教头来了,这届上海春晚的点评会不会太‘硬’?”毕竟在中国好声音这类舞台上,他常因“一针见血”的点评被贴上“严格”的标签。但这次,他似乎收起了“老法师”的架子,多了几分“老听众”的温度。

当一位沪语歌手用沙哑的嗓音唱起外滩的往事,刘欢没有直接评价唱功,而是问:“你小时候是不是在外婆的收音机里听过这首歌?这里‘转音’里的颤音,像不像老式留声机的沙沙声?”歌手愣了愣,点头说:“是啊,我家以前就有一台百乐门牌的收音机。”刘欢笑了:“对,就是这种感觉。音乐不是炫技,是让听的人想起自己的故事。”

那一刻突然明白:为什么刘欢的点评总能“戳心”——他从不孤立地看“声音”,而是把声音放在“人”和“文化”的坐标系里:唱茉莉花的歌手太在意“难度”,忘了民歌的本质是“邻家姑娘的哼唱”;唱街舞的小伙总想“动作更炸”,却忽略了舞蹈和音乐的共振应该像“心跳和呼吸”一样自然。他用几十年的音乐积累当“筛子”,筛掉的都是“为了表演而表演”的杂质,剩下的,是能让大多数人“共情”的内核。

当“春晚点评”变成“全民话题”:我们期待什么?

这些年,春晚的评委点评总容易陷入两极:要么是“你唱得真棒,继续加油”的“和稀泥”,要么是“这里气息不稳,那里情感不足”的“教科书式教学”。但刘欢的出现,好像打破了这种尴尬——他的点评里有“专业度”,却从不“端着”;有“批评”,却带着“理解”。

比如他对一位戏曲演员唱Rap的评价:“你把京剧的念白节奏放进Rap,这个想法比单纯的‘戏曲串烧’有意思多了。但下次试试别让Rap‘带着戏走’,而是让戏‘踩着Rap的拍子走’,就像戏台上的武生,不是跳得越高越好,而是落地得稳。”这种话,既肯定了创新,又指出了问题,更重要的是,把“专业”翻译成了“普通人能懂的话”。

或许我们早就厌倦了“非黑即白”的评判——要么捧上神坛,要么踩进尘埃。我们期待的点评,像一杯恰到好处的茶:苦里有回甘,浓而不刺喉。刘欢给的,正是这样一杯茶:他不是在“打分”,而是在“交流”;不是在“评判”,而是在“唤醒”——唤醒表演者对“初心”的敬畏,也唤醒观众对“艺术本质”的感知。

比“点评”更重要的是“被看见”的价值

上海春晚落幕了,刘欢的点评却还在被讨论。有人说“这才是音乐该有的样子”,也有人问“春晚需要这么‘较真’的评委吗?”但换个角度想:当舞台越来越像“大型秀场”,当表演越来越像“精密计算的商品”,恰恰需要这样的“较真”——不是为了“挑刺”,而是为了让每个站在台上的人记得:你之所以站在这里,不是因为“动作够炸”“音域够宽”,而是因为你心里有东西想唱,有故事想讲。

就像刘欢在结束时说的:“我们总说‘传承’,但传承不是把老东西原封不动地锁进盒子,而是让它活在今天的空气里,被人听见,被人记住。”这句话,不仅是对表演者的提醒,更是对我们每个人的提醒:无论是看春晚,还是过人生,别只盯着“热闹”,多看看那些藏在“技术”“形式”背后的“真心”——那才是最动人的部分。

所以,下次再看到有人“较真”地点评“这里不够好”“那里可以更好”时,别急着骂“苛刻”,或许该感谢他们:因为正是这些人,让我们的舞台,既有“流量”的热度,也有“质量”的深度。