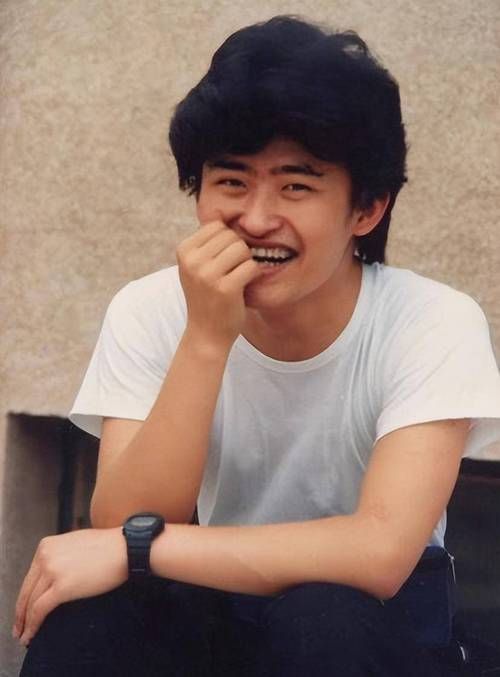

1987年的北京,中央乐团录音棚的玻璃窗上结了层薄雾。刘欢抱着吉他,对着谱子反复哼唱“苦涩的沙吹痛脸庞的感觉”,隔壁棚的李谷一老师探出头喊:“小刘,这句高音能不能往里收着点?咱们老百姓的歌,得是烫过心窝的暖茶。”那一年,他还没坐上“华语音乐教父”的位置,只是个揣着理想的音乐系学生,却用一张“藏着女神的专辑”,刻进了整整一代人的青春里。

不是“女神”是“她们”:一张专辑里的人间烟火

现在提起刘欢,人们总想起好汉歌里的“大河向东流”,或是我是歌手里的重量级担当。但80年代的乐迷更记得,他最早被叫“万人迷”,不是因为声线多华丽,而是因为他歌里的“她们”——不是涂着口红、穿着长裙的洋娃娃,是田埂上弯腰割稻的村妇,是胡同里等丈夫下班的妻子,是深夜油灯下缝补的母亲。

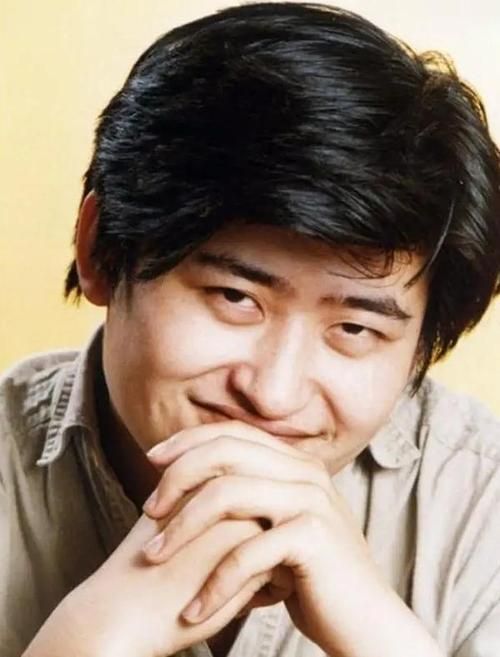

1988年,刘欢发行了个人首张专辑少年壮志不言愁,封面上他穿着格子衬衫,笑得露出两颗虎牙,没人注意到内页的小字:“献给所有在平凡里发光的女人”。专辑里的心中的女神,不是唱具体的某个人,而是把镜头对准了王家的媳妇——她凌晨四点起来熬粥,怕吵醒孩子用袖子擦灶台;陈家的女儿,揣着煎饼跑到车站送别去南方打工的爹,临走前把唯一的鸡蛋塞进他口袋。这些词是词作家林夕后来告诉他的:“真正的女神,不用你仰望,你得蹲下来,看她们脚下的泥土。”

录音时,刘欢特意找了北京胡同里的大妈来试听。唱到“她的手像老树皮,却捧着我的童年”时,一个大娘突然抹起了眼泪:“我家那口子也是,手裂了几道口子,冬天给我织毛衣,手指头都伸不直。”后来这歌没做成主打,却在乐迷里传疯了——人们说:“刘欢唱的不是女神,是我们妈,是我们奶奶,是我们身边的每一个她。”

没有修音,没有流量:一张磁带里的“笨功夫”

现在的专辑,一首歌恨不得打磨几十遍,修音修得听不出人气喘。但刘欢当年录这张专辑,连监听耳机都是“共享版”。录音棚只有三台机器,钢琴手弹错一个音符,就得从头来过;刘欢嗓子哑了,灌一口胖大海继续唱,实在撑不住就换首情歌缓一缓。

最绝的是弯弯的月亮,原本是首口水歌,刘欢觉得太平淡,拉着乐队跑到颐和园昆明湖边,对着湖面反复唱。秋风吹得他直流鼻涕,副歌却越唱越有味:“遥远的弯弯的月亮,你那弯弯的忧伤,穿透了我的胸膛。”后来制作人拍板:“就是这个味儿!好音乐就得‘野’着长,就像胡同里的枣树,不用浇水,就能在墙头结出甜果子。”

那时候没有MV,乐迷们只能对着封面想象。专辑封面的“女神”是个穿蓝布衫的姑娘,辫子梢系着红头绳,蹲在门槛上纳鞋底。后来有人问刘欢:“那是不是你初恋?”他笑着摇头:“我哪有那么好福气?那是美工找的胡同口卖糖画的姑娘,当时她正给孩子画孙悟空,我盯着看了半天——你看,普通人的日子,本身就是幅画。”

为什么40年过去,我们还在听?

前阵子我在短视频平台刷到,00后的博主翻唱心中的女神,评论区里有人说“以为是古风歌,听完却哭了”。底下有条高赞回复:“奶奶走那天,我才发现,她就是歌词里那个‘弯着腰背拾麦穗的人’。”

这张专辑里没有撕心裂肺的情歌,没有喊麦式的励志,只有最笨拙的真诚。刘欢唱“她的白发像月光,落在我肩上”时,没想过这句话会被刻进多少人的墓碑;他唱“她用布满老茧的手,擦亮了家的窗”时,也没知道几十年后,会有年轻人对着这首歌喊“破防了”。

有人说,80年代的音乐“土”,可这种“土”,是扎在土地里的根。现在的歌有流量,有数据,却少了那种“熬到深夜写完歌词,第二天跑到胡同里找人听”的较真。刘欢当年拍着桌子说:“咱们音乐人欠观众两张门票一张票钱,得用真东西还!”这张专辑,就是他一张张“还”出来的。

前几天整理旧物,翻出当年用录音机录下的磁带,里面是刘欢的声音:“各位听众,这张专辑里的女神,可能是你妈,是你媳妇,是你胡同里的王大妈。如果她们听了觉得‘这唱的是我’,我就赢了。”

窗外的车流声呼啸而过,可那句“唱的是我”,却像40年前那样,轻轻撞在心上。或许这就是好音乐的命——不用追着时代跑,时代会追着它跑,一代又一代的人,在那些旋律里,找到自己的“女神”。