提到上海娱乐圈,浮现在很多人脑海的可能是徐峥的“囧系列”票房神话,是胡歌的仙侠剧热度,是话剧艺术中心门口永远排长队的商鞅海报。但若你把镜头摇到幕后,绕过聚光灯下的舞台,走进西区某栋老式写字楼的三层,会看到一个永远穿着米白色针织衫、头发利利索扎成马尾的女人——她不是演员,不是导演,却让上海滩不少老戏骨见了都得喊一声“刘老师”;她手里没拿剧本,却让一个个舞台上的角色“活”得更立体。

她不是“明星”,但明星需要她

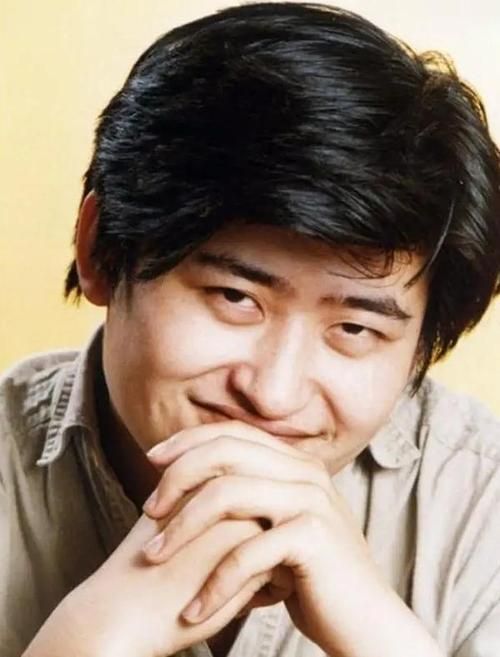

第一次见刘欢欢,是在某部民国谍战剧的排练厅。那天刚进十月,上海的秋风已经带了点刀子般的凉,她却只穿了件薄薄的开衫,蹲在墙角给年轻演员揉手腕,嘴里念叨着“小陈啊,你刚才甩围巾的劲儿又过了,谍战戏不是武打戏,越是暗涌越要收着来”。

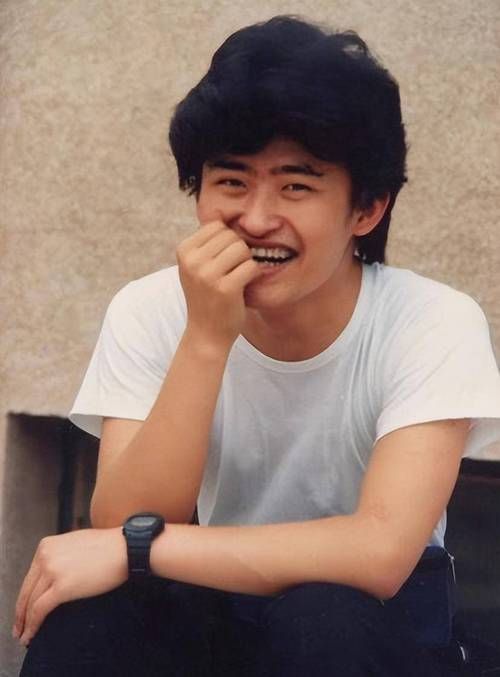

她给演员们“搭戏”时更让人挪不开眼。不是那种背着手、皱着眉的“导演式”指导,而是一字一句地“进戏”。有场戏,女主角发现丈夫背叛,需要从震惊到心碎再到隐忍的转变。刘欢欢没说话,突然把剧本一合,对女主角说:“你现在就看着我,我是你结婚十年的丈夫,今天我告诉你,我要和别人走了。”说完,她眼神里的温度瞬间褪去,只剩一片平静的凉,那女演员的眼泪“唰”就下来了,还没开拍,情绪已经到了。

后来才知道,上海滩不少“戏骨”都找她搭过戏。王志文拍正阳门下前,私下找她磨过台词,说“欢欢在上海泡了这么多年话剧,懂上海人说话的‘糯’,也懂角色心里的‘韧’”;曾黎演陪你在世界之巅里的单亲妈妈,特地飞回上海,让她帮忙“抠”和儿子吵架时,那种‘想吼又怕吓到孩子’的劲儿。

但奇怪的是,她在网上几乎查不到个人资料。没有微博,没有工作室官微,连百度百科都没有。问她为什么,她只是笑笑:“我干的是‘配菜’的活儿,主角吃好了,观众记住的是大厨,不是我。”

上海的“老房子”,为什么需要“磨戏”的人?

刘欢欢的工作室在静安区一条梧桐遮蔽的老街上,推开窗能看到爬满常春红的红砖墙。她把这间屋子叫“磨坊”——不是磨粮食,是“磨戏”。“上海这座老房子,藏着太多老故事,也藏着太多‘不磨就出不来’的角色。”她说。

有次接了个改编自王安忆长恨歌的舞台剧,女主角是个上海弄堂里的姑娘,从少女熬成中年。刘欢欢没让演员直接背台词,而是带着她在静安寺的老弄堂里“泡”了三天:早上跟买菜阿姨讨价还价,下午听弄堂里老阿姨讲“八十年代的恋爱”,晚上坐在弄堂口看纳凉的人摇着蒲扇聊天。演员说:“欢欢老师,我好像突然知道‘王琦瑶’该怎么走路了——不是模特台步,是弄堂里踩着砖缝怕硌了脚的小心翼翼,也是命运里一步步踩出来的无奈。”

她手里有本“破破烂烂”的笔记本,记满了上海的生活细节:“1978年第一趟有轨电车的铃声”“梧桐树絮掉进领口痒痒的感觉”“老城隍庙小笼包咬破第一口会烫到的倒吸气声”。这些东西,她从不“教”给演员,而是让他们自己去“找”。“角色不是‘演’出来的,是‘活’出来的。上海有句老话叫‘螺蛳壳里做道场’,再小的角色,也得在这座城市的细节里找到自己的‘道场’。”

被问“图什么”时,她说“图他们成了角儿”

在刘欢欢工作室的墙上,挂着一张泛黄的合影。照片里是十个年轻人,围着她笑得一脸灿烂。“这些孩子,现在都是上海话剧界的中坚力量了。”她指着照片说。

有个小伙子叫小林,十年前来投她时,连普通话都说不利索,被多家剧组拒绝。刘欢欢没放弃他,每天下班后留他练绕口令,带他去石库门和老上海聊天,纠正他“上海人说‘阿拉’,不是喊‘啊——啦’,是骨头里的亲昵”。后来小林在繁花里演了个小角色,是个倒卖外汇的“杨子荣”,一口地道的上海话,眼神里全是精明和义气,被观众称为“最讨喜的配角”。现在小林自己开了个小公司,接拍网剧,每次见刘欢欢还是毕恭毕敬喊“师傅”,说“没有您,我当年可能就回老家开烧烤店了”。

有人问她“图什么”,明明自己有本事去赚大钱,却在“小角色”身上耗了这么多年。她正在给新演员扣眉形,头也不抬地说:“图什么?图他们成了角儿,我心里甜。上海这地方,光有大明星撑不起场面,得有‘角儿’,有能把故事讲进人心里的戏,才算真的活泛起来。”

窗外的梧桐叶沙沙响,阳光透过常春红落在她的工作台上,那里摊着一本翻旧了的话剧脚本,页边写满了密密麻麻的批注。此刻上海或许又有一部新戏在彩排,有演员在台前眼含热泪念台词,而刘欢欢,依然坐在台后,像个老园丁,悄悄剪掉多余的枝叶,让每一朵花都能开得刚好。

上海的娱乐圈从不缺热闹,但真正让这座城市的“戏魂”活下去的,或许正是像刘欢欢这样的人——不抢镜,却让每一束光都照在刀刃上;不张扬,却用四十年的光阴,磨出了上海的“戏味儿”。