当刘欢的名字再次被提起,人们习惯性在搜索框里输入“someone 刘欢”时,我们不禁要问:这位在聚光灯下沉寂多年的音乐巨匠,究竟在坚守什么?为什么在流量至上的时代,他宁愿选择“隐退”,也不愿轻易踏入那些能迅速收割热度的综艺舞台?

刘欢的“拒绝”,是一种清醒的“选择”

在中国好声音的导师椅上,刘欢是无可争议的音乐定海神针。他的专业点评、对选手的尊重与引导,以及偶尔流露出的幽默,都让无数观众动容。然而,当节目热度达到顶峰,当其他导师频频活跃于各大综艺、成为流量宠儿时,刘欢却选择了悄然淡出舞台核心。

这并非“不合群”或“跟不上节奏”。在浸透娱乐圈数十年的刘欢看来,音乐的本质是创作与表达,而非仅仅是娱乐和曝光。他曾坦言,综艺的快节奏和强娱乐性,与他沉淀内心、精雕细琢的创作习惯天然相悖。更深层的原因,或许在于他对“价值”的深刻理解——当市场被流量逻辑裹挟,当“立人设”比“磨作品”更能快速变现,刘欢选择了坚守一条更孤独但更纯粹的道路:把时间还给音乐本身,用实力说话,而非依赖喧嚣的声量。

“活化石”的分量:不止于歌喉,更在于风骨

为何有人尊称他为“活化石”?这绝非仅仅因为他的经典歌曲跨越数十年依然传唱不衰。这份敬意,更源于他音乐生涯中几乎绝迹的“清流”姿态。

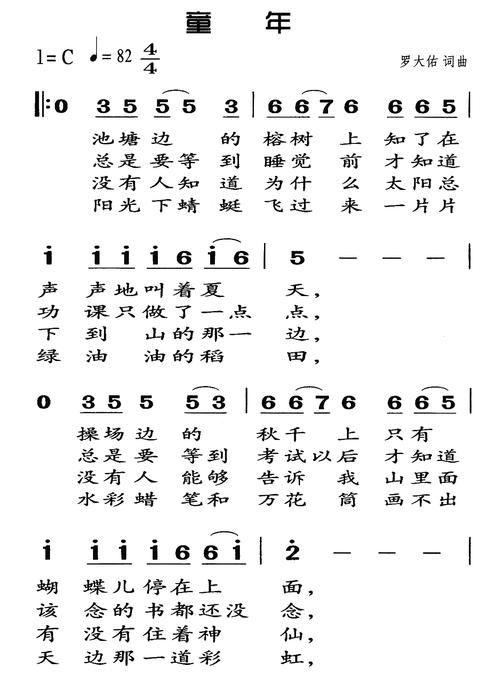

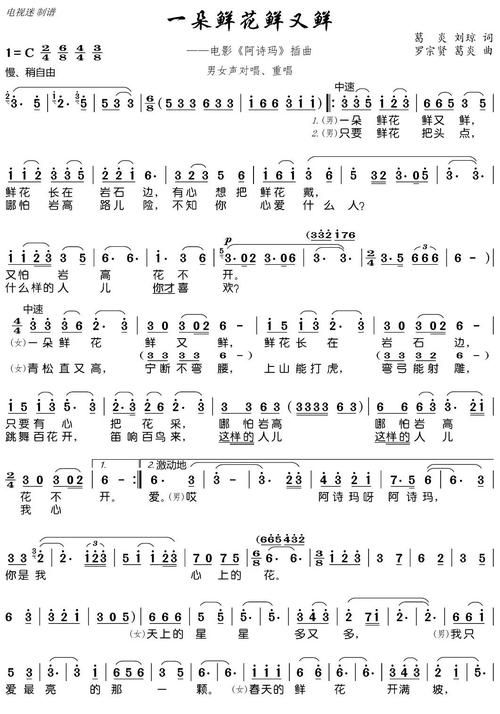

逆流而上的精神导师: 在一个“翻唱”、“改编”乃至“神曲”泛滥的时代,刘欢坚持创作具有深度和文化承载力的作品。从千万次的问的磅礴大气,到从头再来的坚韧力量,再到好汉歌的豪迈苍凉,他的歌曲早已超越娱乐范畴,成为一代人精神的注脚。这种对音乐本质的捍卫,是浮躁市场中稀缺的“定力”。

低调做人的艺术高度: 与他的音乐成就形成鲜明对比的,是他近乎“隐形”的私人生活。鲜少绯闻,从不炒作,对公益事业默默投入(如担任联合国儿童基金会亲善大使,关注儿童教育与健康)。当明星纷纷“人设化”经营时,刘欢用行动证明:真正的艺术高度,无需过度包装的私生活来衬托,其人格魅力早已融入音符。

传承者的无声担当: 他不仅是舞台上的巨星,更是音乐教育的守护者。在大学讲台上,他倾囊相授,用深厚的学养和丰富的经验,培养新一代音乐人才。他深知,艺术的根基在于传承,音乐的未来需要有人来“浇水施肥”。这份“俯首甘为孺子牛”的传承精神,正是“活化石”最厚重的注脚——他不仅活在当下,更在守护未来。

执拗背后的回响:时代需要这样的“声音守护者”

刘欢的“执拗”,在一些人看来或许“不解风情”,甚至“不够聪明”。但在这个信息爆炸、价值多元的时代,这种近乎“固执”的坚守,恰恰是稀缺的精神资源。

他拒绝被流量定义,用作品证明艺术的永恒价值;他拒绝被娱乐裹挟,用专业守护音乐的本真尊严;他拒绝被名利捆绑,用行动诠释艺术家的社会责任。这份“不合时宜”的执拗,恰恰是对那些追逐浮光掠影、迷失在喧嚣中的人最有力的叩问:我们到底需要什么样的“艺术”?什么样的“明星”才值得被铭记?

刘欢的“活化石”称号,是对他过往成就的致敬,更是对他当下坚守的礼赞。他像一座沉默而丰厚的音乐宝库,当人们偶尔拂去表面的尘埃,依然能感受到那历久弥新的艺术温度与精神力量。在“someone 刘欢”背后,我们看到的不仅是一个名字,更是一个时代需要的“声音守护者”——他用清醒的拒绝,为喧嚣的娱乐圈保留了一方可贵的“清静之地”;他用执著的耕耘,让真正的艺术精神得以在浮躁中生根发芽。

这份“不合时宜”的执拗,或许正是刘欢留给我们这个时代最宝贵的回响——提醒我们,真正的光芒,无需喧哗自能照亮前路。